在现代企业管理中,科学合理的薪酬管理制度不仅是吸引和保留人才的核心工具,更是驱动组织战略落地、提升市场竞争力的关键机制。随着经济环境与劳动力市场的变化,企业薪酬体系需兼顾内部公平性、外部竞争力与长期激励性。本文将从薪酬结构设计、绩效关联机制、市场调研对标、公平合规管理、动态调整策略五大维度,系统解析企业薪酬管理制度细则的核心要素与实践路径。

一、薪酬结构设计

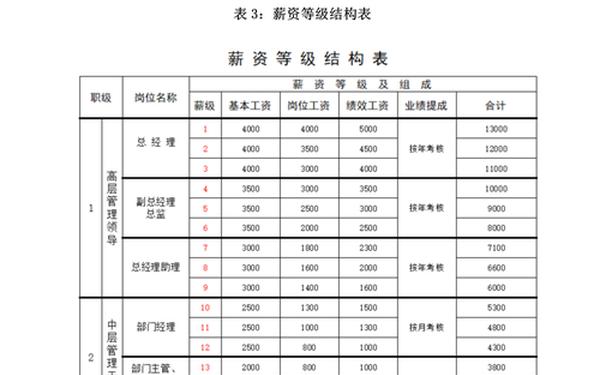

薪酬结构是薪酬体系的骨架,决定了员工收入的基本构成与分配逻辑。根据知乎专栏《企业薪酬管理制度》的框架,典型薪酬结构包含四部分:固定薪酬(如岗位工资、工龄工资)、绩效薪酬(奖金、提成)、附加薪酬(加班费、津贴)和福利薪酬(五险一金、补充保险)。例如,某集团将技术职称与学历纳入技术职称工资,工龄工资按每年50元递增,形成差异化的保障机制。

在设计实践中,需根据企业战略选择薪酬组合模式。如销售部门可采用“低固定+高提成”结构以强化业绩导向,而研发团队则适合“高固定+项目奖金”以保障创新稳定性。以下为某企业薪酬结构示例:

| 薪酬类别 | 占比 | 内容 |

|---|---|---|

| 固定薪酬 | 60%-70% | 岗位工资、工龄工资、技术津贴 |

| 浮动薪酬 | 20%-30% | 绩效奖金、年终奖、项目提成 |

| 福利补贴 | 10%-15% | 五险一金、交通通讯补贴、培训基金 |

二、绩效关联机制

绩效与薪酬的强关联是激发员工能动性的核心。根据《绩效考核结果如何与薪酬激励挂钩》的研究,绩效薪酬需分层设计:基层员工考核周期以月度为主,奖金占比20%-30%;管理层则按季度或年度考核,浮动薪酬占比可达40%以上。例如,某公司规定连续两年考核“优”的员工岗位工资上调10%,而“不合格”者降薪10%甚至待岗。

实践中需避免“唯结果论”的陷阱。普尔摩咨询在XX公司的案例表明,绩效指标应结合定量(如销售额)与定性(如团队协作)维度,并通过360度评估减少主观偏差。长期激励如股权计划可绑定核心人才,某科技企业将高管30%的薪酬转化为限制性股票,锁定期3年,有效降低离职率。

三、市场调研对标

薪酬竞争力的维持需依托动态市场调研。根据i人事的分析,企业应每年采集同行业50%分位至75%分位的薪酬数据,并结合地域差异调整基准。例如,某互联网公司在北上广深的技术岗薪资比二线城市高25%-40%。

调研方法需多元化:1)购买第三方报告(如美世、翰威特);2)分析招聘平台岗位薪资范围;3)通过离职面谈获取竞争对手信息。某制造企业通过对比发现其工程师薪酬低于市场15%,随即启动专项调薪计划,半年内关键岗位流失率下降8%。

四、公平合规管理

薪酬公平性包含内部公平(同岗同酬)与外部公平(行业对标)双重维度。民政部《社会组织薪酬管理指导意见》强调,需建立透明的岗位评估体系,例如采用要素计分法量化岗位价值(如知识要求30%、决策影响25%、沟通复杂度20%等)。某集团通过职级图谱将岗位划分为8个等级,每个等级设4档工资,消除“拍脑袋定薪”现象。

法律合规是底线要求。加班工资需按150%-300%支付,社保基数不得低于当地最低标准。2023年某零售企业因未足额缴纳公积金被员工集体诉讼,最终补缴金额达230万元,凸显合规审计的重要性。

五、动态调整策略

薪酬体系需具备战略适配性与环境响应力。调整机制包括:1)普调:根据CPI与行业涨薪率每年上调3%-5%;2)个别调整:基于绩效或晋升结果;3)结构性调整:如提高技术岗浮动薪酬比例。某金融公司引入“薪酬带宽”概念,每个职级薪资范围浮动30%,为高潜力员工预留晋升空间。

数字化工具可提升调整效率。例如利唐i人事系统支持自动对比市场分位值,并模拟调薪成本。某企业通过上线薪酬管理系统,将薪酬核算周期从7天缩短至2天,错误率下降90%。

总结与建议

薪酬管理制度是企业战略落地的载体,需实现“三平衡”:保障性与激励性平衡、内部公平与外部竞争平衡、短期成本与长期效益平衡。未来研究可进一步探索AI在个性化薪酬设计中的应用,或远程办公模式下地域薪酬差异的优化模型。建议企业每两年开展全面薪酬审计,结合数字化工具构建弹性化、透明化的管理体系,最终实现“薪酬驱动绩效,绩效反哺战略”的良性循环。