中秋之月,自古便是诗人笔下的永恒意象。从唐代张九龄的“海上生明月,天涯共此时”到宋代苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,中秋诗词承载着中国人对团圆、思念与宇宙哲思的复杂情感。这些诗词不仅是文学瑰宝,更是历史与文化的镜像,折射出不同时代的精神风貌与审美追求。本文将从主题、情感、艺术特色及历史演变等维度,解析中秋诗词的深层意蕴。

一、主题分类:月下万象

中秋诗词的主题多元,可概括为“团圆与离别”“边塞与家国”“哲思与幻想”三大类。

团圆与离别是中秋最核心的母题。杜甫的《月夜》以“遥怜小儿女,未解忆长安”的镜像视角,展现战乱中的家庭离散之痛;白居易的《八月十五日夜湓亭望月》通过今昔对比,“西北望乡何处是,东南见月几回圆”道尽贬谪者的孤独。而苏轼的《水调歌头》则在“人有悲欢离合”的旷达中,以“千里共婵娟”消解了时空的阻隔,成为跨越千年的团圆宣言。

边塞与家国主题中,李白的《子夜吴歌·秋歌》将长安月色与边关征人勾连,“秋风吹不尽,总是玉关情”以宏大叙事书写小民之愿;张孝祥的《念奴娇·过洞庭》则以“尽挹西江,细斟北斗”的豪迈,将个人命运与天地万象相融,展现宋代文人的家国襟怀。

哲思与幻想类作品突破传统抒情框架。辛弃疾的《木兰花慢》以天问体探究月轮运行,“是别有人间,那边才见,光影东头”暗含对宇宙规律的思考;皮日休的《天竺寺八月十五日夜桂子》则借“应是嫦娥掷与人”的神话想象,赋予中秋以浪漫色彩。

| 主题 | 代表诗人 | 代表作 | 赏析要点 |

|---|---|---|---|

| 团圆与离别 | 苏轼、杜甫 | 《水调歌头》《月夜》 | 镜像抒情、时空对话 |

| 边塞与家国 | 李白、张孝祥 | 《子夜吴歌》《念奴娇》 | 宏大叙事与个体命运交织 |

| 哲思与幻想 | 辛弃疾、皮日休 | 《木兰花慢》《天竺寺》 | 科学猜想与神话重构 |

二、情感表达:月映千心

中秋诗词的情感层次丰富,既有个人化的悲欢离合,也有集体性的文化共鸣。

个体悲欢在白居易诗中尤为突出。其《八月十五日夜湓亭望月》中“昨风一吹无人会”的孤寂,与苏轼“中秋谁与共孤光”的凄然形成隔代呼应。而清代黄景仁的《绮怀》以“似此星辰非昨夜”的怅惘,将爱情失落升华为人生的永恒缺憾。

集体记忆则通过节日仪式得以强化。王建的《十五夜望月》中“今夜月明人尽望”勾勒出全民赏月的文化图景;宋代民间“焚香拜月”“夜市玩乐”的记载(《东京梦华录》),更显中秋作为情感共同体的社会功能。

三、艺术特色:诗月交辉

中秋诗词的艺术成就体现在意象营造、语言风格及结构创新三方面。

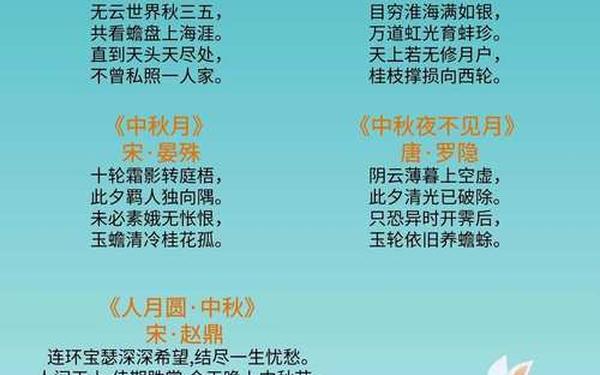

意象系统以“月”为核心,衍生出“桂花”“玉盘”“蟾宫”等符号。李朴的《中秋》用“狡兔空从弦外落”活化神话意象;刘禹锡的《八月十五夜玩月》则以“暑退九霄净”构建澄明之境,凸显月色的净化功能。

语言风格随时代变迁而演变。唐诗如张九龄的《望月怀远》骨力刚健,“海上生明月”如泼墨写意;宋词如辛弃疾的《太常引》清雄旷达,“斫去桂婆娑”暗含政治隐喻。至清代纳兰性德的《琵琶仙·中秋》,语言已趋向婉约朦胧。

四、历史流变:从唐韵到宋调

唐代中秋诗多具浪漫主义色彩。李白笔下的“长安一片月”融合现实与想象,张九龄的雄浑阔大折射盛唐气象。至宋代,苏轼“此事古难全”的理性思考,辛弃疾对月轮绕地的科学追问,标志着中秋诗词从情感抒发向哲理思辨的转型。

这种转变与社会思潮密切相关:唐代开放包容的文化环境催生了诗意想象,而宋代理学兴起促使文人关注宇宙规律。明清时期,中秋诗词更趋生活化,如袁枚《随园诗话》记载的市井赏月诗,展现节日的大众化进程。

中秋诗词不仅是文学现象,更是中华文明的精神密码。它们记录着民族的情感记忆,承载着文人的宇宙观照,并在历史长河中不断重构文化认同。未来研究可进一步挖掘中秋诗词的跨文化传播路径,或借助数字人文技术分析意象演变规律。当我们重读“千里共婵娟”时,不仅是在品味文字之美,更是在触摸一个民族生生不息的精神脉动。