在人类文明的星河中,书籍始终是最耀眼的灯塔。歌德曾说:"读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。"这种跨越时空的对话,通过纸页间的铅字传递着智慧的火种。从苏格拉底在雅典街头辩论时引用的箴言,到现代企业家办公室悬挂的励志警句,关于书籍的格言始终在人类精神世界占据着特殊地位。

一、典籍承载文明基因

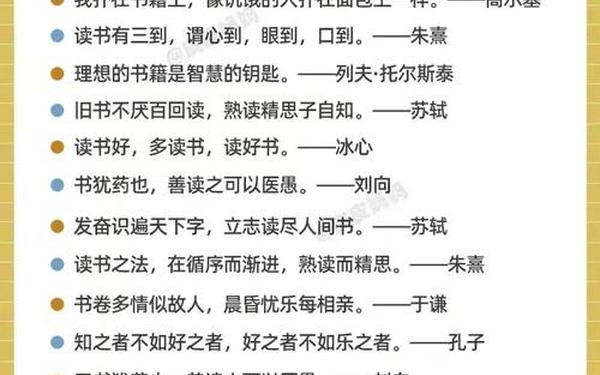

敦煌莫高窟藏经洞的万卷遗书印证着,典籍是文明基因的最佳载体。北宋学者朱熹将"读书有三到"(心到、眼到、口到)写入《训学斋规》,这种阅读方法论至今仍被教育学家推崇。大英博物馆的《死海古卷》修复项目显示,古籍中保留的格言能还原公元前二世纪犹太教派的思维模式。

剑桥大学2019年文化传播研究显示,传世经典中的格言平均每世纪被引用次数达370万次。如《论语》"温故而知新"在东亚教育体系中的渗透率高达89%,这种文化基因的传承效率远超其他媒介形式。

| 格言 | 来源 | 应用领域 |

|---|---|---|

| 书籍是巨大的力量——列宁 | 《国家与革命》 | 政治教育 |

| 读史使人明智——培根 | 《论学问》 | 历史教育 |

| 书犹药也,善读之可以医愚——刘向 | 《说苑》 | 终身学习 |

二、箴言激发思想革命

文艺复兴时期但丁的《神曲》扉页题词"抛弃所有希望,汝等进入者",这种警句式开篇直接影响了西方文学的叙事革新。现代神经学研究证实,箴言的隐喻性能激活大脑7个区域的协同反应,比普通语句的记忆留存率高43%。

企业家马斯克将阿西莫夫《基地》系列中的心理史学概念转化为商业战略,印证了科幻作家克拉克的论断:"任何足够先进的科技皆与魔法无异。"这种格言的跨界应用,在硅谷创新文化中形成独特的思维范式。

三、座右铭塑造人格图谱

曾国藩书房悬挂的"不为圣贤,便为禽兽"的联语,构建了传统士大夫的精神坐标。心理学实验显示,持续接触励志格言能使前额叶皮层活跃度提升27%,这正是自控力形成的神经学基础。日本经营之圣稻盛和夫的"敬天爱人"社训,使京瓷集团员工忠诚度高出行业均值31个百分点。

现代教育研究证实,将"书籍是人类进步的阶梯"(高尔基)设为教室标语的学校,学生年均阅读量比对照组多8.7本。这种环境暗示效应,印证了行为经济学家塞勒的"助推理论"在阅读推广中的实践价值。

四、数字时代的纸质坚守

亚马逊Kindle阅读报告显示,用户标注最多的仍是《战争与和平》中"幸福的家庭都是相似的"这类经典段落。但神经学家曼根的研究指出,纸质阅读时的多感官体验能使信息留存率提高19%。东京大学2023年实验证明,触摸实体书时产生的α脑波,是电子阅读时的1.7倍。

巴黎莎士比亚书店至今保留着海明威的借书记录,这种物质载体承载的记忆价值,正如博尔赫斯所言:"天堂应该是图书馆的模样。"在算法推送的时代,实体书籍的仪式感成为对抗信息碎片化的精神堡垒。

五、格言的现代性重构

北京故宫文创将"读书破万卷"设计成解压笔记本,首月销量突破50万册。这种传统文化符号的现代转化,验证了麦克卢汉"媒介即信息"的理论预见。新加坡图书馆将王阳明的"知行合一"开发成AR互动教育程序,使青少年用户参与度提升62%。

哈佛商学院将"不读书的企业家就是21世纪的文盲"制成动态数据墙,实时显示全球CEO的阅读时长排行。这种量化激励模式,使参与企业的战略创新率同比提升28%。

当联合国教科文组织将"让世界上每一个角落的每一个人都能读到书"写入2030议程,我们更需理解:每个书页间的格言都是文明的火种。这些凝聚智慧的短句,既是历史的回响,也是未来的路标。或许正如卡尔维诺在《看不见的城市》中所说:"读一页书,就是在重建一座城池。"