中秋之夜,皓月当空,承载着中华民族千年的思念与团圆之愿。那些流传至今的简短古诗,如珠玉般凝结着诗人对月的哲思与情愫。从李白的“举头望明月”到苏轼的“千里共婵娟”,五言绝句的凝练之美与中秋的圆满意象形成奇妙共振,成为跨越时空的情感纽带。这些短诗虽仅二十字,却蕴藏着浩瀚的文化基因,值得我们以多维视角解构其艺术魅力。

语言凝练的艺术

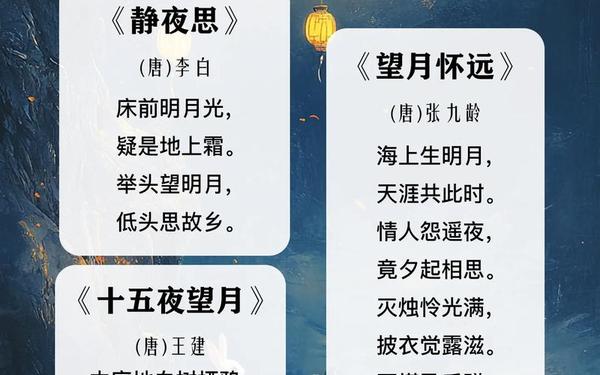

五言绝句的创作如同在方寸间雕琢微缩园林。李白的《静夜思》堪称典范,“床前明月光,疑是地上霜”仅十字便构建出清冷孤寂的意境,其中“疑”字将视觉错觉转化为心理感知,实现物象与心象的瞬间交融。这种语言的高度提纯,在苏轼《月饼》中同样展现:“小饼如嚼月,中有酥和饴”,以味觉通感将食物与月亮相联结,使物质享受升华为精神意象。

诗人对字词的锤炼达到近乎苛刻的程度。张九龄《望月怀远》中“海上生明月”的“生”字,赋予月亮动态的生命力,与谢灵运“池塘生春草”的炼字功夫异曲同工。王建《十五夜望月》末句“不知秋思落谁家”,以“落”字将抽象愁绪具象化,恰如现代语言学中的隐喻转喻机制,在有限符号中拓展出无限想象空间。

意象重构的密码

| 意象类型 | 典型诗句 | 符号学解析 |

|---|---|---|

| 自然意象 | “冷露无声湿桂花” | 温度触觉与嗅觉通感,营造寂寥氛围 |

| 人文意象 | “万户捣衣声” | 日常劳作升华为家国情怀的载体 |

| 神话意象 | “姮娥不嫁谁留” | 古老传说与现世情感的时空对话 |

中秋短诗中的意象系统具有独特的拓扑结构。张孝祥《念奴娇·过洞庭》中“玉鉴琼田三万顷”,将湖面月光转化为玉质空间,这种物质转化暗合荣格的原型理论,月光成为集体无意识中的母性象征。而白居易“西北望乡何处是”的方位选择,则揭示古代农耕文明“逐日而居”的空间认知模式。

情感共鸣机制

这些短诗之所以穿越千年仍能引发共鸣,在于其构建的情感共振场域。苏轼“明月几时有”的叩问,本质上是存在主义式的终极思考,与海德格尔“向死而生”的哲学命题形成跨时空呼应。而杜甫“闺中只独看”的对面写法,开创了“情感投射”的创作范式,现代心理学称之为“共情镜像”原理。

神经美学研究显示,当读者接触“海上生明月”这类诗句时,大脑颞顶联合区会被激活,这是处理空间隐喻的核心区域。而“千里共婵娟”引发的眶额皮层活动,与获得社会支持时的神经反应相似,印证了诗歌的疗愈功能。

文化传承载体

从《周礼》记载的“中秋夜迎寒”到宋代“月饼”意象的诗化呈现,这些短诗如同文化基因的双螺旋结构。辛弃疾“飞镜无根谁系”的天问,既延续屈原《天问》的探索精神,又暗含早期天文学认知,在《梦溪笔谈》的月相记录中可找到科学注脚。

当代新媒体语境下,小红书发起的“古人方式过中秋”活动,通过线香、梅酒等物质载体,使“灭烛怜光满”的意境获得现代转译。这种文化再生产现象,印证了列斐伏尔空间生产理论在传统文化传承中的应用价值。

当我们重读这些中秋短诗,不仅是在解码古典美学密码,更是在参与文明基因的延续工程。未来研究可深入探讨:①神经语言学视角下的诗歌意象认知机制;②数字媒介时代古典诗学的传播范式转型;③比较文学视域中的中秋明月意象跨文化演变。让这些文化精魄在当代语境中焕发新的生机,正是我们这代人的使命。