明月寄相思:中秋诗词的千年回响

皓月当空,桂影婆娑,中秋之夜承载着中国人最深沉的情感密码。自《诗经》中“月出皎兮”的朦胧咏叹,到苏轼“千里共婵娟”的旷达情怀,跨越千年的诗词长河中,月亮始终是文人墨客最钟情的意象。这些诗篇不仅是节日的注脚,更是民族精神的镜像——在团圆与孤寂、永恒与变迁的交织中,构建起独特的文化记忆。本文将深入探讨中秋诗词的多维世界,为当代创作者提供古典智慧的现代启示。

一、唐宋气象:双峰并峙

唐代的中秋诗如盛开的牡丹,以雄浑瑰丽的笔触勾勒月宫仙境。李白的“举杯邀明月,对影成三人”将孤独化为浪漫的独舞,刘禹锡的“天将今夜月,一遍洗寰瀛”则展现盛世文人的宇宙观照。诗人常以金蟾玉兔、桂树广寒等神话意象,编织出超越现实的奇幻空间,如白居易在《八月十五日夜湓亭望月》中,通过今昔对比的时空错位,将个人际遇融入浩渺天宇。

宋人笔下的中秋则如秋菊傲霜,更重哲思理趣。苏轼《水调歌头》突破单纯咏月,在“人有悲欢离合”的辩证中达成精神超越;辛弃疾《木兰花慢》以天问式的诘难,展现对宇宙本质的探索。这种转变与理学兴起密切相关,如李朴《中秋》中“更待银河彻底清”的结句,既是对月色的描摹,更是对清明政治的隐喻。

二、情感光谱:月映千江

团圆主题在张九龄“海上生明月,天涯共此时”中达到美学巅峰,这种跨越时空的情感共振,使个体思念升华为人类共同体验。杜甫《月夜忆舍弟》通过“露从今夜白”的细微感知,将战乱中的离散之苦熔铸成不朽诗行,证明最朴素的亲情书写往往最具穿透力。

孤寂书写则展现出另一重美学维度。李商隐《嫦娥》以“碧海青天夜夜心”的冷寂,道尽理想与现实的永恒矛盾;陆游“谁能从我跨青鸾”的叩问,则在仙凡之隔中寄寓着壮志难酬的悲怆。这种孤独不是消极的逃避,而是文人保持精神独立的宣言。

| 诗题 | 作者 | 核心意象 | 情感类型 |

|---|---|---|---|

| 《水调歌头》 | 苏轼 | 琼楼玉宇、婵娟 | 哲思性团圆 |

| 《嫦娥》 | 李商隐 | 云母屏风、碧海 | 永恒孤寂 |

| 《阳关曲》 | 苏轼 | 玉盘、清寒 | 时空怅惘 |

三、意象密码:月魂桂魄

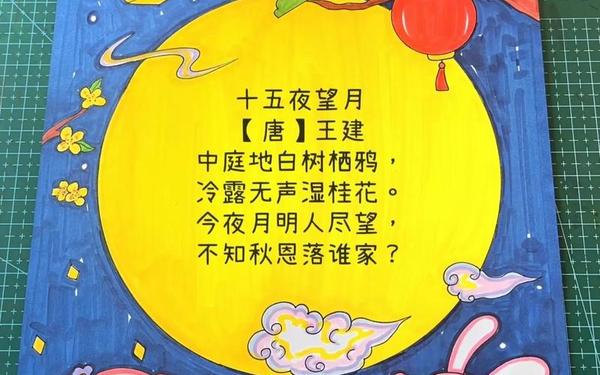

月亮本身即是最复杂的意象系统。李白将其喻为“白玉盘”,王建视作“秋思”的载体,晏殊则看到“桂花孤”的凄清。这种多义性源于月亮作为自然天体与文化符号的双重属性:既遵循阴晴圆缺的物理规律,又承载着“千里共婵娟”的人文理想。

辅助意象群构建起完整的审美宇宙。桂花香气的物质性与“折桂”的精神性形成奇妙共振,苏轼“咽咽寒螀鸣露草”的秋虫意象,强化了时间的流逝感。米芾“万道虹光育蚌珍”将月光与珍珠类比,既符合光学原理,又暗含对劳动智慧的赞美。

四、创作启示:古月今辉

当代诗词创作可从三方面汲取养分:在主题挖掘上,既要继承“家国同构”的传统(如杜甫“无家问死生”的战乱书写),也要关注现代人的精神困境;在意象创新方面,可尝试将5G、航天等科技元素融入古典意境;在传播方式上,可借助多媒体手段实现诗词的立体化呈现。

投稿建议聚焦三点:1.情感的真实性,避免空洞的月景堆砌;2.意象的现代转化,如将“捣药玉兔”转化为实验室场景;3.韵律的守正创新,在保持平仄美感的同时探索新韵体系。例如,可将“微信视频”与传统“千里共婵娟”并置,形成时空对话。

中秋诗词如同文化基因的双螺旋,将自然崇拜、情感、哲学思考完美编织。当我们重读“西北望乡何处是”的苍茫,书写“云端共此时”的新篇,实际上在进行着跨越千年的精神接力。未来的研究可深入探讨:1.中秋诗词在东亚文化圈的变异与融合;2.人工智能创作对传统诗词美学的影响;3.元宇宙场景中的诗意重构。让古典的月光永远照耀现代人的精神家园。