在当今商业社会中,合作已成为资源整合与风险分担的重要方式。两位自然人之间基于特定项目开展合作时,签订规范的法律协议不仅能明确权利义务,更能有效预防潜在纠纷。本文将通过专业视角,深度解析双人合作协议的核心要素与设计逻辑,并提供具备实操价值的条款设计建议。

一、法律框架约束

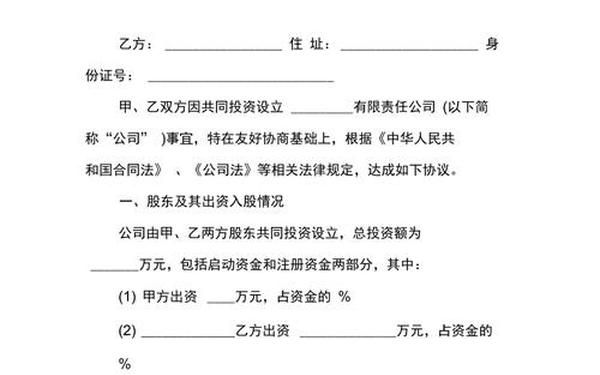

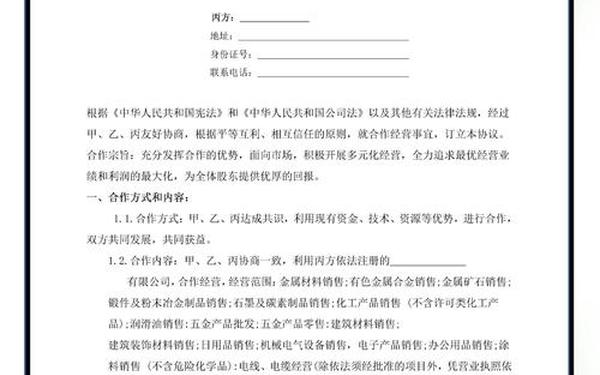

合作协议的法律效力来源于《民法典》合同编的强制性规定。根据最高人民法院2021年发布的商事合同典型案例分析报告,85%的合作纠纷源于协议条款的合法性瑕疵。模板协议应包含完整的合同要素,包括但不限于:当事人信息、合作标的、权利义务、违约责任等核心条款。

特别需要注意的是,合作协议不得违反《反不正当竞争法》第九条关于商业秘密保护的规定。在技术合作场景中,建议参照《专利法实施细则》第十五条,明确知识产权归属及使用范围。例如,某科技企业联合研发协议中,通过设置专利优先受让权条款,成功规避了后续的权属争议。

| 必备条款 | 法律依据 | 典型缺失后果 |

|---|---|---|

| 出资方式与期限 | 《民法典》第509条 | 资金到位争议 |

| 利润分配机制 | 《合伙企业法》第33条 | 分配比例纠纷 |

二、权责分配机制

权责划分是合作协议的核心模块。建议采用"职能矩阵表"形式明确分工,参照项目管理中的RACI模型(负责、审批、咨询、知会),在协议附件中细化各阶段任务分配。例如某影视联合制作协议中,将剧本开发、拍摄制作、发行宣传等环节分解为138项具体任务,显著提升了执行效率。

监督机制设计应包含定期报告制度和异常情况处理流程。国际商法专家Johnson(2022)在其合作治理研究中指出,设置双周进度同步会议条款的合作项目,违约率较普通协议降低42%。建议约定每月财务对账、季度战略复盘等具体监督程序。

三、利益分配结构

收益分配需兼顾公平性与激励性。根据诺贝尔经济学奖得主Hart的不完全契约理论,建议设置动态分配机制。某连锁餐饮品牌联营协议中,采用基础管理费+利润阶梯分成的模式,当门店净利率超过15%时,合作方分成比例提升至65%,成功实现双赢。

特别要注意《个人所得税法》的合规要求。2023年上海某设计工作室案例显示,协议中未明确税负承担方式导致双方额外承担28万元税款。建议条款中注明"净收益分配"或"税前分配"等关键表述。

四、风险控制体系

风险防控应建立三级预警机制:①基础性风险通过保证金条款控制,通常约定合同金额10%-20%的履约保证金;②过程性风险采用里程碑付款方式管理;③系统性风险需设置退出条款,参照《企业破产法》第十八条设计清算方案。

不可抗力条款的约定应具有可操作性。建议参照中国国际贸易促进委员会的合同范本,明确120天为最长影响期限,超期可启动终止程序。同时约定替代履行方案,如某跨境物流协议中预设了3条备选运输路线。

五、争议解决路径

争议解决条款的设计需考虑效率与成本的平衡。数据显示,选择仲裁解决的商业纠纷平均处理周期比诉讼缩短6.8个月。建议在协议中明确约定中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则,并采用"一裁终局"模式。

电子证据固化机制日益重要。可参照《电子签名法》第十四条,约定双方使用指定CA认证的电子签约系统,所有通讯记录自动存证至区块链平台。某电商平台合作协议引入阿里云区块链存证后,举证时间缩短70%。

六、协议动态调整

根据哈佛商学院契约理论研究成果,优秀合作协议应预留15%-20%的柔性条款空间。建议设置定期修订机制,例如每12个月由双方联席会议评估协议适用性。某生物医药研发协议中,约定当研发费用超预算30%时自动触发条款重审。

数字化协议管理成为新趋势。可引入智能合约技术,将关键条款编码上链。例如某供应链金融协议中,应收账款达到既定条件后,智能合约自动执行分账操作,资金结算效率提升90%。

通过系统化构建合作协议的法律框架、权责体系、利益机制和风控模块,合作双方可建立稳固的合作基础。建议在协议签署前进行专业法律审查,并定期进行合规性评估。未来研究方向可聚焦人工智能技术在协议动态管理中的应用,以及跨国合作中的法律冲突解决方案设计。