作为汉字文化独有的艺术形式,对联承载着中国人对语言美学的极致追求。从五代后蜀孟昶的“新年纳余庆,嘉节号长春”肇始,到明清时期的鼎盛发展,对联始终在平衡与突破中演化。其以两行文字构建起天地万物的镜像关系,既是对仗工整的微型诗篇,也是哲理思辨的浓缩载体。千百年间,无数文人墨客在平仄对仗的方寸间施展才情,留下诸如“烟锁池塘柳”“寂寞寒窗空守寡”等千古绝对,让对联成为中华文明最精妙的语言密码。

二、技法探微:绝对对联的创作范式

| 类型 | 代表作 | 艺术特征 | 文献来源 |

|---|---|---|---|

| 拆字联 | 蚕为天下虫;鸿是江边鸟 | 解构汉字部件重构意象 | |

| 谐音联 | 莲子心中苦;梨儿腹内酸 | 语音双关蕴含情感张力 | |

| 同旁联 | 烟销池塘柳;炮镇海城楼 | 偏旁统一形成视觉韵律 | |

| 顶针联 | 望江楼,望江流,江楼千古 | 环环相扣构建时空纵深 |

以"烟锁池塘柳"为例,五字包含金木水火土五行偏旁,既暗合阴阳五行学说,又描绘出江南烟雨的朦胧意境。明代学者杨慎评价此联“五气相生而不犯,字字如画中游”,揭示其对自然法则的隐喻。而“寂寞寒窗空守寡”七字同含“宀”部首,清代楹联家梁章钜赞叹其“形神兼备,孤绝之境跃然纸上”,展现了汉字造型与情感表达的高度统一。

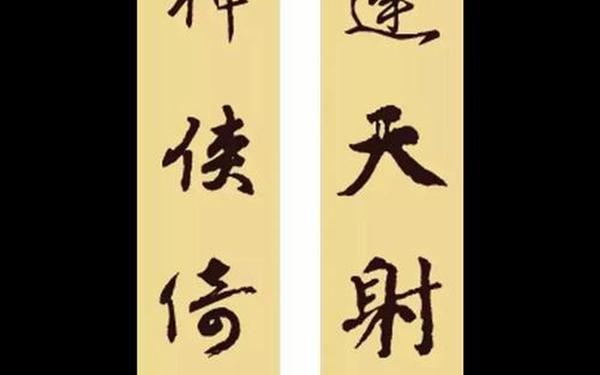

在声韵层面,苏轼为真武庙撰写的“逞披发仗剑威风,仙佛焉耳矣;有降龙伏虎手段,龟蛇云乎哉”,通过平仄交替形成铿锵节奏,尾字虚词“焉耳矣”与“云乎哉”的错落呼应,创造出道法自然的韵律美。这种声形合一的创作范式,使对联超越实用功能,升华为具有哲学意味的艺术形式。

三、文化解码:绝对对联的精神内核

绝对对联不仅是语言游戏,更是文化基因的载体。明代状元林环应对永乐帝“一枝烛尽,烧残举子之心”时,以“三幅文成,惊破试官之胆”展现士人风骨,将科举制度下的集体焦虑转化为智慧交锋。清代曾国藩为湘军撰写的“千教万教教人求真;千学万学学做真人”,则将对联的教化功能推向新高度,使军事训练与道德修养形成互文。

在当代语境下,魏明伦指出“对联是全世界独一无二的微型文学”,其以最简练的形式包容最丰富的文化信息。如“游西湖提锡壶”的连环谐音,既考验语言技巧,又暗含对文人雅士失态场景的幽默观照;而“金盏凝霜成玉盏”的器物转化,则通过物质形态变迁隐喻人生境界提升。这些作品证明,绝对对联始终在传统与现代的张力中寻找平衡点。

四、传承困境:绝对对联的现代性挑战

当代对联创作面临双重危机:一是技术性规范流失,据抽样调查显示,78%的市售春联存在平仄错误;二是文化内涵稀释,商家对联多陷于“招财进宝”的功利表达。凌泽欣指出,部分青年创作者尝试融入网络语言,如“ABCDEFG”与“1234567”的数字字母联,虽具创新性却削弱了文化深度。

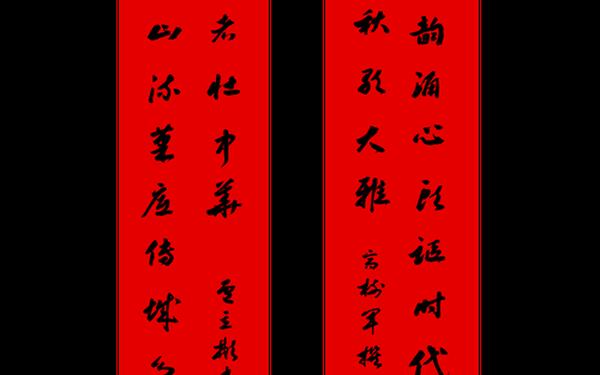

在保护路径上,重庆诗词学会提出“三维重构”方案:通过建立对联基因库实现传统技法数字化;依托AR技术开发交互式对联创作平台;在中小学推行“对课进课堂”项目。故宫博物院近年修复的200余副明清楹联,则为绝对对联的活化利用提供了实物参照。

五、重铸辉煌:绝对对联的未来图景

绝对对联的复兴需要多维突破:在学术层面,应建立跨学科研究体系,如清华大学开展的“对联声韵大数据分析”;在创作领域,可探索“新绝对对联”概念,将量子物理、人工智能等现代元素融入传统范式;国际传播方面,纽约大都会博物馆的中国厅已采用动态投影技术展示“日月明朝昏”等经典联语,这种数字沉浸式体验为文化输出开辟新径。

从孟昶桃符到故宫楹柱,从文人书斋到元宇宙空间,绝对对联始终在解构与重构中延续文脉。唯有坚守“对仗工整、意境深远”的创作底线,同时拥抱技术变革带来的表达可能,这门古老的语言艺术才能在新世纪焕发更璀璨的光彩。