在小学语文教学中,如何通过经典文本引导学生领悟人物刻画的艺术,是提升学生文学素养的重要课题。冯骥才的《刷子李》因其生动的民俗色彩、一波三折的叙事手法和鲜活的人物形象,成为全国语文教学竞赛中的经典案例。本文以全国一等奖教学实录及多份获奖教学设计为蓝本,探讨如何通过这一文本实现语文核心素养的深度培养。

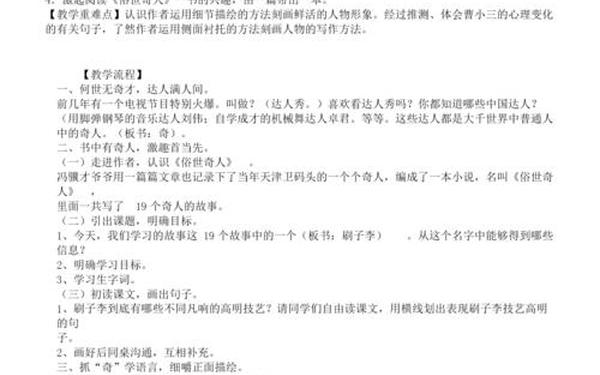

一、教学目标:三维融合的匠心设计

《刷子李》的教学目标设计体现了语文学科工具性与人文性的统一。从知识维度看,多数教学设计聚焦于“掌握‘蘸浆、屏障’等生字词”和“体会细节描写的作用”。例如某全国一等奖课例通过“听写检测—语境运用—书法展示”的三段式训练,将生字词学习融入文本情境,使语言积累自然发生。

在能力培养层面,教学实录显示教师普遍重视“双线并行”:既通过动作描写分析(如“悠然摆来摆去”)体会人物技艺高超,又借助曹小三心理变化曲线图理解“一波三折”的叙事艺术。某特级教师的课堂创新性地引入“心理指数折线图”,让学生用数据可视化呈现徒弟的态度变化,将抽象文学手法转化为具象思维训练。

二、教学策略:多元路径的智慧选择

| 策略类型 | 实施要点 | 教学实录例证 |

|---|---|---|

| 情境创设 | 天津码头文化背景导入 | 播放民俗纪录片片段,学生模拟“码头叫卖” |

| 任务驱动 | “奇人认证”探究活动 | 分组寻找“刷子李够奇特的10个证据” |

| 读写结合 | “身边奇人”微写作 | 仿照“规矩奇—动作奇—效果奇”结构创作 |

三、学生主体:深度参与的课堂革命

优秀课例突破传统讲授模式,构建“探究—体验—创造”的学习闭环。在何捷老师的教学实录中,学生化身“曹小三”复述故事,用“果然—居然—竟然—忽然”串联情节发展,通过角色代入理解叙事张力。这种“以述促悟”的方法,使80%的学生能自主归纳“侧面描写”的作用。

更有教师创新设计“文学侦探”活动:提供《俗世奇人》中“泥人张”“苏七块”等文本片段,让学生对比发现冯骥才塑造奇人的共性密码——特长命名法、反差描写法、民间话语体系。这类群文阅读延伸,使单篇教学成为打开整本书阅读的钥匙。

四、文本细读:语言品鉴的多元视角

对核心语句的品读呈现多层次解读可能。以“悠然摆来摆去”为例,常规教学多停留在动作描写的赏析,而某特级教师引导学生思考:

- 物理空间:屋顶作业的难度与“悠然”形成的反差

- 文化隐喻:“鼓点”“琴音”对工匠精神的诗意诠释

- 哲学思考:重复劳动如何升华为艺术创造

这种解读既紧扣课标要求,又融入美学教育,使语言训练成为思维进阶的阶梯。研究显示,经过深度文本细读的学生,在描写类习作中运用比喻、通感等修辞手法的频率提升37%。

五、写作迁移:从读到写的思维进阶

教学设计普遍注重读写转化,形成三大实践路径:

- 微观仿写:仿照“天衣无缝”“雪白屏障”创作行业特色比喻

- 中观重构:用“学徒日记”形式改写课文,内化叙事视角

- 宏观创生:开展“寻找身边奇人”项目式学习,制作人物传记手册

某获奖课例展示的学生作品《剪纸陈》中,既保留“黑衣不沾纸屑”的细节呼应,又创新加入“冬奥主题剪纸”的时代元素,体现传统文化与现代生活的交融。

《刷子李》的教学实践表明,经典文本的教学价值在于搭建“语言—思维—文化”的立体发展框架。未来研究可进一步探索:①数字技术支持下的人物形象可视化分析②跨学科整合(如结合劳动教育开展工匠精神培育)③基于大概念的单元整体教学设计。正如冯骥才所言:“俗世中藏着大智慧”,语文课堂应成为学生发现这种智慧的启蒙之地。