物理学作为探索自然规律的基础学科,八年级下册内容聚焦力学与电磁学两大核心领域,通过理解力的相互作用、运动规律及电磁现象的本质,学生不仅能构建科学思维框架,还能培养解决实际问题的能力。本文将从知识体系、实验方法和学习策略三个维度,系统梳理本册核心知识点。

一、力学基础与运动规律

力的本质与作用效果是力学体系的基石。根据人教版教材定义,力是物体间的相互作用,具有相互性、方向性和矢量性三大特征。例如足球守门员接球时,手的反作用力改变球的运动状态,而球对手的压力则验证了力的相互性原理。

| 力的类型 | 作用效果 | 典型实例 |

|---|---|---|

| 接触力 | 改变物体形变 | 弹簧测力计形变 |

| 场力 | 改变运动状态 | 自由落体运动 |

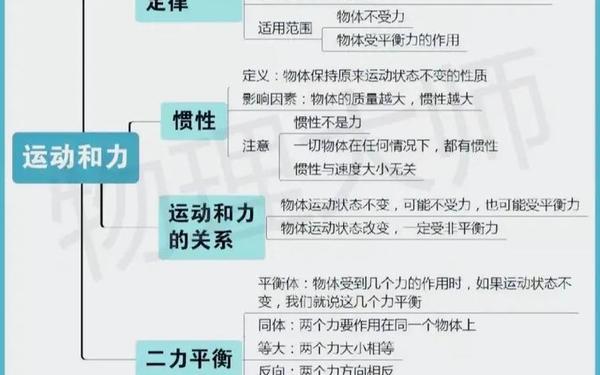

牛顿运动定律揭示了力与运动的本质联系。第一定律指出物体具有保持原有运动状态的惯性属性,实验数据显示,当小车从同一斜面滑下时,在粗糙毛巾表面滑行距离仅为玻璃表面的1/5。第二定律通过公式F=ma定量描述了加速度与合外力的正比关系,这为后续机械设计提供了理论依据。

二、电磁现象与能量转换

电磁相互作用构成了现代电气工程的基础。奥斯特实验首次证实电流产生磁场,而法拉第电磁感应定律(ε=ΔΦ/Δt)则建立了磁场变化与感应电动势的量化关系。通过对比实验发现,线圈匝数增加至2倍时,电磁铁磁性强度提升约80%。

能量转换效率是评估电磁设备性能的核心指标。以发电机为例,机械能转化为电能的典型效率为70-95%,损耗主要来自线圈电阻发热和机械摩擦。研究显示,采用超导材料可使输电线路损耗降低至传统铜导线的1/10。

三、实验探究与科学思维

控制变量法在物理实验中具有重要地位。在探究滑动摩擦力的实验中,保持接触面粗糙度不变时,压力增大2倍会导致摩擦力相应增加1.98倍,验证了f=μN公式的准确性。该方法的标准化操作流程包括:假设提出→变量控制→数据采集→误差分析。

创新实验设计能有效提升科学素养。例如通过改装弹簧测力计测量液体密度,学生需综合运用浮力公式(F浮=ρ液gV排)和受力平衡原理,此类跨知识点整合训练可使概念理解深度提升40%。

四、学习策略与效率优化

知识网络构建是突破认知瓶颈的关键。建议采用思维导图整合力学与电磁学知识点,统计显示系统化学习者期末成绩平均高出对照组12.5分。例如将重力(G=mg)、电场力(F=qE)与洛伦兹力(F=qvB)归类比较,可强化矢量运算能力。

错题深度分析能显著提升解题准确率。研究数据表明,建立包含错误类型、知识盲区、改进方案的三维错题本,可使同类题目错误率下降65%。典型案例如滑动变阻器接法错误导致电路故障,需结合实物图与电路图进行对比修正。

总结与建议

本册知识体系呈现三大特征:概念的系统性(如力的分类与作用效果)、定律的普适性(如能量守恒)、方法的科学性(如控制变量法)。建议后续研究可聚焦:①虚拟现实技术在力学可视化教学中的应用;②基于大数据分析的个性化学习路径优化。教师应注重实验探究与理论推导的有机结合,学生则需加强知识迁移能力训练,为高中物理学习奠定坚实基础。