在快节奏的现代生活中,冷笑话以其独特的语言艺术和思维跳跃性,成为缓解压力、激发创造力的文化现象。这类幽默常以谐音、双关、逻辑反转为核心,通过"冷感"与"意外感"的碰撞,让听众在短暂错愕后莞尔一笑。从网络段子到学术研究,冷笑话已演变为一种跨越年龄与文化的语言游戏,其背后隐藏着语言学、心理学和社会学的多重密码。

一、语言机制的创新突破

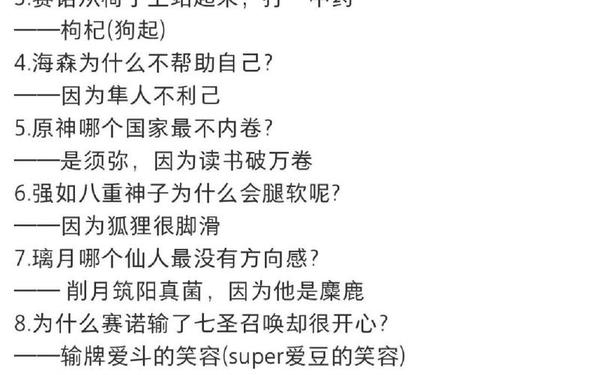

冷笑话的本质是对常规语言系统的创造性偏离。研究者指出,语音偏离是最常见的技巧,例如网页1中"菌要橙死"(君要臣死)的谐音梗,以及网页23分析的"布成功变成人"(不成功便成仁)的多重谐音嵌套。这类表达将文字符号的能指与所指解构重组,形成语义断层带。

在词汇层面,非常规搭配制造出认知冲突。如网页13的"绿豆沙(鲨)"将食物名称与动物名称嫁接,网页76的"鲁(卤)蛋"则通过方言谐音完成概念偷换。这种语言实验打破传统词类边界,类似德里达所说的"延异"现象,使词汇在稳定与流动间产生张力。

| 偏离类型 | 典型案例 | 语言学原理 |

|---|---|---|

| 语音偏离 | 蓝脖积泥(懒婆鸡泥) | 音位替换 |

| 语义偏离 | 程序员=CV工程师 | 隐喻转喻 |

| 逻辑偏离 | 拆房子的乌龟=巨能钙 | 概念嫁接 |

二、文化现象的镜像折射

冷笑话作为亚文化载体,深刻反映社会心态。网页34中"调休比犯罪更严重"的段子,以荒诞形式表达对工作制度的不满;网页43将《1984》解构为"这个未来叫星期二",则暗含对现代社会的反乌托邦隐喻。这些创作往往通过夸张化、符号化的方式,完成对社会现实的温和抗议。

跨文化比较显示,中文冷笑话更依赖表意文字的特性。如网页26提到的日语"大喜利"游戏,主要依赖情境反差,而中文段子如网页1的"沈从文=编程",则充分利用汉字同音异义特性。这种差异印证了萨丕尔-沃尔夫假说中"语言结构影响思维模式"的观点。

三、心理功能的双重效应

从认知心理学视角看,冷笑话的接受过程是预期违背与认知补偿的循环。当听众遭遇"高速公鹿"(公路)这类表达时,首先触发前额叶的语义冲突警报,继而通过颞叶的关联记忆完成解谜,多巴胺分泌带来愉悦体验。这种智力游戏性质,使其兼具娱乐与脑力训练功能。

临床研究表明,冷笑话对情绪调节具有独特价值。网页49提到的"笑容增强免疫力"理论,在网页86的北极熊拔毛段子中得到实践印证——冷幽默引发的会心一笑,能激活镜像神经元系统,产生类似正念冥想的情感平复效果。这种"冷中带暖"的特性,使其成为现代人的心理缓冲剂。

冷笑话作为语言艺术的特殊形态,既是对传统幽默范式的突破,也是数字时代的文化注脚。其发展轨迹揭示着三个重要转向:从单向传播到用户共创(如网页26的大模型训练),从纯娱乐到认知工具(如网页23的文体学研究),从地域文化到全球对话。未来研究可深入探索其神经机制、跨文化传播路径以及在语言教育中的创新应用,让这门"冷的艺术"持续释放温暖能量。