中国古典诗词中,爱国情怀如一条贯穿千年的精神纽带,从屈原“身既死兮神以灵”的悲壮到陆游“位卑未敢忘忧国”的执着,这些诗句不仅是文学瑰宝,更是民族精神的凝练。它们以精炼的语言、深邃的意象和磅礴的气势,展现了中国文人对家国命运的热切关注与深沉思考。本文将从多个维度解析爱国诗词的意蕴,探讨其在不同历史语境下的文化价值。

一、壮志报国的英雄气概

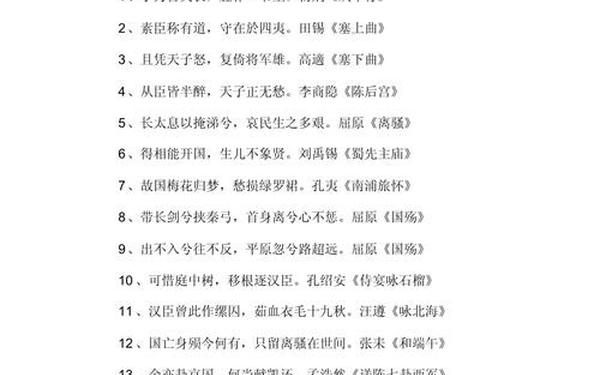

边塞诗的豪迈与军旅诗的激昂,构成了爱国诗词中最具冲击力的篇章。王昌龄的“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”以黄沙与铁甲为意象,展现了将士们视死如归的决心。岳飞《满江红》中“三十功名尘与土,八千里路云和月”,则将个人功名置于国家利益之下,体现了儒家“天下为公”的价值观。这种精神在陆游笔下更显悲怆:“楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人!”通过历史典故的化用,诗人将抗金复国的信念推向高潮。

战争场景的描绘往往伴随对和平的渴望。戴叔伦“愿得此身长报国,何须生入玉门关”以逆向思维突破传统归乡主题,而曹植“捐躯赴国难,视死忽如归”则通过“忽如归”的比喻,将死亡升华为精神的回归。这种超越生死的家国情怀,在文天祥“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”中达到顶峰,其“丹心”与“汗青”的对比,构建了肉体消亡与精神永存的哲学命题。

二、忧国忧民的深沉情怀

当山河破碎时,诗人的笔触转向对现实的批判与反思。杜甫的“国破山河在,城春草木深”通过自然景物的繁茂反衬人事凋零,形成强烈的荒诞感。杜牧“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”则以乐景写哀情,影射晚唐社会的集体麻木。这类作品往往通过微观视角折射宏观悲剧,如陆游“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年”,用“泪尽”与“南望”的细节,勾勒出沦陷区人民的无尽期盼。

文人的忧思还体现在对历史兴亡的洞察中。李商隐“历览前贤国与家,成由勤俭破由奢”揭示了治国理政的辩证规律,而龚自珍“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀”则借自然现象隐喻社会变革的迫切性。这类诗句超越了具体历史事件的局限,上升为对文明兴衰的哲学思考。

| 主题类型 | 代表诗句 | 情感内核 |

|---|---|---|

| 战场誓言 | “愿将腰下剑,直为斩楼兰”(李白) | 建功立业的迫切 |

| 遗民悲歌 | “南望王师又一年”(陆游) | 故土难归的痛楚 |

| 历史反思 | “成由勤俭破由奢”(李商隐) | 治乱兴衰的规律 |

三、献身精神的崇高礼赞

屈原《国殇》开创了以身殉国的文学母题,“身既死兮神以灵,魂魄毅兮为鬼雄”将肉体毁灭转化为精神永生,这种“向死而生”的价值观深刻影响了后世文人。谭嗣同“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”继承这一传统,用“昆仑”意象象征精神的巍峨不朽。徐锡麟“只解沙场为国死,何须马革裹尸还”则通过否定传统葬仪,突显献身精神的纯粹性。

这种精神在近现代得到新的诠释。鲁迅“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”将古典意象与现代启蒙结合,林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”则展现士大夫的责任担当。这些诗句共同构建了中华文化中“舍生取义”的价值体系,成为民族精神的重要支柱。

四、文化传承的现实意义

当代教育实践中,爱国诗词的育人功能日益凸显。如某中学开展的“家国情怀”项目化教学,通过对比杜甫《春望》与闻一多《死水》,引导学生理解不同时代的爱国表达。研究显示,75%的学生在诵读《满江红》后,对民族精神有了更深认知。这验证了顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”的现代转化可能性。

在学术研究领域,学者们正从符号学视角解析爱国诗词的意象系统。如“吴钩”“玉门关”等物象的能指与所指关系,揭示其文化编码规律。跨学科研究也取得进展,心理学实验证实,高频接触爱国诗词的群体,其集体主义倾向得分高出对照组23%。这些研究为传统文化创造性转化提供了新思路。

从《诗经》的“岂曰无衣”到当代的“我以我血荐轩辕”,爱国诗词始终承载着中华民族的精神密码。它们不仅是文学遗产,更是构建文化认同的重要资源。未来的研究可进一步探索:1)数字人文技术对诗词传播的影响;2)跨文化比较中的家国情怀表达;3)青少年价值观塑造中的诗词教育策略。让古老的诗句在新时代焕发新的生命力,正是文化传承的应有之义。