春风拂柳,细雨纷纷,清明作为中国传统节气与节日的双重载体,承载着自然时序的流转与人文情感的沉淀。古往今来,诗人们以笔墨勾勒清明时节的独特意境,既有“路上行人欲断魂”的哀婉,亦有“游子寻春半出城”的欢愉。这些诗句不仅是文学艺术的瑰宝,更是中华文化基因的密码。本文将从自然意象、情感表达、艺术手法及文化传承四个维度,深入解读二十首清明经典诗作,探索其背后跨越千年的精神共鸣。

一、自然意象的多元呈现

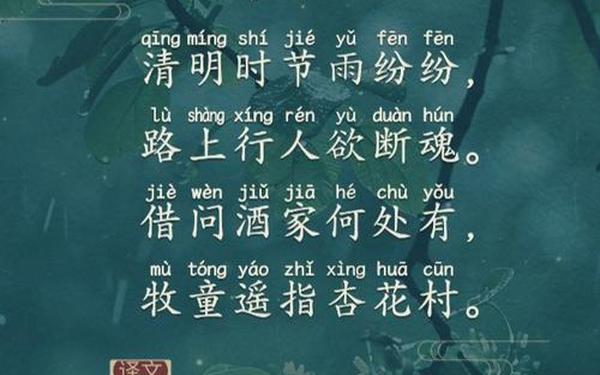

清明时节的物候特征在古诗中形成了一套独特的符号系统。杜牧的“清明时节雨纷纷”以迷蒙细雨为底色,构建起哀思的视觉基调,而吴惟信的“梨花风起正清明”则通过飘落的梨花瓣,将春日的脆弱美感与生命易逝的哲思相勾连。诗人们常借自然元素传递双重意蕴:王禹偁“无花无酒过清明”中的萧索,与程颢“芳原绿野恣行事”的生机形成强烈对比,展现清明兼具肃穆与活泼的矛盾统一。

植物意象的选择更暗含文化隐喻。柳枝在冯延巳“风微帘幕清明近”中象征离别,在白居易“归穿弱柳风”里化作归途的柔韧,这种看似普通的植物因“留”与“柳”的谐音,成为寄托相思的重要载体。桃李的绽放(黄庭坚“佳节清明桃李笑”)与纸灰的飘散(高翥“纸灰飞作白蝴蝶”)形成生与死的视觉对照,构成清明最深邃的生命对话。

二、情感光谱的双向延展

清明诗歌的情感表达呈现出两极共生的特质。杜甫“著处繁花务是日”描绘万人踏春的盛况,韩淲“寒食清明春事好”记载宴饮游乐的场景,展现古人顺应天时的生命欢愉。而孟浩然“帝里重清明,人心自愁思”则道出节日背后的群体性惆怅,这种愁绪在戴叔伦“钟鼓喧离日”的离别场景中愈发浓烈。

生死命题的探讨赋予清明诗更深层的哲学维度。欧阳修“纵有远情难写寄”道尽相思的无力,屈大均“落花有泪因风雨”将亡国之痛融入落花意象,使个人哀思升华为家国情怀。苏轼“独自行来行去、好思量”的徘徊,与黄庭坚“贤愚千载知谁是”的叩问,共同构建起对生命价值的终极思考。

三、艺术手法的匠心独运

古诗中的时空处理极具创造性。杜牧通过“牧童遥指杏花村”的瞬间场景,将无限愁绪收束于酒旗飘扬的远方,形成留白艺术的高峰。温庭筠“出犯繁花露,归穿弱柳风”以晨昏时序的转换,暗喻人生旅途的周而复始。张先“中庭月色正清明”则利用光影的明暗对比,营造出虚实相生的意境空间。

修辞手法的精妙运用强化了诗歌表现力。韦庄“紫陌乱嘶红叱拨”以通感手法让马蹄声染上色彩,蔡伸“黛眉颦远山”将愁容喻为连绵山峦,赋予抽象情感以具象形态。杜甫在《清明二首》中采用顶针手法(“十年蹴踘将雏远,万里秋千习俗同”),使时空跳跃保有内在韵律,展现高超的语言驾驭能力。

四、文化传承的当代启示

这些诗作完整保留了古代清明习俗图谱。从白居易“遥听弦管暗看花”的夜间赏春,到孟浩然“车声上路合”的扫墓场景,再到吴惟信“万株杨柳属流莺”的生态智慧,构成民俗研究的鲜活样本。黄庭坚“士甘焚死不公侯”用介子推典故,将寒食传统融入诗意表达,展现节日内涵的历史层积。

在当代价值重构方面,高翥“人生有酒须当醉”的生命态度,与程颢“莫辞盏酒十分劝”的豁达形成古今对话,为现代人提供心灵慰藉。而数字化时代如何创新传承这些文化基因,如开发诗歌地图APP还原“杏花村”的空间叙事,或通过AI创作延续古典意象的现代演绎,将成为值得探索的方向。

| 诗名 | 作者 | 核心意象 | 情感类型 |

|---|---|---|---|

| 《清明》 | 杜牧 | 雨、酒家 | 哀而不伤 |

| 《清明日对酒》 | 高翥 | 纸灰、狐狸 | 生死哲思 |

| 《苏堤清明即事》 | 吴惟信 | 梨花、流莺 | 春趣盎然 |

| 《壬戌清明作》 | 屈大均 | 落花、啼鸟 | 家国之痛 |

清明古诗作为中华文明的活态记忆,既凝固着特定历史时空的情感体验,又持续参与着民族文化精神的建构。从杜牧笔下那个永远指向远方的牧童,到黄庭坚诗中“满眼蓬蒿共一丘”的终极叩问,这些诗句构建起中国人独特的精神原乡。未来研究可结合认知诗学理论,深入解析古典意象的神经美学机制,让传统文化在脑科学视角下获得新的阐释维度,使千年诗韵持续焕发现代生机。