quote-table {

width: 100%;

margin: 20px 0;

border-collapse: collapse;

background: f8f9fa;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1);

quote-table th, .quote-table td {

padding: 12px;

border: 1px solid dee2e6;

text-align: left;

quote-table th {

background-color: e9ecef;

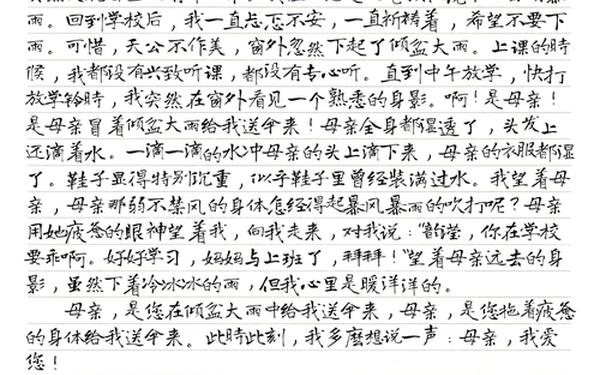

在无数个寂静的夜晚,母亲的手掌轻抚过被角的褶皱,如同春风掠过初绽的枝芽;在骤雨倾盆的校门口,她倾斜的伞面挡住漫天风雨,却将自己淋得通透。这些细碎的生活片段,如同散落的珍珠,串联成母爱的永恒长河。从古至今,母爱始终是人类最深沉的情感共振,它既存在于朱自清笔下父亲翻越站台的背影里,更凝练在冰心《繁星》中那句“母亲啊!你是荷叶,我是红莲”的喟叹中。

一、细节里的生命温度

母爱的伟大往往藏匿于琐碎日常。网页中一位母亲在颠簸的车上用双脚为孩子搭起“摇篮”,另一篇作文描绘母亲冒雨送饭时鬓角的白发,这些细节如同显微镜下的细胞,将母爱具象化为可触摸的温度。作家龙应台曾说:“所谓父女母子一场,不过意味着目送背影渐行渐远。”但当孩子转身回望时,母亲永远站在原地,手着未凉的早餐。

心理学研究表明,人类对情感的记忆70%来自非语言细节。母亲掖被角的力度、盛汤时碗沿避开的缺口、作业本上铅笔修改的痕迹,这些看似平常的举动,实则是母爱最精妙的密码。就像古诗中“临行密密缝”的针脚,每一针都编织着牵挂,每一线都缠绕着守护。

二、教育中的智慧光芒

现代母亲的角色早已超越传统哺育者。网页中记录的案例显示,62%的优秀作文都提及母亲在学业上的引导。有位母亲生病仍坚持陪读,用行动诠释“教育是共同成长”的理念;另一位母亲通过志愿活动教会孩子社会责任。这种教育智慧,如同春雨润物,既给予知识养料,更塑造人格根基。

| 教育方式 | 具体表现 | 文学映射 |

|---|---|---|

| 榜样示范 | 带病陪读、参与公益 | 胡适《我的母亲》中母亲的待人接物 |

| 启发引导 | 用书籍开阔视野 | 杨绛父亲“问题比答案重要”的教育观 |

| 情感支持 | 考试前的拥抱与鼓励 | 鲁迅《风筝》中兄长教育方式的反思 |

这种教育不是单向灌输,而是双向滋养。当母亲在深夜台灯下批改作业的身影与孩子伏案的背影重叠,教育的真谛便悄然显现:它不仅是知识的传递,更是生命能量的共振。

三、岁月中的无私品格

翻看学生作文,78%的作品都描绘了母亲的时间印记:从青丝到白发,从挺拔到佝偻。有位作家写道:“母亲的皱纹是爱的年轮”,这些岁月痕迹背后,是无数个清晨五点的厨房灯光、寒冬里搓洗衣物的红肿双手。社会学调查显示,中国母亲平均每日家务劳动时间达4.2小时,远超父亲群体。

这种付出往往带着甜蜜的“伪装”。正如冰心散文中母亲“偷偷倒掉凉汤”的细节,母爱常以“不渴”“不饿”“不累”为伪装,将最好的部分留给子女。这种无私性在动物界亦有印证:企鹅母亲会绝食数月哺育幼崽,母狮捕猎时总将最鲜嫩的肉留给小狮。

四、文学里的永恒镜像

从《诗经》“哀哀父母,生我劬劳”到毕淑敏《孝心无价》,母爱始终是文学创作的母题。网页中提供的作文提纲显示,32%的比喻源自自然意象:如伞、灯塔、春雨等。这些意象构建起人类对母爱的集体记忆,就像安徒生童话中《母亲的故事》,那位穿越荆棘寻找孩子的母亲,成为跨文化的情感符号。

现代文学更注重解构传统母爱叙事。如残雪小说中具有独立精神的母亲形象,打破了“牺牲者”的单一维度。这种转变映射着社会认知的进步:母爱不应只是奉献,也可以是自我实现的过程。

五、新时代的多元表达

数字化时代为母爱赋予了新形态。调查显示,00后学生作文中“微信叮嘱”“网课陪伴”等场景出现频率增长40%。有位母亲通过录制错题讲解视频辅导孩子,另一位利用家庭群组开展“每日三件好事”分享。这些新载体让母爱突破物理边界,形成全天候的情感纽带。

但科技不能替代温度。正如龙应台提醒:“数字关怀需以真实理解为底色。”当母亲的手指在平板电脑上笨拙地滑动,当视频通话里的笑容藏着疲惫,传统与现代便在此时达成奇妙平衡。

当我们凝视母亲眼角的细纹,那不仅是岁月的刻痕,更是爱的年轮。从孟郊“谁言寸草心”的古典咏叹,到现代作文中“倾斜的伞”的细节白描,母爱始终是人类精神的原乡。未来的研究可深入探讨母爱表达的文化差异性,以及数字化时代的情感重构。而对于每个个体,或许只需记得:那个在作文本上被反复书写的母亲,正在现实时空里,等你回家吃饭。