汉字作为中华文明的核心符号,其形、音、义的独特构造为字谜文化提供了丰沃土壤。高难度汉字字谜不仅考验解谜者的逻辑思维与文字敏感度,更通过拆解、重组、隐喻等手法,揭示汉字深层的结构美学与文化密码。这类字谜往往融合了古典文学意象、历史典故及现代语言游戏,成为连接传统智慧与现代认知的桥梁。

一、文化渊源与演变历程

汉字字谜最早可追溯至先秦时期的隐语文化,《吕氏春秋》中"廋辞"即为其雏形。至宋代,字谜与元宵灯会结合形成固定民俗,如《武林旧事》记载的"以绢灯剪写诗词,藏头隐语"。明清时期,字谜创作达到高峰,《字触》《灯谜大观》等专著系统总结了拆字、谐音、会意等二十余种谜格。

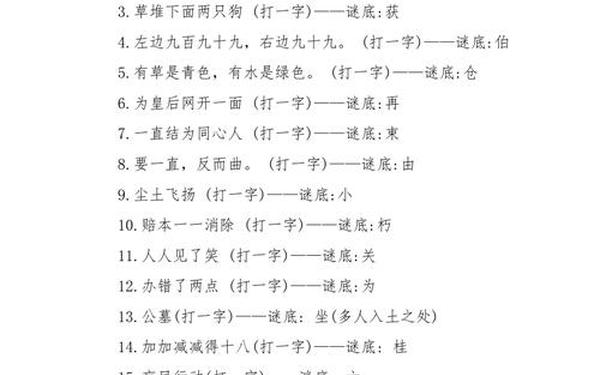

高难度字谜的典型特征体现在多维解构。例如"半布春秋"(谜底:秦)融合了时间维度(春秋)与空间拆分(半布),而"需要一半,留下一半"(谜底:雷)则通过语义双关完成字形重组。现代字谜更引入数学逻辑,如"二十四小时,莫当日字猜"(谜底:旧/旦),将时间计量转化为字形隐喻。

二、结构拆解与解谜技巧

| 拆解类型 | 典型谜例 | 结构解析 |

|---|---|---|

| 部件离合 | 走出深闺人结识(佳) | "闺"去门为"圭",加"人"成"佳" |

| 意象会意 | 白帆一片桅边悬(棉) | "白"象形桅杆,"巾"隐喻船帆 |

| 数理叠加 | 十八乘六(校) | "十八"为"木","六"形似"交" |

黄金分割理论在字谜创作中具有特殊意义。研究表明,符合0.618比例的字形结构更易引发美感认知,如"器"字的四方布局与中心"犬"部形成视觉平衡。而"奈"字(谜底:一大二小)通过上大下小的结构对比,暗合格式塔心理学中的完形原则。

三、思维训练与教育价值

高难度字谜对认知能力的提升具有多维效应。脑科学研究显示,解谜过程可激活左侧额下回(语言处理)与双侧顶叶(空间想象)的协同工作。例如解析"猪跑了"(谜底:逐)时,需同时进行语义联想(猪→豕)与部件重组(辶+豕)。

在教育实践中,字谜教学显著提升学生的汉字敏感度。台湾学者研究发现,参与字谜训练的学生组别,在形近字辨识准确率上比对照组高出37%。日本汉字能力检定协会更将字谜解析纳入N1级考核,认为其能有效检验非母语者的深层语义网络构建能力。

四、创新路径与传承意义

数字技术为字谜文化注入新活力。AR字谜游戏《谜宫·金榜题名》通过三维拆解"霸"字(谜底:前露革装,后露月光),使静态字形转化为动态叙事。而AI创作系统已能生成"心,不左不右,不上不下"(谜底:忠)这类符合认知规律的新谜题。

传承层面需注意雅俗平衡。过度追求难度可能导致文化断层,如"故居后,贝一块"(谜底:败)需历史知识支撑。建议建立分级体系,参照《汉字谜语能力标准》将谜题分为常识级、专业级、文化级,适配不同群体认知需求。

高难度汉字字谜既是文化基因的存储器,也是思维跃迁的催化剂。其价值不仅在于答案的揭晓,更在于解谜过程中对汉字美学、历史纵深与认知边疆的探索。未来研究可深入探讨:① 脑神经机制与字谜解构的映射关系;② 跨语言字谜的比较语言学分析;③ 元宇宙场景下的沉浸式谜题交互设计。让古老的字谜文化在解构与重构中持续焕发新生。