烈日、蝉鸣、荷香构成了中国古典诗词中最具辨识度的夏日符号。李白在《夏日山中》以"懒摇白羽扇,裸袒青林中"勾勒出盛夏避暑的野趣,这种对自然元素的精妙捕捉,不仅呈现季节特征,更暗含文人寄情山水的精神追求。南宋杨万里"接天莲叶无穷碧"的咏荷名句,将荷叶的视觉延展性与宇宙空间感结合,形成独特的审美意象。

学者叶嘉莹指出,古代诗人对夏季物候的观察具有科学性与艺术性的双重价值。范成大《夏日田园杂兴》中"梅子金黄杏子肥"的细致描摹,既记录江南初夏的物产特征,又通过色彩对比营造出画面感。这种具象与抽象的结合,使得自然意象成为解读古人生态观的重要窗口。

二、情感表达的多元维度

王维"漠漠水田飞白鹭"的闲适意境,与柳宗元"独钓寒江雪"的孤寂形成鲜明对比,揭示夏季在不同心境下的情感投射。苏轼"欲把西湖比西子"的比喻,突破季节限制,将夏日景观升华为永恒的美学象征。这种情感的多义性,印证了朱光潜"移情说"在古典诗词中的具体实践。

值得注意的是,诗人对炎热的书写往往暗含社会隐喻。白居易《观刈麦》中"足蒸暑土气,背灼炎天光"的农事描写,将自然气候与民生疾苦相联系。明代李流芳"赤日行天午不知"的酷暑体验,实则暗喻着科举制度对士人的精神炙烤,这种双重意蕴拓展了季节书写的深度。

| 诗人 | 代表作 | 核心意象 | 情感类型 |

|---|---|---|---|

| 杨万里 | 《晓出净慈寺送林子方》 | 荷花 | 超然物外 |

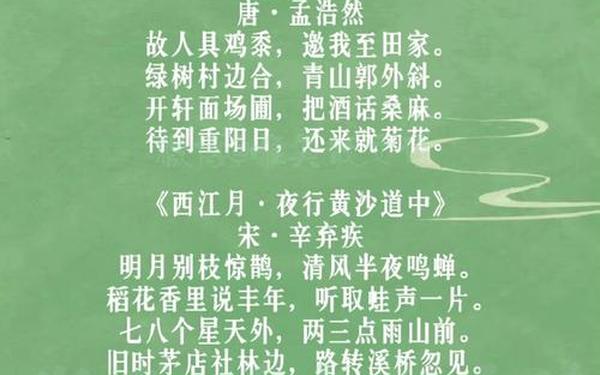

| 辛弃疾 | 《西江月·夜行黄沙道中》 | 稻香/蛙声 | 田园之乐 |

| 李清照 | 《如梦令》 | 藕花深处 | 生命感怀 |

| 岑参 | 《走马川行奉送封大夫出师西征》 | 大漠烈日 | 豪迈气概 |

三、时空交织的哲学思考

杜甫"永日不可暮,炎蒸毒我肠"的焦灼体验,与陶渊明"五六月中,北窗下卧"的闲适形成时间感知的对照。这种差异既源于个体境遇,也折射出儒道两家对自然时序的不同态度。宋代诗人通过"绿树阴浓夏日长"的意象,将物理时间的延长转化为心理时间的审美体验。

钱钟书在《谈艺录》中特别指出,古代诗人对夏夜的书写往往包含宇宙意识。秦观"纤云弄巧,飞星传恨"的七夕词,陆游"卧看牵牛织女星"的闲适,都将瞬间的夏夜观察升华为对永恒时空的哲思。这种微宏观的时间转换技巧,构成中国古典诗词的重要表现手法。

四、地域文化的诗意呈现

江南水乡的夏日书写多侧重湿润美学,如韦庄"春水碧于天,画船听雨眠"的婉约,与边塞诗人"火山五月行人少"的燥烈形成地理气候的文学映照。这种地域差异不仅丰富诗歌意象,更成为研究古代气候变迁的文学佐证。清代厉鹗《西湖柳枝词》中"烟柳画桥"的描写,至今仍是杭州城市记忆的文化符号。

岭南地区的诗歌创作则突破中原季节书写范式。苏轼"岭南万户皆春色"的特殊表述,揭示了地理认知对文学表达的深层影响。当代学者通过GIS技术对古代诗词中的地理意象进行空间分析,发现夏季物候描写的纬度差异具有显著统计学特征。

五、艺术手法的传承演变

从《诗经》"四月秀葽"的简朴记录,到李商隐"留得枯荷听雨声"的通感运用,夏季意象的表现技法呈现明显的历史演进轨迹。南宋"诚斋体"打破传统咏物诗的固定模式,杨万里"小荷才露尖尖角"的动态捕捉,开创了瞬间观察的创作范式,这种革新直接影响后世性灵派的诗学主张。

对比研究显示,明清诗人更注重日常生活细节的提炼。沈周《题芭蕉》"闲来种蕉两三株"的庭院小景,将私人空间纳入季节书写范畴,这种创作转向与市民文化兴起密切相关。现代诗歌研究可运用数字人文方法,通过语义网络分析技术,量化考察不同时期夏季意象的嬗变规律。

中国古代夏诗的创作实践,构建起自然感知与人文精神的对话体系。这些作品既是对季节物候的诗意记录,更是民族文化心理的审美投射。建议未来研究可加强跨学科合作,运用气候学、地理学方法深化对诗歌意象的物质性考察,同时关注东亚汉字文化圈内的夏诗比较研究,这将为理解中华文化的传播路径提供新视角。