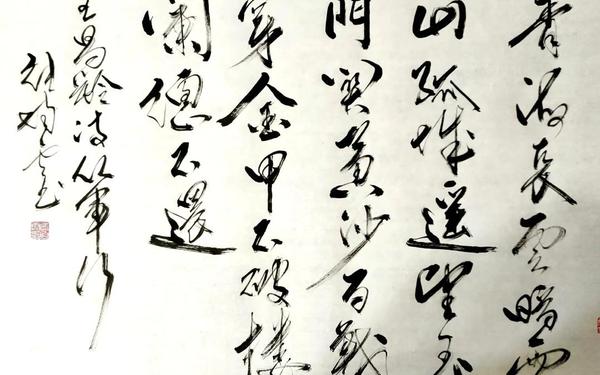

战鼓声穿透千年时光,刀剑相击的铮鸣在平仄韵律中凝结成永恒。从《诗经》的"王事多难,维其棘矣"到辛弃疾的"醉里挑灯看剑",中国古代文人用笔墨在竹简宣纸上勾勒出铁血丹心的战争画卷。这些征战沙场的诗词不仅是文学瑰宝,更是承载民族记忆的精神丰碑,在"黄沙百战穿金甲"的豪迈与"可怜无定河边骨"的悲怆间,构建起中华文明独特的战争美学体系。

金戈铁马的诗意呈现

在辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中,"八百里分麾下炙"的军营盛宴与"弓如霹雳弦惊"的战场厮杀形成强烈张力。诗人通过"马作的卢飞快"的视觉冲击和"沙场秋点兵"的听觉震撼,将冷兵器时代的战争美学推向极致。这种艺术加工并非单纯记录战事,而是以"了却君王天下事"的理想主义情怀,塑造出中华文化特有的英雄形象。

王昌龄《出塞》中"秦时明月汉时关"的时空穿越,将个体生命置于历史长河之中。诗人在"万里长征人未还"的苍凉底色上,以"但使龙城飞将在"的假设性转折,构建起跨越时空的精神图腾。这种虚实相生的创作手法,使战争诗词既具有历史厚重感,又充满浪漫主义色彩。

家国情怀的宏大叙事

杜甫《春望》中"国破山河在"的意象对比,将个人命运与国家存亡紧密交织。诗人以"烽火连三月"的持续战乱为背景,用"家书抵万金"的细节刻画,揭示战争对普通民众的情感摧残。这种微观叙事与宏观视野的结合,形成战争诗词特有的情感张力。

范仲淹《渔家傲·秋思》中"浊酒一杯家万里"的意境,创造性地将边塞将士的乡愁升华为"燕然未勒归无计"的家国担当。词人通过"羌管悠悠霜满地"的视听通感,构建起苍茫雄浑的审美空间,使个体的生命体验与集体的历史记忆产生共振。

历史与美学的双重构建

屈原《国殇》开创的战争诗传统,在"带长剑兮挟秦弓"的悲壮中注入"终刚强兮不可凌"的民族气节。这种将个体生命价值与集体荣誉相融合的书写方式,深刻影响着后世战争诗词的创作范式。李白《塞下曲》中"愿将腰下剑,直为斩楼兰"的豪情,正是对这种精神的传承与发展。

毛泽东诗词中的红旗意象颇具现代性创新,《七律·长征》"五岭逶迤腾细浪"的比喻,将革命浪漫主义与现实主义完美融合。这种创作既延续了"风卷红旗过大关"的传统意象,又赋予其"人间正道是沧桑"的时代内涵,形成战争诗词创作的新维度。

| 主题类型 | 代表作品 | 朝代 | 核心意象 |

|---|---|---|---|

| 沙场豪情 | 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 | 宋 | "马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊" |

| 家国忧思 | 《春望》 | 唐 | "烽火连三月,家书抵万金" |

| 历史反思 | 《蒿里行》 | 魏晋 | "白骨露於野,千里无鸡鸣" |

| 革命叙事 | 《七律·长征》 | 近现代 | "红军不怕远征难,万水千山只等闲" |

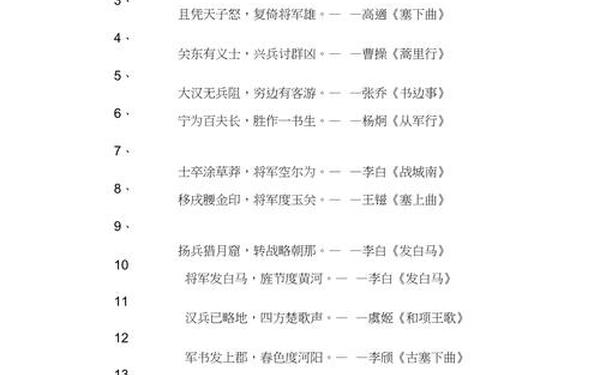

这些穿越时空的战争诗词,在"宁为百夫长,胜作一书生"的价值选择中彰显文化基因,于"黄沙百战穿金甲"的精神传承中延续民族气脉。未来的研究可深入探讨不同历史时期战争诗词的意象流变,或从比较文学视角分析中西战争诗歌的审美差异。在和平与发展成为时代主题的今天,这些浸润着血与火的文字,依然在提醒我们:唯有深刻理解战争之痛,方能真正守护和平之美。