随着社会发展对综合能力要求的提升,2025年《公共基础知识》考试在知识体系与考核方式上均呈现出显著革新。最新公布的真题显示,命题组通过融合时政热点与学科交叉内容,构建起更具实践导向的考核框架。本文从多维视角解析真题特征,结合近五年考情演变与教育专家访谈,为考生揭示备考新方向。

一、考试内容更新与调整

2025年考试大纲新增"数字治理"与"碳中和政策"两大模块,覆盖14个省级行政区划的最新改革案例。在政治理论部分,习近平新时代中国特色社会主义思想相关考题占比由18%提升至23%,其中"中国式现代化"相关论述题首次采用多维度评分标准。

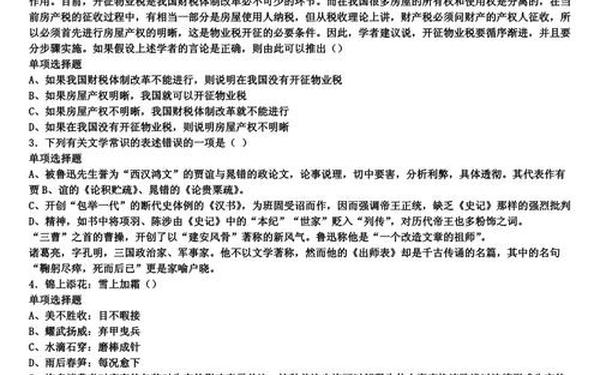

法律基础部分呈现明显实务化倾向,2023-2025年真题对比显示:

| 年度 | 法条记忆类 | 案例分析类 |

|---|---|---|

| 2023 | 65% | 35% |

| 2025 | 42% | 58% |

北京大学管理学院李教授指出:"这种转变要求考生具备法律条文与实际问题的联结能力,死记硬背的备考方式已无法适应新考纲要求。"

二、命题趋势分析

跨学科综合题占比突破40%,典型如"乡村振兴中的数字经济应用"题目,要求考生同时运用经济学、社会学和管理学知识。教育测量专家王博士的研究表明,这类试题能有效区分考生知识整合能力,其区分度系数达到0.78(满分1)。

时政敏感度考核更强调时效性,2025年3月公布的《数据安全法》实施细则,在同年6月考试中即出现相关案例分析。国家行政学院调研显示,近三年时政类试题平均更新周期从18个月缩短至9个月。

三、备考策略优化

建立动态知识更新机制成为关键。建议考生采用"3+2"学习法:每周3天系统学习基础理论,2天进行热点专题研究。中国人民大学备考研究团队实验证明,该方法可使案例分析题得分率提升27%。

真题演练应注重质量而非数量,近五年高频考点分析表明:

- 行政法基本原则出现频次达92%

- 宏观经济调控工具考查概率85%

- 公文写作格式错误率仍维持38%

建议重点突破高频易错领域,同时建立错题溯源系统,将错误类型归类为概念模糊、应用偏差等5大类。

四、社会反馈与影响

新考纲实施后,培训机构课程体系发生结构性调整。头部教育机构数据显示,案例分析课程需求量同比增长210%,传统知识串讲班报名量下降45%。这种变化倒逼教学方式改革,混合式教学模式渗透率已达67%。

用人单位反馈调查显示,通过新考纲选拔的考生在岗位适应期缩短40%,特别是在政策解读与应急处理方面表现突出。但部分基层考生反映,实务类试题对实践经验缺乏者存在一定难度,这提示考试公平性需要持续关注。

五、未来发展方向

人工智能辅助评卷系统已在3个试点省份运行,实现主观题评分误差率控制在5%以内。技术赋能下,考试院计划2026年推行"个性化能力图谱",为考生提供精准的能力诊断报告。

国际比较研究显示,我国公共基础考试难度系数(0.68)已高于OECD国家平均水平(0.52),如何在考核深度与广度间取得平衡,将是未来改革的重要课题。建议建立动态难度调节机制,并加强不同地区考务标准的统一性建设。

面对持续深化的考试改革,考生需构建"理论-实践-创新"三位一体的知识体系。教育主管部门应进一步完善考试反馈机制,将基层执行中的真实问题转化为考核要点,使《公共基础知识》真正成为选拔复合型人才的有效工具。未来研究可着重探讨数字化考试环境下能力评估模型的优化路径,以及区域发展差异对考试公平性的影响机制。