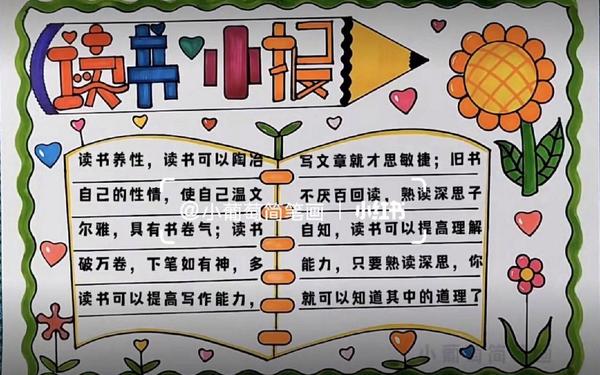

当阅读遇见设计:探索小报创作的双重魅力

在小学中高年级的素质教育体系中,读书小报与手抄报作为创意实践载体,既承载着知识传递的功能,又考验着学生的综合素养。通过对比3-6年级优秀读书小报与部分三年级手抄报的差异,我们可以发现:美学表达与内容深度的平衡,是决定作品价值的核心要素。本文将从主题选择到细节呈现,剖析两者的差异本质。

一、主题设计的智慧较量

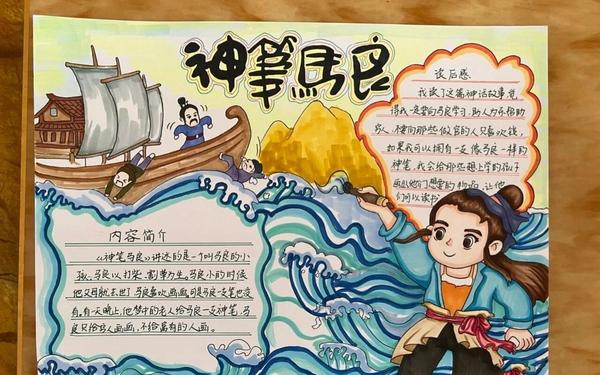

优秀读书小报普遍遵循「一报一主题」原则,如网页1中《西游记》专题案例,通过孙悟空形象、经典情节与人物分析的组合,形成完整的内容闭环。这种聚焦式设计不仅符合认知规律,更便于观众快速获取信息。

反观部分三年级手抄报,常出现主题混杂现象。如网页28展示的案例,在同一版面中既包含节日元素又涉及环保内容,这种「大杂烩」式设计导致视觉焦点分散。网页14建议采用「网格布局」划分功能区,但实际执行时往往因缺乏规划而流于形式。

| 项目 | 优秀案例特征 | 待改进现象 |

|---|---|---|

| 主题明确度 | 单本书籍深度解读 | 多主题混杂 |

| 视觉传达 | 主图占比40%以上 | 元素平均分布 |

二、视觉表达的层次分野

网页9强调的「对比色运用」在优秀作品中得到充分体现。如网页58展示的《阅读的乐趣》案例,通过红蓝对比色系增强视觉冲击,同时采用「近大远小」的透视手法构建立体书架。这种专业级技法虽超出课标要求,却显著提升作品表现力。

部分三年级作品常陷入「色彩陷阱」,网页28案例显示:使用超过6种色系导致画面杂乱,且存在描边不闭合、涂色出界等问题。网页22建议的「三原色法则」——主色占60%、辅助色30%、点缀色10%,可作为改进方向。

三、内容深度的本质差异

优秀读书小报构建了「三位一体」内容体系:

- 基础层:书籍基本信息(占25%)

- 核心层:人物分析+金句摘录(占50%)

- 升华层:跨文本关联思考(占25%)

而部分手抄报仍停留在「填空式创作」阶段,如网页23提到的模板化操作,导致内容同质化严重。网页79指出:真正优质的文本应具备「场景动态描写」能力,如将「黑暗中的手电光」转化为「拄着光行走」的文学化表达。

四、制作流程的系统优化

网页45提出的「五步创作法」具有重要参考价值:

1. 主题确认(1天)

2. 素材收集(2天)

3. 草稿设计(1天)

4. 正稿绘制(3天)

5. 细节润色(1天)

对比发现,优秀作品的制作周期通常达到8天,而待改进作品多在3天内仓促完成。网页33强调的「三审制度」——自审、互审、师审,可有效提升作品完成度。

创作能力提升路径

- 每月1次主题临摹(网页74模板库)

- 季度跨学科融合创作(如数学+文学)

- 建立个人素材档案库(网页75资料管理法)

五、教育价值的深层启示

网页37展示的获奖作品证明:优秀小报能实现「三维教育目标」——知识习得(认知)、审美培养(情感)、实践创新(技能)。而简单化作品往往仅完成信息搬运功能,缺乏思维深加工。

建议采用「阶梯式评价体系」:三年级侧重版面整洁度(60分)、四年级考核信息筛选(70分)、五年级要求观点创新(80分)、六年级强调综合表达(90分)。这种动态标准更符合儿童发展规律。

通过系统分析可见,读书小报与手抄报的差异本质在于设计思维的系统性。建议教育者:建立「主题资源包」(含30个经典案例)、开发「创作能力评估量表」、开展「师生协作工作坊」。未来的研究可聚焦:数字技术如何赋能传统手抄报创作?如何建立跨年级创作传承机制?这些探索将为素质教育创新提供新思路。

参考文献:

读书小报内容架构(www.)

网格布局理论(bk.)

三原色运用法则(m.)

三审制度建议(bk.)

五步创作法(blog.)