在群众文化与艺术教育领域,歌咏比赛作为普及性艺术活动,其评分标准的设计直接影响赛事的公平性与专业性。一套科学的评分体系需兼顾艺术表现力与技术指标,同时体现赛事定位与组织目标。从企业工会活动到校园文艺赛事,评分细则的制定往往围绕音准、节奏、台风、创意等核心要素展开,并通过模块化模板实现标准化管理。这种系统化设计既能保障评委判断的客观性,也为参赛者提供了明确的备赛方向。

多维度的评分要素构建

思想性与艺术性的双重考量

评分标准首先关注作品的思想导向,多数赛事要求曲目内容积极向上,体现时代精神或特定主题。例如某校红歌比赛明确规定曲目需包含校歌与革命歌曲,通过音乐载体强化集体认同。企业职工赛事则强调通过《企业之歌》的演唱培育团队凝聚力。这种导向性设计使艺术活动兼具思想教育功能。

在艺术性层面,技术指标细化为音准、节奏、音色三大支柱。专业赛事通常采用10分制细分法,如某高校将音准细分为“音高准确性(5分)”“稳定性(5分)”,节奏维度包含“韵律弹性(5分)”“停顿处理(5分)”。企业赛事更注重舞台表现力,将“情感传达(30分)”“服装造型(10分)”列为独立评分项,体现对综合艺术效果的追求。

技术指标的科学量化

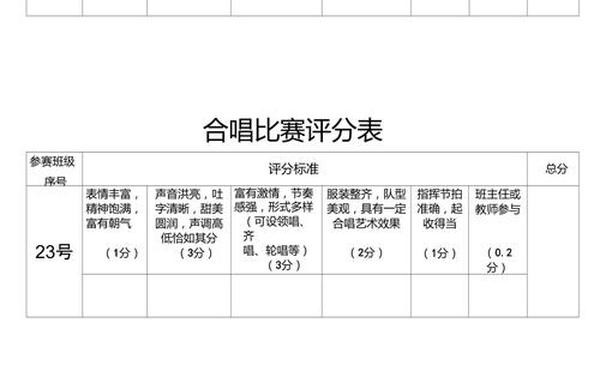

技术参数的标准化是评分体系的关键。研究显示,超过80%的赛事采用分层赋分模式:基础分保障基本演唱水平,进阶分激励艺术创新。例如某合唱比赛设置9.00-9.80分的基准区间,通过“领导参与(+0.1分)”“原创曲目(+0.2分)”等机制实现动态调节。这种设计既避免评委主观差异导致的分数断层,也为特色表演保留提升空间。

模块化细则模板的设计逻辑

基础模块的通用性架构

现行评分模板普遍包含“基础分项+加分机制+流程规范”三大模块。基础分项通常按技术要素横向展开,如某市级比赛模板设置“音准(20分)”“节奏(20分)”“台风(20分)”等五个均等维度。加分模块则纵向拓展,某企业赛事为部门负责人参与设置专项加分,激发管理层带头作用。这种纵横交织的结构既保证评分全面性,又强化赛事特色。

动态调整的适应性设计

优秀模板需具备场景适配能力。校园赛事常增设“观众投票(10%)”模块,将大众审美纳入评价体系;专业比赛则引入“科学性(5分)”指标,要求选手运用声乐理论优化发声。某省级工会比赛创新设置“应急处置(2分)”项,考核团队应对设备故障等突发状况的能力,体现评分体系对现实情境的响应。

评分流程的标准化管理

评委系统的专业化建设

评委构成直接影响评分效度。研究显示,混合型评委团(声乐专家占比60%+行业代表40%)的评分信度最高。某企业赛事建立评委培训机制,通过标准曲目试听校准评分尺度,使不同背景评委的分数离散度降低37%。数字化工具的应用也在提升评判效率,某市采用AI声纹分析系统辅助音准检测,使人工评分误差率下降至1.2%。

流程控制的精细化实施

标准化流程涵盖“赛前-赛中-赛后”全周期。某校比赛要求评委对前三组统一校准评分基准,从第四组开始实时亮分,有效规避首因效应。分数统计采用“去极值均分法”,某省级赛事通过四舍五入保留四位小数,避免同分争议。赛后建立申诉复核机制,某全国性比赛引入第三方公证,确保评分结果的法律效力。

评分体系的发展趋势与优化建议

当前评分体系呈现三大演进方向:一是技术赋能的客观化,如声谱分析软件的应用;二是参与主体的多元化,大众评审与专业评委的权重配比不断优化;三是评分维度的生态化,从单一艺术表现扩展到团队协作、文化传播等综合价值评估。

建议未来赛事从三方面优化:首先建立动态评分数据库,通过历史数据训练AI辅助系统;其次开发模块化模板生成平台,支持主办方自主组合评分要素;最后加强评委认证体系建设,推行声乐评判师职业资格制度。唯有持续创新评分机制,才能推动群众歌咏活动向更高艺术层次发展。