一、记忆的本质与意义

1. 记忆是生命的延续

记忆是人类对抗虚无的武器,是生命存在过的证明。如司马迁在《史记》中记录历史,虽受宫刑之痛,仍以记忆为纽带,让文明的火种代代相传。泰戈尔曾说:“当我们是大为谦卑的时候,便是我们最近于伟大的时候。”记忆的积累正是人类谦卑审视自我、走向伟大的基石。

2. 记忆的双重性

记忆既可以是温暖的慰藉,如鲁迅笔下藤野先生的教诲成为他文学道路的支撑;也可能是沉重的枷锁,如南京大屠杀的记忆刻骨铭心,成为民族痛史的警示。正如奥斯特洛夫斯基所言:“人的生命似洪水奔流,不遇岛屿与暗礁,难以激起美丽的浪花。”

二、记忆的经典论据与名言

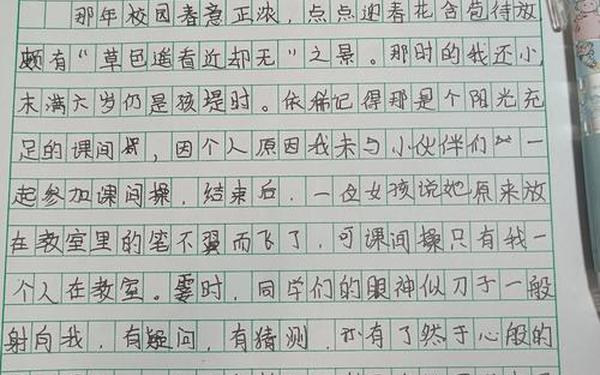

1. 个体成长中的记忆

2. 文化传承中的记忆

3. 历史与文明的记忆

三、记忆的哲思与辩证分析

1. 记忆的改造与重构

2. 记忆的价值超越真实

即使记忆存在误差,其承载的精神意义依然永恒。如史官记录中的主观色彩,反而成为后人解读历史的独特视角。海德格尔说:“记忆不是对过去的保存,而是对未来的敞开。”

四、写作框架建议

标题:《借记忆碎片,铸文明之光》

结构:

1. 引题:以木心“借我碎片”的诗句切入,引出记忆的碎片化与重构性。

2. 论点一(个体层面):记忆是生命成长的基石(周恩来、马克思事例)。

3. 论点二(文化层面):记忆是文明传承的纽带(契诃夫、白居易事例)。

4. 论点三(历史层面):记忆是时代精神的镜像(南京大屠杀、安妮日记对比)。

5. 升华:辩证看待记忆的真实与虚构,强调其精神价值(史官记录、沈从文创作)。

6. 结尾:呼应泰戈尔“谦卑中的伟大”,呼吁珍视记忆,照亮未来。

五、可引用金句

通过多维度的素材整合与辩证分析,可构建一篇既有历史厚重感,又富哲学思辨的议论文。