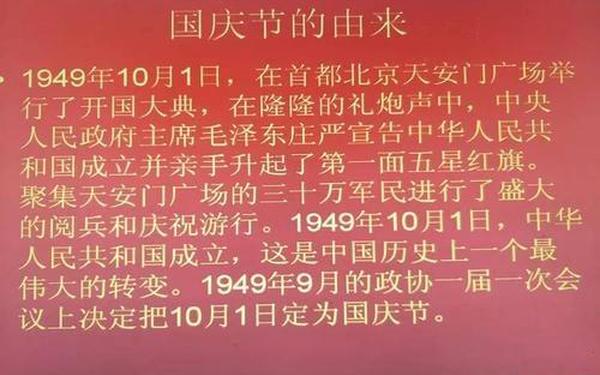

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民成立,这一天被定为国庆节,承载着民族独立与复兴的历史意义。从古代帝王诞辰到现代国家庆典的演变,国庆节不仅是时间的刻度,更是中华民族精神的凝聚。

历史溯源:从古代到近代的国庆概念

“国庆”一词最早可追溯至西晋时期。陆机在《五等诸侯论》中提出“国庆独飨其利,主忧莫与其害”,将国家喜庆与君主忧患相对立。封建时代,“国庆”特指帝王的登基或诞辰,如清代“万岁节”即为皇帝寿辰庆典。

至近代,随着民族国家意识的觉醒,“国庆”内涵发生根本转变。辛亥革命后,孙中山提出“双十节”纪念武昌起义,但直至新中国成立,国庆日才真正成为全民性国家象征。这一演变反映了中国从封建王朝到现代主权国家的历史跨越。

| 历史阶段 | 核心内涵 | 典型特征 |

|---|---|---|

| 西晋至清代 | 君主个人庆典 | 宫廷仪式、万寿节祭祀 |

| 1912-1949年 | 政权纪念日 | “双十节”等区域性纪念 |

| 1949年后 | 全民性国家庆典 | 阅兵、升旗、公共假期 |

确立历程:从提案到法定节日

1949年9月21日,毛泽东在政协第一届全体会议上宣告新中国诞生,此时尚未明确国庆日。10月9日,马叙伦委托许广平提出以10月1日取代“双十节”的议案,获毛泽东支持。

该提议经三次关键会议确立:1949年10月9日政协会议通过建议案,12月2日中央人民委员会第四次会议正式批准,1950年起10月1日成为法定国庆日。这一过程体现了民主协商与集中决策的结合。

象征体系:国旗、国徽与国歌的诞生

国旗设计蕴含深刻政治哲学:红色象征革命,五角星代表党的领导与人民团结。四颗小星各有一尖指向大星中心,形成向心结构,喻示多元一体的政治格局。

国徽融合天安门、齿轮与麦穗,既体现工农联盟的执政基础,又继承“五四”运动精神。其金红配色突破传统宫廷美学,开创人民美学的先河。

庆典内涵:从仪式到精神凝聚

阅兵式作为庆典核心,1949-2019年间共举行15次,展示国防力量的同时完成三重叙事:军事现代化进程、历史记忆传承、国际形象建构。

民间庆祝活动则呈现多样化发展:1999年黄金周制度实施后,旅游消费成为新民俗;社交媒体时代,线上祝福墙、虚拟现实阅兵等创新形式,拓展了爱国主义的表达维度。

文化反思:庆典背后的价值重构

学者指出,部分商业活动消解了国庆的庄重性。2016年调查显示,仅35%青少年能准确回答新中国成立时间,折射出历史教育的薄弱环节。

建议建立“三位一体”的传承机制:学校强化历史认知教育,社区组织口述史采集,新媒体开发互动式爱国教育产品,使国庆精神真正内化为文化基因。

从历史深处走来的国庆节,既是民族复兴的里程碑,也是面向未来的精神坐标。在技术革新与文化传承的张力中,如何平衡庆典的仪式感与时代性,将是未来研究的重点方向。正如学者所言:“国庆不应仅是时间的刻度,更应成为价值传承的载体。”

参考资料:

本文综合引用了中国网、人民政协报、北京大学历史系等相关文献,以及1949年《关于中华人民共和国国庆日的决议》等原始档案。