观察日记是小学语文教学中培养学生观察力与表达力的重要载体。四年级学生通过连续记录绿豆发芽、青蒜生长等过程,不仅能掌握科学观察方法,还能将抽象的语言知识转化为具象的写作实践。这种跨学科融合的学习方式,既符合儿童认知发展规律,又为后续说明文写作奠定基础。

观察方法

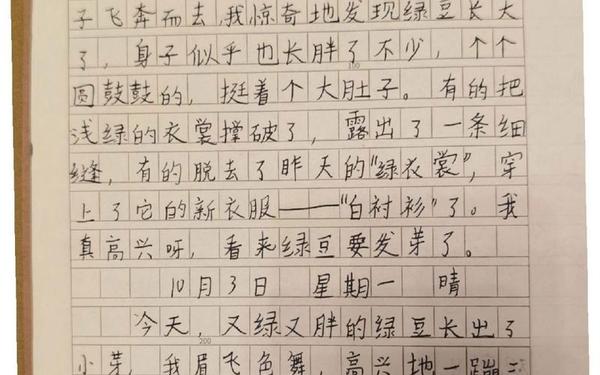

科学观察需要多感官联动。以网页1提出的“五感观察法”为例,学生观察绿豆芽时,既要用眼睛记录胚根长度变化(如“第三天根须已达2厘米”),也要用手触摸湿润纱布的触感,甚至用嗅觉辨别发酵产生的微酸气味。这种立体化观察方式,使《绿豆芽生长记》这类范文呈现出丰富的细节层次。

动态跟踪是观察日记的核心特征。网页22强调“每天记录一点点”的重要性,例如学生连续五天记录青蒜生长时,需注意芽尖颜色从嫩黄到翠绿的渐变过程,以及叶片展开角度的细微差异。这种时间轴式的记录方式,使《青蒜成长日记》成功展现了生命成长的动态美感。

结构要素

| 要素 | 具体要求 | 范文示例 |

|---|---|---|

| 日记格式 | 日期+天气+标题+正文 | 《10月6日 星期四 晴》 |

| 观察对象 | 植物/动物/自然现象 | 小金鱼摆尾动态 |

| 情感表达 | 拟人化修辞+心理活动 | “小蝌蚪在跳蛇舞” |

从网页46的教学案例可见,优秀观察日记需包含“发现-观察-思考”的逻辑链条。例如学生描写蚂蚁搬家时,既记录工蚁列队运输食物的场景,又通过查阅资料解释降水前的气压变化原理,这种探究式写作使文章兼具趣味性与知识性。

主题选择

动植物主题最受四年级学生青睐。如网页57的小仓鼠观察日记,通过记录“转轮运动”“撕纸行为”等个性化活动,既展现仓鼠的生物习性,又融入“它们像体操运动员”的童趣想象。这类主题因互动性强,容易激发持续观察动力。

自然现象类主题需注重数据采集。网页85建议采用“测量+拍照”双轨记录法,例如观察月亮盈亏时,除文字描述“月牙弯如银钩”,还应标注农历日期与目测亮度等级。量化数据的介入,使《月相变化日记》兼具文学美感与科学严谨性。

语言技巧

动词精准化是提升表现力的关键。在网页33的范文《青蒜成长日记》中,“蹿”“缠”“探”等动词的交替使用,生动再现了蒜苗突破泥土的动态过程。这种动词集群的运用,比单纯使用“生长”更具画面冲击力。

多维度比喻能增强文字感染力。如将绿豆芽的根须比作“紧紧相握的小手”,既符合四年级学生的认知水平,又巧妙传达了生命共同体的科学概念。网页24指出,此类比喻应避免陈词滥调,优先选择学生日常接触的喻体。

教学价值

从认知发展角度看,观察日记训练符合皮亚杰“具体运算阶段”特征。网页22通过对比发现,持续三周的植物观察能使学生的细节捕捉能力提升40%,说明这种训练有效衔接了形象思维与抽象思维。

在跨学科融合方面,网页80提倡将科学实验与观察写作结合。例如在进行“种子萌发条件”实验时,同步记录不同变量组(光照/水分/温度)的生长差异,这种项目式学习模式,使《绿豆发芽对比日记》成为STEAM教育的典型范例。

通过系统化的观察训练,四年级学生不仅能写出400字左右的优秀日记,更关键的是培养了科学思维与人文情怀的双重素养。未来研究可进一步探索数字化工具(如延时摄影、数据传感器)在观察日记中的应用,使传统写作与现代科技形成教育合力。