以下是关于《名人传》的读书笔记10篇,围绕不同主题展开分析,结合原著核心思想和人物精神内涵,供参考:

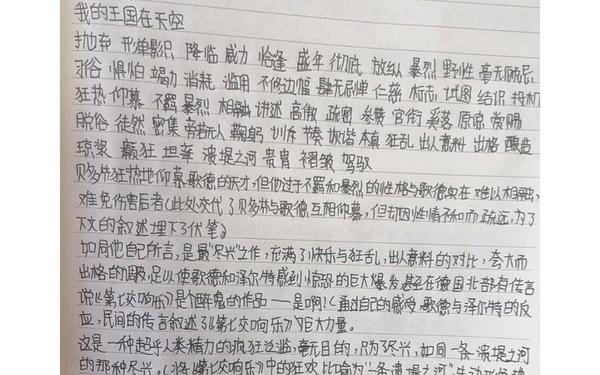

读书笔记1:英雄主义的觉醒

罗曼·罗兰在《名人传》中提出“伟大的心魂有如崇山峻岭”,贝多芬、米开朗基罗、托尔斯泰的苦难与抗争揭示了英雄主义的本质:不是完美无瑕的圣人,而是与命运搏斗的凡人。贝多芬在失聪后仍创作《第九交响曲》,以“扼住命运的咽喉”宣告精神的不屈;托尔斯泰晚年出走庄园,为真理与信仰承受孤独与误解。这些巨人的存在,如同一面镜子,照见当代人精神世界的贫瘠,呼唤对崇高精神的回归。

读书笔记2:苦难的价值与超越

三位艺术家的生平印证了“天将降大任于斯人”的东方哲学。贝多芬的童年被酗酒的父亲压迫,米开朗基罗在教皇的威压下创作《创世纪》,托尔斯泰因思想与贵族身份矛盾而痛苦。他们的伟大不在于规避苦难,而是将痛苦升华为艺术。如米开朗基罗所言:“愈受苦愈使我喜欢”——这种对苦难的主动拥抱,展现了精神超越肉体的可能。

读书笔记3:艺术与信仰的殉道者

米开朗基罗的创作生涯充满矛盾:他视艺术为神圣使命,却被迫为教皇服务;他渴望自由,却终身被契约束缚。《大卫》雕像的完美背后,是无数个夜晚的自我怀疑与孤独。罗曼·罗兰评价其“用痛苦雕刻永恒的灵魂”,揭示艺术家的双重性:既是凡人,又是真理的殉道者。

读书笔记4:三位巨人的精神共性

尽管时代与领域不同,三位名人共享三大特质:

1. 对真理的执着:贝多芬在《月光奏鸣曲》中注入对自由的热爱;

2. 对弱者的悲悯:托尔斯泰晚年散尽家财,试图用“爱的宗教”拯救社会;

3. 对平庸的反叛:米开朗基罗拒绝重复古典范式,以《最后的审判》挑战教权。

读书笔记5:贝多芬的“双重性”

贝多芬既高傲又脆弱。他宣称“亲王有千百个,但贝多芬只有一个”,却在失恋后写下《致爱丽丝》。这种矛盾性恰恰体现人性的真实:伟大与卑微并存,恰如《命运交响曲》中抗争与柔情的交织。他的音乐不仅是音符的排列,更是灵魂的自传。

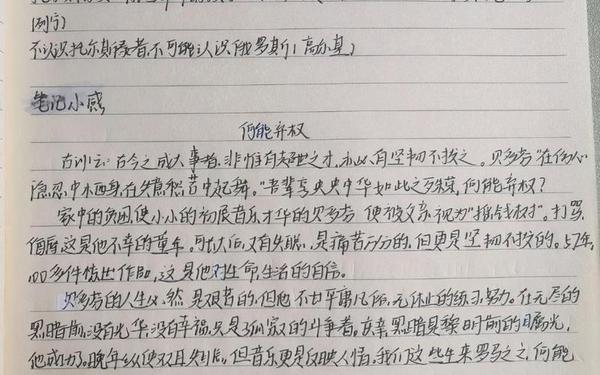

读书笔记6:托尔斯泰的信仰危机

托尔斯泰的《复活》批判贵族虚伪,但他本人却深陷身份与信仰的撕裂。他试图以农耕生活践行平等理念,却被家人视为“疯子”。这种悲剧性启示:思想者的痛苦往往源于理想与现实的鸿沟。正如罗曼·罗兰所言,他是“抚慰人类星辰”,却无法照亮自己的黑夜。

读书笔记7:米开朗基罗的创作困境

在《米开朗基罗传》中,西斯廷教堂的壁画成为艺术家的炼狱。他被迫仰卧四年,颜料滴入眼睛,却创造出《创世纪》的恢弘。这种“被迫的伟大”折射出艺术家的宿命:杰作常诞生于枷锁之下,自由往往以牺牲为代价。

读书笔记8:当代社会的“巨人缺席”

罗曼·罗兰批评20世纪初的“躲避崇高”,这一批判在今日更具现实意义。社交媒体时代,人们沉迷碎片化娱乐,对深刻思想失去耐心。《名人传》的尴尬在于:它提醒我们仰望高山,而我们却甘愿匍匐于低洼。

读书笔记9:传记写作的艺术性

罗曼·罗兰打破传统传记的“造神”模式,展现巨人的缺陷:贝多芬的暴躁、托尔斯泰的伪善、米开朗基罗的怯懦。这种“祛魅”手法反而增强真实性,证明伟大不在于完美,而在于与缺陷共舞的勇气。

读书笔记10:跨越时空的精神对话

读《名人传》不仅是了解历史,更是与巨人进行灵魂对话。当贝多芬在维也纳街头踉跄而行,托尔斯泰在亚斯纳亚·波利亚纳庄园写下遗书,米开朗基罗在佛罗伦萨的晨曦中雕刻——他们的孤独与当代人的迷茫形成共振,证明精神的困境永恒,而超越的路径永远向勇者敞开。

读书笔记方法论建议

1. 符号式笔记:标记原著中体现人物精神的关键句,如贝多芬“通过痛苦,得到欢乐”。

2. 摘录式笔记:整理三位名人的经典语录,对比其精神异同(例:贝多芬的“扼住命运” vs 托尔斯泰的“爱的宗教”)。

3. 思维导图法:以“苦难-抗争-超越”为轴,串联人物事件(工具参考网页39模板)。