在无数孩子的成长轨迹中,第一次拿起扫帚、拧干抹布或踮脚擦拭窗台的瞬间,往往成为记忆里鲜活的注脚。这些看似平凡的家务劳动,不仅是对生活技能的初步探索,更是一场关于责任与独立的启蒙仪式。正如一位小学生在作文中写道:“当我发现水桶打翻时,才明白妈妈每天重复的动作里藏着多少汗水。”

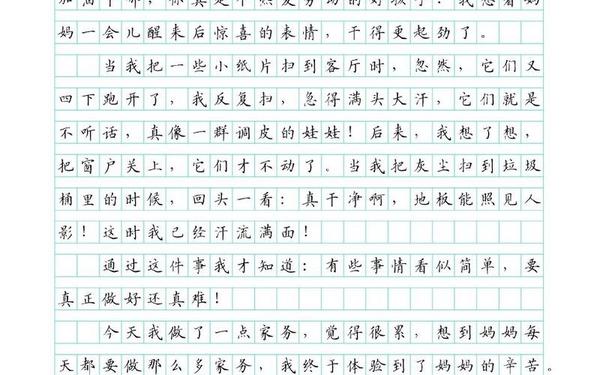

家务劳动对儿童责任感的塑造具有不可替代的作用。研究表明,参与家务的孩子更早形成“家庭共同体”意识,他们通过整理房间、洗碗等具体行动,理解个体在家庭中的角色定位。例如,有学生描述自己从“逃避拖地”到主动承担家务的心理转变:“看到妈妈欣慰的笑容,我突然明白,分担不是负担,而是爱的表达。”这种从被动到主动的转变,正是责任意识萌芽的标志。

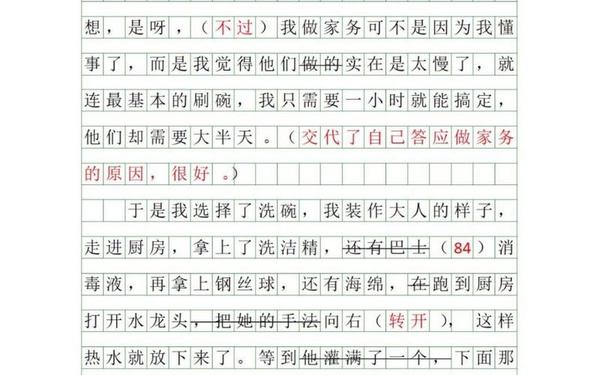

心理学家的观察进一步佐证了这一观点:在完成家务任务的过程中,儿童需要调动计划能力与问题解决能力。如擦玻璃时需要掌握“从四周向中心聚拢”的技巧,洗碗需控制洗洁精用量以避免泡沫溢出。这些实践锻炼了执行功能,为未来复杂任务的处理奠定基础。网页1中提及的“扫地方法论”——“扬尘过高会导致重复劳动”,生动诠释了家务劳动中蕴含的系统性思维训练。

二、技能与情感的融合

家务劳动是生活技能与情感教育交织的独特场域。当孩子站在灶台前学习煎蛋时,他们不仅在掌握火候控制的物理知识,更在体会“为他人付出”的情感价值。有作文这样描绘:“油星溅到手臂的刺痛,远不及听到爸爸说‘这比餐馆还好吃’时的雀跃。”这种身体记忆与情感体验的叠加,构成了难以复制的成长养分。

现代教育研究显示,家务参与度高的儿童表现出更强的共情能力。整理父母卧室时发现的白发,擦拭书桌时触摸到的老茧,这些细节成为理解父母辛劳的具象化载体。如网页58所述,学生在日记中反思:“从前觉得拖地简单,直到腰酸背痛才懂得妈妈日复一日的坚持。”这种认知转变,本质上是通过身体力行完成的情感共鸣训练。

家庭协作式劳动更创造珍贵的情感联结时刻。网页72描绘的温馨场景——父亲拖地、孩子擦桌、母亲洗碗,构成动态的情感对话场域。美国亲子关系研究指出,共同完成家务的家庭,成员间冲突发生率降低27%。当孩子将洗净的衣物分类收纳,或协助修理家具时,他们不仅在习得实用技能,更在建立“被需要”的价值认同。

三、教育实践中的反思

当前教育体系对家务劳动的认知仍存在结构性矛盾。部分家长陷入“学习至上”的误区,如网页67揭示的争议:“做家务就是不爱孩子”的论调,折射出功利主义教育观对劳动价值的消解。这种观念导致青少年出现“生活能力断层”——某调查显示,15%的中学生无法独立煮面,32%从未整理过个人物品。

学校教育正在尝试破解这一困境。上海某小学将《家务能力评估表》纳入德育考核,要求学生每周完成3项基础家务并撰写观察日志。网页36提及的“孝道教育实践”表明,系统性家务训练使89%的学生更理解父母付出,76%养成了主动分担的习惯。这些数据印证了劳动教育对人格塑造的深远影响。

未来教育创新可借鉴芬兰“生活课”模式,将家务分解为梯度化学习模块:低年级学习衣物分类,中年级掌握简单烹饪,高年级进行家电维护。同时建立家校联动的数字化平台,如日本推行的“家务成就系统”,学生通过上传劳动视频获取积分,兑换社会实践机会,形成正向激励循环。

从擦拭第一块玻璃到操持全家晚餐,家务劳动如同细密的针脚,编织出儿童成长的完整图景。它不仅培养生活技能,更孕育着责任意识、情感认知与问题解决能力。当教育者重新审视“30字家务作文”的价值,看到的应是文字背后立体化的成长叙事。

建议构建“三维一体”的家务教育体系:家庭提供实践场域,学校设计课程框架,社会搭建展示平台。如设立“全国家务技能大赛”,开发AR家务模拟程序,让劳动教育突破物理空间限制。未来的研究可深入探讨数字化工具对家务学习效果的影响,以及不同文化背景下家务教育的差异化路径。唯有当社会重新确认“一屋不扫何以扫天下”的古老智慧,才能让每个孩子在锅碗瓢盆的碰撞声中,奏响属于自己的成长乐章。