在中华民族抵御外侮的抗战史诗中,无数英雄以血肉之躯筑起钢铁长城。他们中有以身躯炸毁敌堡的战士,有在烈火中坚守纪律的军人,也有以智慧和勇气扭转战局的将领。这些英雄的事迹不仅铭刻于历史丰碑,更成为民族精神的永恒象征。本文通过梳理十位最具代表性的抗日烈士事迹,从个体壮举、集体抗争、精神传承等多维度展现他们的英雄本色,试图还原那段波澜壮阔的历史图景。

一、铁血丹心的个体壮举

在敌我力量悬殊的战场上,个体英雄的决绝行动往往成为扭转战局的关键。董存瑞在解放隆化战役中,面对封锁我军前进的暗堡,毅然以手托包的方式完成爆破任务,用19岁的生命开辟胜利通道。这种“舍身炸碉堡”的壮举,成为解放军战术教材中的经典案例。而邱少云在391高地潜伏战中,面对引燃衣物的极端痛苦,为掩护五百余名战友安全,保持静默直至牺牲,其纪律性被美军战史评价为“超越人类生理极限的意志力”。

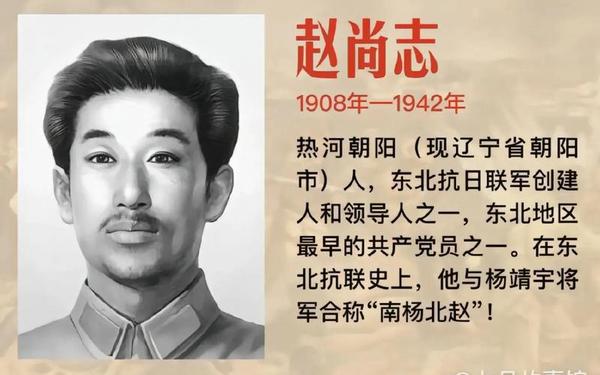

杨靖宇将军的事迹更展现出战略层面的英雄气概。在东北零下40度的严寒中,他带领抗联部队与日军周旋数月,最终孤身战至最后一颗。日军解剖其遗体时发现胃中仅有草根棉絮,这种生存意志令敌酋岸谷隆一郎写下“中国有杨靖宇这样的军人,绝不会亡国”的忏悔书。这些个体英雄的壮烈牺牲,构成了抗战精神最震撼人心的具象化表达。

二、集体抗争的悲壮史诗

战争中的群体英雄主义往往产生更强烈的精神共振。八女投江事件中,以冷云为首的八名抗联女战士为掩护大部队转移,主动吸引日军火力,弹尽粮绝后集体沉江殉国,平均年龄仅23岁。她们在乌斯浑河畔的抉择,被苏联记者卡尔曼记录为“东方圣女贞德式的悲歌”。狼牙山五壮士的事迹同样震撼——马宝玉等五名八路军战士为掩护主力撤退,将日军引向绝壁,在耗尽弹药后集体跳崖,其中三人当场牺牲,两人因挂在树杈幸存,这种战术性牺牲被英国《泰晤士报》称为“战争艺术的道德巅峰”。

刘老庄连八十二烈士的战则展现了另一种集体英雄主义形态。1943年江苏淮阴战役中,这个连队为掩护群众转移,全员战至最后一刻,用简陋武器对抗2000余日军,最终全部壮烈牺牲。战后清理战场时,战士们保持着射击姿势,因高温变形与手掌熔铸在一起,这种战斗姿态被军事博物馆永久陈列。

三、精神传承的永恒丰碑

抗日英雄的精神遗产在当代仍具有强烈现实意义。张自忠将军作为牺牲时军衔最高的将领(上将),其“为国家死之决心,海不清,石不烂”的遗书,成为两岸共同尊崇的精神信条。台湾学者李敖曾指出:“张自忠的葬礼上,连日军都列队鸣枪致敬,这种超越敌我的尊重,正是中华武德的最高体现”。而赵一曼留给幼子的绝笔信“母亲不用千言万语来教育你,就用实际行动来教育你”,则构建起跨越时空的红色家风传承范式。

这些精神遗产的现代表达,在青年群体中呈现出新的形态。2024年B站数据显示,《抗日英雄谱》系列视频播放量突破3亿次,弹幕中“这盛世如您所愿”的集体刷屏,反映出英雄叙事与Z世代的情感共鸣。清华大学抗战研究中心2025年研究报告指出:“数字化时代的英雄记忆重构,正在形成虚拟与现实交织的新型爱国主义教育场域”。

十烈士事迹概要对照表

| 姓名 | 生卒年 | 主要事迹 | 牺牲意义 |

|---|---|---|---|

| 董存瑞 | 1933-1948 | 手托包炸毁隆化中学暗堡 | 开创解放军爆破战术新范式 |

| 邱少云 | 1926-1952 | 烈火中保持潜伏纪律牺牲 | 树立战场纪律的终极典范 |

| 杨靖宇 | 1905-1940 | 东北抗联孤身周旋日军殉国 | 展现极寒环境下的生存意志 |

| 八女投江 | 1938年集体牺牲 | 冷云等八女战士沉江明志 | 女性抗战力量的象征性事件 |

| 狼牙山五壮士 | 1941年部分牺牲 | 诱敌跳崖掩护主力转移 | 战术牺牲的军事典范 |

四、多维视野下的研究启示

从微观史学角度看,抗日英雄研究需要更多维度拓展。例如刘桂五将军的事迹近年通过口述史发掘才逐渐完整——他在1938年包头战役中率骑兵冲击日军装甲部队,遗体首级被敌割取,其妻单骑冲阵夺回尸身的细节,揭示了战争中的性别叙事。此类个案研究能丰富英雄叙事的层次感。

未来研究可向三个方向深入:一是运用数字人文技术构建英雄事迹时空数据库,如GIS定位杨靖宇密营遗址;二是开展比较研究,如董存瑞与苏联马特洛索夫英雄行为的文化差异;三是挖掘地方抗战记忆,如贵州地下党在物资匮乏条件下组织的“青纱帐”游击战,这类地方性抗争尚未被主流叙事充分关注。

回望抗日英烈的精神遗产,我们既要看到董存瑞炸碉堡的瞬间壮烈,也要理解杨靖宇在密林中长达数月的生存抗争;既要铭记八女投江的集体抉择,也要解析张自忠作为高级将领的战争哲学。这些多元的英雄叙事,共同构成了中华民族的精神基因图谱。建议未来研究应更多采用跨学科方法,在军事学、心理学、社会学交叉领域深化抗战精神研究,同时加强青少年教育中的情境化呈现,让英雄记忆真正转化为民族复兴的精神动能。