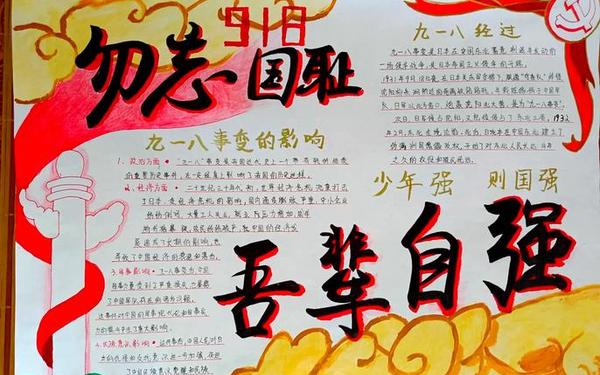

在中华民族的历史长河中,“勿忘国耻”的呐喊如同警钟,穿透时空的迷雾,叩击着每一代人的心灵。从“九一八”的硝烟到南京大屠杀的血泪,从“振兴中华”的誓言到“吾辈自强”的觉醒,这些凝结着民族血性与精神力量的励志句子,不仅是历史的回响,更是未来的指南。它们以简练的语言承载着沉重的记忆,以激扬的文字唤醒沉睡的力量,成为连接过去与未来的精神纽带。

一、历史记忆的集体认同

“勿忘国耻”的经典短句,本质上是民族创伤记忆的符号化凝结。如“百年国耻不能忘,中华儿女心铿锵”的铿锵词句,将近代中国遭遇的割地赔款、主权沦丧等屈辱具象化为可感知的集体情感。这种记忆的传承并非简单的历史复述,而是通过“前事不忘,后事之师”的训诫,构建起跨越代际的认同纽带。

研究发现,国耻教育通过地理符号(如沦丧领土标注)、时间符号(如“九一八”纪念日)和语言符号(如雪耻誓言)的三重编码,形成多维度的记忆载体。例如沈阳“九·一八”历史博物馆以残历碑造型,将1931年9月18日这一时间节点固化为永恒的空间记忆,而“一寸山河一寸血”的比喻,则将国土沦丧之痛转化为具象的情感冲击。

| 时期 | 典型表述 | 记忆载体 |

|---|---|---|

| 清末民初 | “国耻地理”概念提出 | 教科书地图标注 |

| 抗战时期 | “宁做流浪汉,不做亡国奴” | 街头宣传画 |

| 当代 | “昭昭前事,惕惕后人” | 国家公祭仪式 |

二、精神觉醒的行动指南

这些经典短句不仅是历史记忆的容器,更是精神觉醒的催化剂。鲁迅“埋头苦干的人,拼命硬干的人”的论断,周恩来“为中华之崛起而读书”的誓言,将国耻记忆转化为具体的行动纲领。当代“吾辈当自强”的呼声,则进一步将觉醒意识推向实践层面。

这种转化机制包含三个层次:认知层面通过“历史不会因时代变迁而改变”强调真相的不可篡改性;情感层面借助“雕刻在石头上的记录可能消失,但镌刻在头脑中的记忆永远清晰”激发责任意识;实践层面则通过“少年强则国强”指明行动方向。正如南京大屠杀遇难同胞纪念馆的参观者留言显示,“铭记”“自强”“复兴”成为最高频关键词,印证了精神觉醒向实践转化的逻辑链条。

三、文化传承的现代转化

在数字时代,“勿忘国耻”的表述正经历着话语体系的创新性转化。传统表述如“振兴中华”被赋予“中国梦”的新内涵,而“如果信仰有颜色,那一定是中国红”等网络流行语,则通过视觉符号强化记忆共鸣。这种转化既保持核心价值的延续性,又适应媒介环境的变迁。

研究表明,短视频平台中“勿忘国耻”话题的百亿次播放量,证明碎片化传播同样能引发深度思考。教育领域则通过“沉浸式历史体验课”等创新形式,让“不忘烈士抛忠骨,民族复兴中华魂”的誓言转化为青年群体的价值认同。这种传统与现代的对话,正如学者所言:“历史痛感应成为永不消逝的记忆,让悲剧不再重演”。

从“国耻地理”概念的提出到数字时代的记忆重构,从“振兴中华”的呐喊到“强国有我”的实践,勿忘国耻的励志句子始终是民族精神生长的沃土。它们提醒我们:历史不仅是过去的记录,更是未来的路标。面向新时代,需要继续深化国耻教育的学术研究(如跨国比较),创新传播载体(如元宇宙纪念馆),让历史记忆真正转化为民族复兴的持久动力。唯有如此,“勿忘国耻”才不会沦为空洞的口号,而是成为每个中国人心中永不熄灭的精神火炬。