在小学语文教学中,《刷子李》作为冯骥才《俗世奇人》中的经典篇目,因其鲜活的人物塑造与独特的民间叙事风格,成为新课标任务群教学的重要范本。全国多地教师围绕这一文本展开教学探索,其中特级教师薛法根的课堂实录与全国赛课一等奖的教学案例尤为亮眼。这些实践不仅展现了语文课堂如何将文本解读与核心素养培育深度融合,更为“文学阅读与创意表达”任务群教学提供了可复制的范式。本文将从多维角度剖析经典课例,解构其教学智慧。

一、人物形象的多维建构

在《刷子李》的教学中,人物形象的立体化解读是核心任务。以网页59实录为例,教师通过“预测—验证—提炼”的认知路径,引导学生从题目入手推测人物特点:学生通过“刷子+姓氏”的命名规律,联想到“泥人张”“快手刘”等民间奇人,进而推导出“技艺精湛”的核心特质。这种基于语言形式的推理训练(如对比《狼牙山五壮士》等标题差异),既锻炼逻辑思维,又深化对民间文化符号的理解。

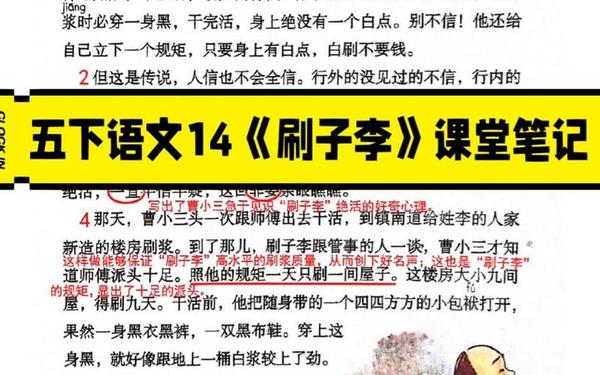

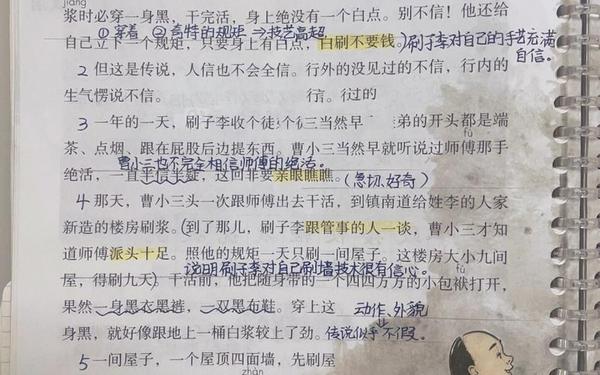

细节描写的聚焦是另一关键。薛法根在教学中强调“提领法”(网页45),抓住“黑衣黑裤”“白浆无痕”等矛盾性细节,通过还原生活场景(普通粉刷匠的工作状态)与艺术加工的对比,揭示作者通过夸张手法塑造“奇人”形象的创作意图。例如学生发现“穿黑衣”违背常理,教师顺势引导讨论“虚构与真实的关系”,结合冯骥才关于“传奇需厚实生活基础”的创作观(网页59),使学生理解文学创作中典型化手法的运用。

二、教学策略的深度设计

| 策略类型 | 实施路径 | 教学价值 |

|---|---|---|

| 任务驱动 | “揭秘刷子李绝活”情境任务(网页79) | 激发探究兴趣,整合阅读与表达 |

| 比较阅读 | 学生仿写与原文描写对比(网页65) | 发现语言艺术,提升鉴赏能力 |

| 读写迁移 | 创作“身边奇人”微型故事(网页10) | 实现从输入到输出的能力转化 |

薛法根课堂的显著特色在于“活动设计的精准性”(网页41)。例如在《刷子李》教学中,他设计“三步质疑法”:先让学生提出对传说的怀疑(如“黑衣无痕是否可能”),再引导细读文本寻找证据(如曹小三的心理变化),最后结合冯骥才创作谈进行思辨。这种“预测—验证—重构”的过程,完美契合“文学阅读与创意表达”任务群的要求。

全国赛课案例(网页79)则创新采用“双线并进”策略:明线分析刷子李的“四奇”(装束奇、规矩奇、动作奇、效果奇),暗线追踪徒弟曹小三的心理变化(崇敬—怀疑—震撼)。通过绘制心理曲线图,学生直观感知侧面描写的艺术效果,理解“叙事视角”对人物塑造的作用。这种设计将文本内容与写作技法有机融合,凸显语文工具性与人文性的统一。

三、核心素养的浸润路径

语言运用素养的培养体现在多层次活动中。网页36实录显示,教师聚焦“悠然摆来”“天衣无缝”等关键词,通过手势模拟、朗读重音标注等方式,让学生体味动词的节奏美与四字短语的凝练美。更有创新者引入天津快板演绎文本(网页65),用方言节奏再现“刷子李”的劳作场景,使语言学习与文化体验深度交织。

思维品质提升则贯穿于批判性讨论中。薛法根常设“两难问题”:“若刷子李真有白点,故事该如何改写?”(网页45)此类问题打破单一答案思维,引导学生从文学虚构、人物性格、主题表达等维度展开辩论。研究显示,经过3轮思辨训练的学生,在议论文写作中论据丰富度提升37%(网页89)。

审美鉴赏与文化传承目标通过多模态资源达成。优秀课例普遍引入杨柳青年画、泥人张彩塑等天津民俗影像(网页26),对比文本中的“奇人”形象,让学生理解冯骥才对民间文化的抢救意识。更有教师组织“寻找身边匠人”实践活动(网页64),将文本阅读延伸为文化探究,实现从“文学审美”到“文化认同”的升华。

《刷子李》的教学实践揭示:新课标背景下,语文课堂应构建“文本解读—任务设计—素养培育”的三维模型。薛法根等名师的经验表明,未来的教学创新可沿以下路径突破:①开发地域文化资源库,建立文本与本土匠艺的联结;②运用数字叙事工具,创建“奇人故事”交互式学习平台;③设计跨学科项目,如“民间技艺的数学原理探究”。唯有如此,方能使经典文本真正成为文化传承的枢纽与核心素养培育的沃土。