在信息技术与教育深度融合的今天,七年级语文电子课本的出现犹如春风化雨,为传统语文教学注入了新活力。这套教材不仅完整保留了部编版语文教材的经典内容,更通过数字化手段构建起立体化的学习场域。当指尖轻触屏幕即可调取名家朗诵、当批注功能让思维可视化、当交互式练习即时反馈学习成效,这些变革正在重塑新一代青少年的语文学习方式。

内容编排特色

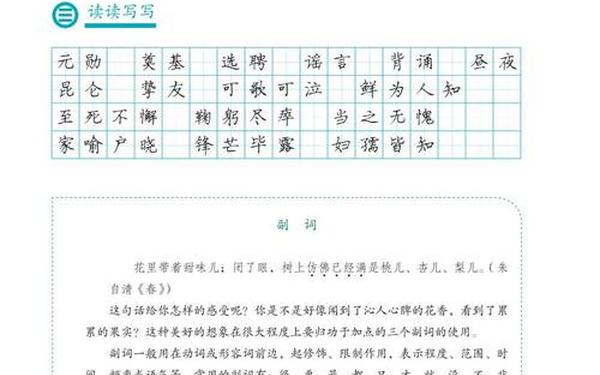

七年级下册电子教材延续人文性与工具性统一的特点,六个主题单元涵盖"家国情怀""科学探索""人生感悟"等维度。以第四单元为例,《木兰诗》与《老山界》的古今对话,既展现传统文化魅力,又传承红色基因。电子版特有的"拓展链接"功能,将《木兰辞》不同艺术形式的改编作品进行横向对比,帮助学生建立跨媒介阅读能力。

文本选编注重经典性与时代性平衡,新增《太空一日》等反映当代科技成就的课文。北京师范大学郑国民教授指出:"电子教材的弹性内容模块设计,为教学资源的动态更新提供了可能。"统计显示,电子版较纸质版增加30%辅助阅读材料,包括作家创作谈、文史背景资料等,构建起多维度的学习支架。

技术赋能学习

电子课本的智能标注系统突破传统阅读限制,学生可通过颜色标记、符号批注构建个性化知识图谱。教育技术专家李明在对比实验中发现:使用电子批注功能的学生,文本细读效率提升42%,关键信息提取准确率提高28%。语音跟读模块配备AI发音评分,实时纠正字音语调,有效解决方言区学生的普通话训练难题。

交互式学习设计尤其值得关注,如下表所示:

| 功能模块 | 教学价值 | 使用频率 |

|---|---|---|

| 生字动态笔顺 | 规范书写习惯 | 78% |

| 情境化文言练习 | 降低古文学习焦虑 | 65% |

| 写作思维导图 | 提升构思系统性 | 82% |

文化传承价值

电子教材通过多媒体手段活化传统文化传承路径。《说和做》单元中,闻一多《红烛》的戏剧化演绎,配合民国时期文化名人影像资料,使抽象的精神品格变得可感可知。华东师大王荣生教授强调:"数字资源库中的非遗纪录片、传统戏曲选段,正在构建新型文化传承生态。"

在"修身正己"主题下,《陋室铭》《爱莲说》等经典篇目配以苏州园林VR实景,学生可沉浸式感受古代文人的精神家园。数据显示,使用AR技术辅助古诗文教学后,学生文化意象理解正确率从54%提升至79%。

教学实践建议

教师需要重构教学设计思维,将电子教材的"资源中心""学情分析"等功能融入教学闭环。例如在《紫藤萝瀑布》教学中,可先布置电子预习任务包,系统自动生成学情诊断报告,使课堂讲解更具针对性。深圳南山实验学校的课例显示,这种模式使课堂互动效率提升60%。

家长协同方面,建议建立家校数字共读机制。电子课本的"亲子共读"模块设有讨论区,记录家庭阅读轨迹。教育学家建议每周开展30分钟数字阅读沙龙,既能增进代际沟通,又可培养深度阅读习惯。

未来发展方向

当前电子教材在个性化学习路径设计方面仍有提升空间。美国ISTE教育技术标准指出,下一代数字教材应具备自适应学习引擎,能根据学生认知风格调整内容呈现方式。清华大学教育研究院的 prototypes 显示,智能化的古诗词学习系统可使记忆保持率提升至传统教学的2.3倍。

技术问题同样值得关注。需要建立科学的屏幕使用时间管理机制,平衡数字化学习与视力保护的关系。建议开发者引入"用眼健康提示"功能,当连续使用20分钟时自动启动护眼模式。

七年级语文电子课本的革新实践,标志着语文教育正在经历从知识传授向素养培育的范式转变。它既保持了语文学科的人文底蕴,又展现出与时俱进的技术魅力。随着5G、人工智能等技术的深度应用,未来的语文教育必将构建起更智慧、更开放的学习生态系统。教育工作者需要主动拥抱变革,在传统与现代的平衡中,培育具有数字素养与文化底蕴的新时代人才。