在当今城市化进程加速的背景下,房屋租赁已成为数百万家庭和个体的常态化选择。据统计,我国租房人口规模已突破3亿,而一份合法规范的租赁合同,不仅承载着房屋使用权转移的法律效力,更是保障双方权益的核心工具。本文基于现行法律框架和实务经验,系统解析个人房屋租赁合同的关键要素与操作规范。

一、合同核心条款的构建逻辑

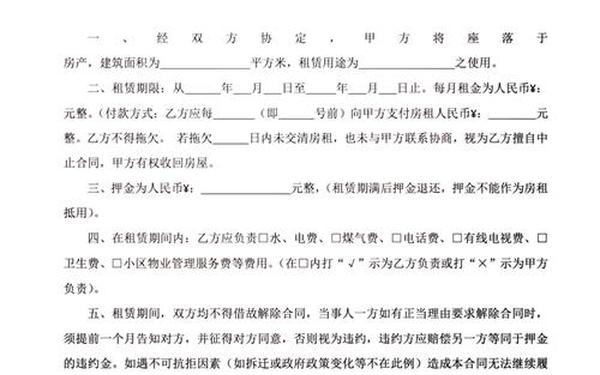

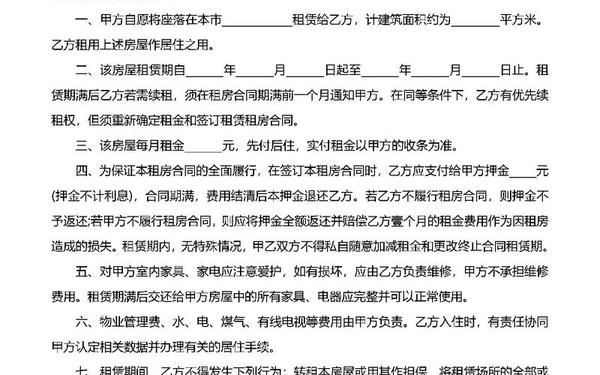

租赁合同的核心条款需遵循权利义务对等原则。根据《民法典》第703条,租赁期限超过六个月的应当采用书面形式。如范本所示,完整的合同需包含房屋坐落、租赁期限、租金标准等基本要素。其中租金支付条款需特别注明"先付后用"原则,避免出现履约时序争议。

押金条款的设立具有双向约束功能。通常押金金额不超过两个月租金,在网页15的合同范本中,明确押金应在"退房时无息退还,扣除赔偿需提供维修凭证"。值得注意的是,部分城市如上海已通过地方立法禁止押金超过月租金标准,这要求合同起草时需结合地方政策动态调整。

二、法律效力的实现路径

| 法律条款 | 合同对应项 | 违规后果 |

|---|---|---|

| 《民法典》704条 | 租赁物使用条款 | 解除合同+赔偿 |

| 《城市房地产管理法》54条 | 房屋登记备案 | 行政处罚 |

| 《消费者权益保护法》26条 | 格式条款限制 | 条款无效 |

合同效力认定需满足实质要件与形式要件。如网页64所示,出租方必须提供产权证明或授权文件,否则可能构成无权处分。2025年施行的《农村租房合同规定》更要求建立电子备案系统,通过区块链技术实现合同存证。

在违约救济方面,加州2025年新法延长租客应诉期限至10天,我国虽无明确期限规定,但司法实践中通常参照《民事诉讼法》给予15天答辩期。建议合同补充约定"违约方承担律师费",以强化约束效力。

三、实务操作的常见风险点

房屋交付环节需建立双重确认机制。参照网页15的操作指引,建议采用"现状确认书+影像存档"模式,对墙面划痕、家具状况等细节进行证据固化。2025年加州新规甚至要求退租前后必须拍摄对比照片,这种证据意识值得借鉴。

费用分担条款常引发争议。水电气费原则上由使用方承担,但取暖费存在地域差异:北方城市多由业主缴纳基础费,租户承担超额部分。建议合同明确"户号变更时限"及"账单移交程序",避免出现费用衔接真空。

四、合同模板的选择与优化

标准模板需兼顾合规性与灵活性。如网页28提供的电子模板,包含可勾选的"房屋用途"选项(居住/商用),这种模块化设计既满足基础需求,又为特殊约定留有补充空间。对比发现,商用租赁需额外增加消防责任条款和营业执照备案要求。

个性化条款的增设应当合法。在网页47的范本中,关于"房屋转租需支付20%管理费"的约定,需注意《民法典》716条规定的转租收益上限。建议增设"房屋改造审批流程",明确装修方案报备程序及复原标准。

五、数字化时代的合同管理

电子签约系统正在改变传统缔约方式。通过人脸识别+数字证书技术,可在线完成身份核验、条款协商、电子用印全流程。但需注意《电子签名法》对重要条款的"特别提示"要求,例如押金条款需设置二次确认弹窗。

智能合约在租赁场景的应用前景广阔。通过物联网设备自动监测房屋状态,当发生违规改造时触发预警机制,甚至可联动智能门锁系统。不过这种技术应用需平衡隐私保护,在合同中明确数据采集范围和使用权限。