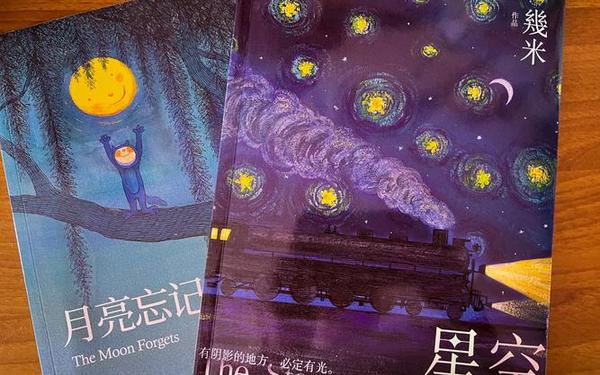

在当代绘本艺术中,几米用诗意的笔触构建出充满哲学意蕴的平行宇宙。其2009年创作的《星空》以13岁少女与少年的相遇为叙事主线,通过梵高式浓烈的色彩碰撞与超现实场景的穿插,将青少年成长中的孤独、创伤与自我救赎凝练为可触碰的视觉语言。这部作品不仅延续了「成人绘本」对现代人精神困境的关怀,更以星空意象为载体,完成对生命本质的诗性叩问。

一、孤独与治愈的双生镜像

《星空》中反复出现的「有阴影的地方,必定有光」,既是视觉构图的黄金法则,更是几米对人性本质的深刻诠释。少女家中冷清的餐桌与窗外热闹烟火形成的冷暖对比,暗喻着现代家庭的情感疏离。当创作者让主角在急诊室门口「静静躺在船里随波摇荡」,这种看似消极的逃避实则构成了对抗异化的精神缓冲带。

作品中「淋雨」场景的多次复现颇具象征意味。少年通过肌肤与自然的直接接触获得「迎接自然又挣脱捆绑」的,这种矛盾体验揭示出都市人普遍的心理困境:越是依赖物质文明构筑的安全感,越渴望突破规训的野性自由。心理学研究显示,青少年在12-15岁期间会经历认知重构的「星空期」,此时他们对世界的感知恰如绘本中碎片化的拼图意象,既困惑于现实的断裂,又执着于拼凑完整的意义图景。

二、星空叙事的跨媒介嬗变

从绘本到电影的形态转换中,《星空》的视觉语言经历了维度跃迁。林书宇导演在电影中创造性地运用「2.5次元」手法,将手绘星空与实景拍摄融合,如少女房中漂浮的折纸动物群,这种处理既保留了原作的超现实美学,又赋予影像更强的沉浸感。几米亲自绘制的电影海报中,少年少女牵手走向星空的背影被处理成剪影效果,通过留白引发观者对「未完成成长」的无限遐想。

| 媒介形态 | 核心表达 | 技术特征 |

|---|---|---|

| 绘本原作 | 静态画面中的时间绵延 | 跨页全景式构图 |

| 电影改编 | 动态影像的空间重组 | CGI与实景合成 |

这种跨媒介改编并非简单的形式转换,而是对原著哲学内涵的深层拓展。当绘本中「迷宫里植物」的隐喻被具象化为电影里的三维迷宫场景,观众得以从多重视角理解角色的精神困境。正如纽约时报书评所言,几米的作品具有「跨越文化藩篱的视觉通感」,这种特质在媒介转换过程中被强化为全球化的情感共鸣。

三、语录矩阵中的存在之思

《星空》的经典语录构成了解读作品的密钥网络。「城市的天空越来越看不到星星了」这句看似写实的感叹,实则暗含海德格尔对「技术栖居」的批判——当人类用霓虹遮蔽银河,失去的不仅是天文景观,更是与宇宙对话的能力。而「像光那样,从一颗星到达另外一颗星」的期许,则呼应着列维纳斯「他者学」中关于相遇与责任的哲学命题。

在语录的情感结构层面,存在明显的复调特征。少年「不在乎迷宫的出口」体现加缪式荒诞主义,而少女「守护心中思念」又带有存在主义的抗争意味。这种矛盾统一在「那年夏天最灿烂的星空」的集体记忆里,形成个体经验与集体无意识的多维对话。台湾教育部门的研究显示,该作品中的语录被37%的中学教师用于生命教育课程,其疗愈价值已超越文学范畴。

四、星空美学的当代启示

在算法主导的信息茧房时代,《星空》提供的不仅是审美体验,更是重构人际关系的可能路径。作品中「不断迷路」的城市漫游者,恰是当代青年的精神写照。当几米让角色在山中小屋重拾星空记忆,实质是在呼唤技术理性与诗性智慧的平衡。社会学家项飙提出的「附近的重建」理论,与这种通过在地性体验重建意义网络的主张不谋而合。

未来的研究方向可聚焦于星空叙事的文化再生产机制。如元宇宙技术如何重构绘本的沉浸式阅读,或跨代际读者对同一语录的阐释差异。教育领域则可深入探讨「阴影与光」的辩证法在创伤后成长(PTG)干预中的应用潜能。这些探索将使《星空》不再局限于艺术作品,而成为照亮人类精神困境的永恒星座。

几米用《星空》搭建的这座纸上天文台,既是个体生命的成长纪事,也是人类集体的精神图谱。当我们在数字洪流中仰望这些永不褪色的语录星辰,获得的不仅是审美的愉悦,更是对抗存在虚无的力量。或许正如绘本结尾那只飞向星空的大象,真正的治愈不在于消除阴影,而在于学会与阴影共舞——这或许就是几米留给我们最珍贵的启示。