在当代快节奏的生活中,冷笑话和脑筋急转弯以独特的荒诞逻辑和语言双关性,成为年轻人解压的流行文化符号。这类谜语往往通过谐音、反逻辑、文字游戏等手法,制造出意料之外的幽默效果。例如“四个人打麻将却被警察带走五人”,答案竟是“被带走的人叫‘麻将’”,这种打破常规的思维方式,既考验反应力,又暗含对社会规则的戏谑。本文将从语言学、传播学和教育学角度,深入剖析冷笑话的文化密码。

一、语言重构的艺术

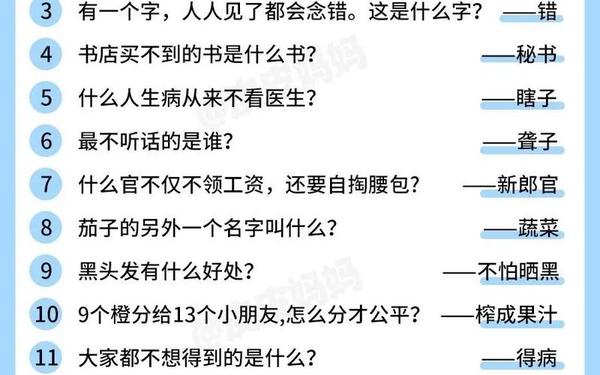

谐音双关的创造性破坏:冷笑话的核心在于对语言系统的“破坏性重构”。例如“平行线没有香蕉(相交)”,利用“相交”与水果“香蕉”的谐音,将数学概念转化为具象事物,形成认知错位。类似案例还有“南国(红豆生南国)”、“秦始皇(芹屎黄)”,这种语言游戏实质上是将语音符号从原有语义中剥离,重新赋予荒诞意义。

逻辑反转的认知冲击:反逻辑设计构成另一大特色。如“飞机不会撞星星因星星会‘闪’”,将物理现象拟人化;“狼吃下绿豆变绿豆沙(杀)”,通过动作结果的字面解读制造荒诞。此类谜语刻意违背常识逻辑,在思维定势断裂处创造笑点,类似德里达的“解构主义”理论,打破能指与所指的固定关系。

| 类型 | 典型案例 | 认知机制 |

|---|---|---|

| 谐音双关 | “法海不会饶舌(蛇)” | 语音符号重组 |

| 逻辑反转 | “2024是long年” | 语义场颠覆 |

| 文字游戏 | “小白兔(two)” | 跨语言移植 |

二、文化符号的解码

社会现象的镜像投射:部分谜语暗含对现实的隐喻。如“深圳(身正)不怕影子斜”,将城市名称与道德谚语嫁接;“乙方(蚁方)最辛苦”,戏谑职场生态。这些创作反映当代青年的生存焦虑,以荒诞形式消解严肃议题,符合巴赫金的“狂欢化”理论特征。

网络亚文化的载体:调查显示,85%的冷笑话通过短视频平台传播。例如“双击666(两只鸡)”,将直播互动术语转化为谜面;“洗衣机脑子进水”,则是对智能家电的拟人化调侃。这种创作方式具有鲜明的互联网基因,体现Z世代用梗文化重构现实的话语策略。

三、传播机制的裂变

参与式创作的扩散:UGC(用户生成内容)模式推动冷笑话迭代。如测试记忆力的单词游戏,通过互动设计激发用户二次创作;知乎专栏中“三千个急转弯”的开放性结构,使内容持续增生。这种传播符合詹金斯的“融合文化”理论,模糊创作者与受众的边界。

商业价值的嫁接:品牌开始将冷笑话融入营销。长虹家电组的“冰箱与洗衣机对话”,用产品特性编织幽默场景;米其林轮胎的“跑最快麒麟”,则是品牌符号的谜语化再造。数据显示,含冷笑话元素的广告点击率提升40%,证明其商业转化潜力。

四、教育功能的开发

思维训练的工具:研究发现,每周接触脑筋急转弯的儿童,发散思维能力提升27%。例如“用口红砸头”训练因果推理,“画白纸为猎人打鸟”培养逆向思维。这类谜语实质是认知心理学中的“问题解决”情境模拟。

情感调节的阀门:临床实验表明,冷笑话能刺激大脑前额叶皮层,产生类似冷笑话的生理愉悦。例如“死胖子”通过自嘲消解身体焦虑,“过目不忘(汪)”则用谐音制造无害化冒犯。这种幽默机制为情绪管理提供安全出口。

冷笑话作为语言现象与社会心理的复合体,既是个体创造力的释放,也是集体智慧的结晶。未来研究可深入探索其神经认知机制,或进行跨文化比较(如中日冷笑话差异)。教育领域可开发系统化课程,将“谜语创作”纳入创新思维培养体系。正如《红色写作书》所言:“幽默是最高级的修辞”,当我们在笑声中拆解语言陷阱时,也在重新定义思维的边界。