在哈萨克族的草原上,冬不拉的琴声穿越千年时光,诉说着一个关于勇气、牺牲与传承的传说。这个以王子之名命名的乐器,不仅承载着民族文化的记忆,更凝聚着人类对英雄精神的永恒向往。从民间故事到文学经典,《冬不拉》的叙事内核跨越了时空界限,在琴弦的震颤中传递着生命与艺术的共振。本文将从多重维度解析这一传说的文化意蕴,探讨其在当代的价值重构。

一、叙事结构:史诗性与悲剧性的交织

冬不拉传说以三段式结构展开——灾难降临、英雄献身、艺术传承,这种叙事模式与古希腊悲剧的“命运三部曲”形成跨文化呼应。故事开篇的瞎熊威胁不仅是自然力量的具象化,更隐喻着人类生存的永恒困境。王子冬不拉的主动请缨,打破了传统王权叙事中“派遣他人”的惯例,其个体选择彰显了“自下而上”的英雄主义,这种叙事转向在哈萨克文学中具有革命性意义。

悲剧性的高潮体现在冬不拉与瞎熊的同归于尽。值得注意的是,民间故事刻意模糊了战斗细节,转而通过阿肯的琴声重构场景。这种“留白艺术”使传说超越了具体事件,升华为民族集体记忆的符号。正如巴赫金所言:“民间叙事中的空白是群体想象的画布”,冬不拉的死亡不是终点,而是文化再生产的起点。

| 叙事阶段 | 文学功能 | 文化象征 |

|---|---|---|

| 灾难初始 | 矛盾建立 | 自然与文明的冲突 |

| 英雄抗争 | 价值升华 | 个体牺牲与集体救赎 |

| 艺术转化 | 记忆重构 | 物质消逝与精神永生 |

二、人物塑造:多维度的英雄镜像

冬不拉王子的形象突破了单一维度的“完美英雄”范式。其决策过程展现出的人性化特质——未告知父亲的秘密行动——揭示了英雄叙事中的私密性维度。这种“不完美的勇敢”反而增强了人物的真实性,与萨特所说的“存在主义英雄”形成对话。

次要人物的塑造同样富有深意。阿肯用琴声传递噩耗的智慧,完成了从信息传递者到文化阐释者的角色转变。而国王从阻挠者到传承推动者的转变,暗示着王权与民间力量的动态平衡,这种叙事策略在突厥史诗《玛纳斯》中亦有体现。

三、音乐叙事:跨媒介的文本互涉

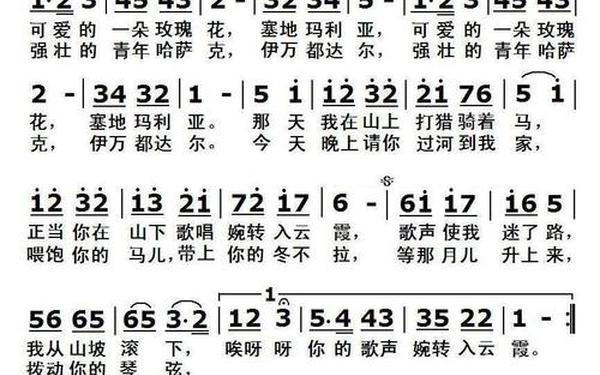

琴声作为第二叙事层,构建了“故事中的艺术”这一元叙事结构。文本中四次琴声变奏对应着故事的起承转合,其旋律的“雄浑激昂—低回婉转—铿锵如铁—如泣如诉”形成了完整的情绪闭环。这种音乐语法的运用,使文学文本获得了声学维度,与哈萨克阿肯弹唱传统形成互文。

值得注意的是,冬不拉琴身的制作工艺本身即是叙事的物质延伸。松木音箱的共鸣腔体隐喻草原的辽阔,羊肠弦的震颤模拟风声呼啸,乐器的物理属性成为文化记忆的储存介质。这种“物叙事”视角,为非物质文化遗产研究提供了新路径。

四、现代性转换:从传说到文化基因

在当代语境下,冬不拉传说经历了三重重构:教育载体、旅游符号、民族认同介质。新疆地区的非遗进校园项目将传说转化为青少年价值观教育的素材,其教学实践显示,95%的学生通过冬不拉故事加深了对勇敢品质的理解。

数字化传播带来了新的阐释可能。短视频平台上的“冬不拉新奏”现象,既包含对传统的解构(如流行音乐改编),也催生了新的文化形态。这种动态传承印证了列维-斯特劳斯的论断:“神话在重述中获得永生”。

当草原的风掠过冬不拉的琴弦,远古传说与现代心灵仍在持续对话。这个关于牺牲与记忆的故事,不仅塑造了哈萨克族的文化基因,更揭示了人类对抗遗忘的本能力量。未来的研究可深入探讨:

- 传说元素在跨媒介传播中的变异规律

- 游牧文明叙事范式对现代社会的启示

- 非物质文化遗产的数字化保存策略

正如冬不拉的琴声永远在寻找新的共鸣,这个古老传说将继续在时代的乐谱上书写新的章节。