poetry-table {

width: 100%;

margin: 20px 0;

border-collapse: collapse;

poetry-table th, .poetry-table td {

border: 1px solid ddd;

padding: 12px;

text-align: left;

poetry-table th {

background-color: f8f9fa;

仲夏时节,粽叶飘香,龙舟竞渡的鼓声穿越千年时空,将屈原的悲壮与端午的民俗凝结成永恒的诗行。五言绝句作为中国古典诗歌的凝练载体,承载着文人对屈原精神的追思与端午文化的诠释。从杜甫笔下的「细葛含风软」到苏轼「哀叫楚山裂」的磅礴,短短二十字间,既见历史烟尘,亦显人文风骨。

一、诗体渊源与历史脉络

五言绝句诞生于汉乐府与六朝民歌的土壤中,其「短而味长」的文体特性,恰与端午祭屈的主题形成互文。唐代上官仪《入朝洛堤步月》以「鹊飞山月曙」的简净笔触,开五绝写景抒怀之先河,而杜甫《端午日赐衣》则将宫廷节庆与个人际遇交织,展现五言绝句在题材上的延展性。

宋人梅尧臣《五月五日》中「沅湘碧潭水,应自照千峰」的意象,既承袭了唐代五绝的意境营造,又融入宋代文人特有的理趣。这种文体在历史流变中,逐渐形成「四句三转」的章法结构:如贾岛《寄朱锡珪》以「涛起屈原通」收束全篇,使地理空间与精神追思瞬间贯通。

二、意象符号的双重构建

| 意象类别 | 代表诗句 | 文化内涵 |

|---|---|---|

| 自然风物 | 「榴花不似舞裙红」(陈与义) | 以物候隐喻盛世凋零 |

| 民俗符号 | 「彩线轻缠红玉臂」(苏轼) | 端午习俗的审美化 |

| 历史记忆 | 「遗风成竞渡」(苏轼) | 集体记忆的诗性重构 |

在屈原主题的五言绝句中,「水」的意象形成独特符号系统。文秀「堪笑楚江空浩浩」的浩荡江流,与兰草「汨罗风怒号」的悲怆水势形成对照,前者指向历史批判,后者侧重情感宣泄。而「香草」意象的运用,如「九畹植初心」中的兰草,既是对《离骚》「扈江离与辟芷兮」的致敬,亦暗含士人精神品格的自我投射。

三、声律结构的艺术张力

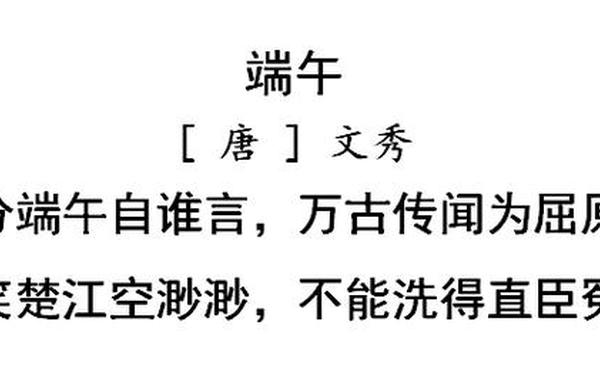

五言绝句的平仄配置在屈原主题中展现出特殊表现力。以文秀《端午》为例:

节分端午自谁言(平仄仄仄仄平平)

万古传闻为屈原(仄仄平平仄仄平)

堪笑楚江空浩浩(平仄仄平平仄仄)

不能洗得直臣冤(仄平仄仄仄平平)

首联打破「仄起平收」常规,以拗句强化诘问语气;尾联「浩浩」与「冤」的叠韵呼应,形成声韵层面的悲愤共鸣。

宋代陈与义《临江仙》虽为词体,但其化用五绝技法创作的「戎葵凝笑墙东」,通过入声字「凝」与去声「笑」的对比,实现情感张力的瞬间爆发,这种跨文体借鉴体现五言绝句的深远影响。

四、文化记忆的现代转化

当代学者蒋天枢在《楚辞校释》中提出,五言绝句对屈原的书写存在「历史具象化」倾向,如将「蕙纕」「揽茝」解为具体历史人物,这种阐释虽存争议,却为传统诗学注入新维度。而网络时代「新国风」创作中,如兰草「嘉树心中植」的拟古之作,通过平水韵的刻意运用,重构古典诗歌的在场性。

在比较诗学视野下,日本学者冈村繁认为屈原五绝存在「主人公与作者分离」现象,这与胡适提出的「箭垛式人物」理论形成对话,揭示出文化符号建构的复杂性。而梅尧臣「应自照千峰」的山水意境,恰与海德格尔「诗意栖居」形成跨时空呼应,展现古典诗歌的哲学深度。

五、研究路径与未来展望

当前研究可从三个维度深化:其一,建立五绝屈子诗的声韵数据库,量化分析平仄配置与情感类型的关系;其二,运用文化记忆理论,解构「投饭」「竞渡」等意象的符号生产机制;其三,关注新媒体时代的拟古创作,如LOFTER平台上的「五言绝句屈原」系列,分析数字媒介对古典文体传播的影响。

正如司马迁所言「推此志也,虽与日月争光可也」,五言绝句对屈原精神的书写,既是文化基因的传承载体,更是中华诗学永恒的精神坐标。在传统与现代的交汇处,这些凝练的诗行将继续照亮人文精神的求索之路。