雪,是诗人笔下永恒的主题。从《诗经》的“雨雪其雱”到唐宋诗词的纷飞意象,雪以其纯洁、灵动与哲思,构建了中国文学中最具诗意的自然符号。在千年文脉中,诗人或以雪寄情,或以雪喻志,更以雪为镜照见生命的本质。这些诗句不仅是自然之美的凝练,更是人类情感的载体,承载着对时间的喟叹、对故园的眷恋,以及对生命永恒的追问。

一、意境之美:雪景的视觉重构

中国古典诗词中的雪景常呈现多维度美学特征。李白的“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”,以夸张手法将雪花具象化为席,铺展出北国风雪的磅礴气势。而郑燮的“晨起开门雪满山,雪晴云淡日光寒”,则通过光影对比,在银白世界中注入冷暖交织的视觉张力。这种虚实相生的描写,正如苏轼所言“清景无限”,将自然景观升华为心灵镜像。

动静结合的雪景描写更显精妙。张岱《湖心亭看雪》中“天与云与山与水,上下一白”,以静态构图营造天地浑融的静谧;而岑参的“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,则通过动态比喻赋予飞雪以生命的律动。这种对比正如宗白华在《美学散步》中所言:“静穆中见流动,刹那中寓永恒。”

二、情感之深:雪中的生命咏叹

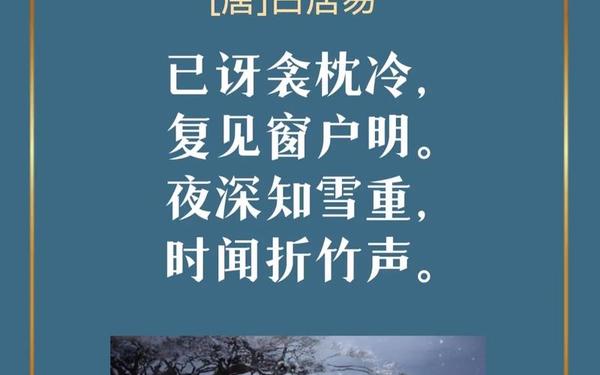

雪在诗人笔下常成为孤独的隐喻。柳宗元《江雪》中“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,以人境俱寂的画面,将政治失意转化为超脱的精神境界。而白居易“君埋泉下泥销骨,我寄人间雪满头”,则借满头白发喻雪,将生死离别的痛楚凝结为永恒的悼念。这种孤独书写,恰如海德格尔所言:“诗人的天职是还乡。”

雪的易逝性更触发时光之思。舒亶“浮生只合尊前老,雪满长安道”,将人生况味融入雪落京城的场景;李煜“砌下落梅如雪乱,拂了一身还满”,则通过落梅与飞雪的叠影,构建出循环往复的时间迷宫。这些诗句印证了宇文所安在《追忆》中的论断:“中国诗人总在自然意象中寻找生命共鸣。”

三、哲思之远:雪的象征体系

雪的洁净特质常被赋予道德象征。《世说新语》载谢道韫“未若柳絮因风起”,将雪比作柳絮,暗含对高洁人格的期许。张孝祥“应念岭海经年,孤光自照,肝胆皆冰雪”,更直接将冰雪意象与士人节操相联,构建出“冰雪肝胆”的精神图腾。这种象征正如钱钟书所言:“比喻不仅是修辞,更是认知世界的思维方式。”

在禅意书写中,雪又成为悟道媒介。王维“隔牖风惊竹,开门雪满山”,通过视觉突变展现顿悟瞬间;《小窗幽记》载“四林皆雪,登眺时见絮起风中”,则在雪景中窥见空寂禅境。这种哲学升华,印证了叶维廉对山水诗的评价:“自然即道场,观物即观心。”

| 诗句 | 出处 | 美学特征 | 哲学意蕴 |

|---|---|---|---|

| “千山鸟飞绝,万径人踪灭” | 柳宗元《江雪》 | 空寂留白 | 孤舟独钓的超越性 |

| “浮生只合尊前老,雪满长安道” | 舒亶《虞美人》 | 时空叠加 | 生命存在的荒诞感 |

| “忽如一夜春风来,千树万树梨花开” | 岑参《白雪歌》 | 通感移觉 | 苦寒中的生命热望 |

四、研究启示:雪的现代性转化

现代诗中雪的意象呈现解构与重构的双重特质。艾青《雪落在中国的土地上》以“雪”象征民族苦难,鲁迅在《雪》中通过南北雪景对比隐喻精神抉择。这种转化印证了宇文所安对中国文学“传统与变革”的辩证思考,雪从古典的审美客体变为现代性批判的载体。

在跨文化视野中,布莱克《天真的预示》将雪与羔羊并置象征纯洁,与王维“空山新雨后”形成东方禅意与西方宗教美学的对话。未来研究可深入探讨雪意象在不同文明中的符号化进程,以及全球化语境下的诗意再生。

从《诗经》到现代诗,雪始终是映照中国文人精神世界的明镜。它既是自然造化的杰作,也是文化记忆的载体,更是人类永恒的精神隐喻。在气候变迁的当代,重读这些雪中诗句,不仅是对古典美学的致敬,更是对生态的唤醒——当我们仰望飘雪时,看到的不仅是银装素裹的天地,更是文明与自然和解的可能。