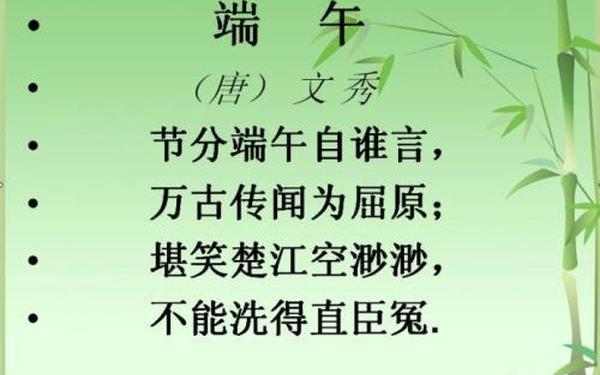

1. 《端午》·唐·文秀

诗作:

> 节分端午自谁言,万古传闻为屈原。

> 堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

赏析:

此诗以简洁的语言探讨端午节的起源,直指屈原的悲壮传说。诗人感慨楚江虽广,却无法洗刷屈原的冤屈,隐含对忠臣遭际的同情。诗风沉郁,凸显端午节的历史厚重感。

2. 《已酉端午》·明·贝琼

诗作:

> 风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵。

> 海榴花发应相笑,无酒渊明亦独醒。

赏析:

诗中描绘风雨交加的端午景象,借海榴花的“笑”反衬对屈原的哀悼。末句化用陶渊明典故,暗喻诗人孤高自持的品格,意境苍凉。

3. 《端阳采撷》·宋·许文通

诗作:

> 玉粽袭香千舸竞,艾叶黄酒可驱邪。

> 骑父稚子香囊佩,粉俏媳妇把景撷。

赏析:

全诗聚焦端午民俗:粽香、龙舟、艾草、香囊,展现节日的热闹与温情。“粉俏媳妇把景撷”一句,生动刻画了女性采摘花草的欢快场景,充满生活气息。

4. 《和端午》·宋·张耒

诗作:

> 竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。

> 国亡身殒今何有,只留离骚在世间。

赏析:

诗人借龙舟竞渡的习俗,抒发对屈原的追思。末句以《离骚》的永恒对比国家的消亡,强调文化精神的不朽,情感深沉。

5. 《节令门·端阳》·清·李静山

诗作:

> 樱桃桑椹与菖蒲,更买雄黄酒一壶。

> 门外高悬黄纸帖,却疑账主怕灵符。

赏析:

诗中罗列端午节的典型物象:樱桃、菖蒲、雄黄酒,末尾以“黄纸帖”的幽默联想,调侃节日避邪的民间心理,语言诙谐而富有生活趣味。

其他经典补充

如需更多完整诗作或赏析,可参考相关古籍或诗词集。