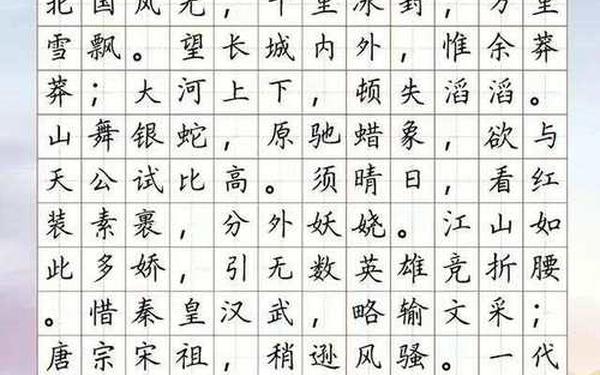

| 类型 | 诗名 | 作者 | 名句摘录 |

|---|---|---|---|

| 古典诗词 | 《塞下曲》 | 李白 | 愿将腰下剑,直为斩楼兰 |

| 《十一月四日风雨大作》 | 陆游 | 夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来 | |

| 《石灰吟》 | 于谦 | 粉骨碎身全不怕,要留清白在人间 | |

| 《扬子江》 | 文天祥 | 臣心一片磁针石,不指南方不肯休 | |

| 《赴戍登程口占示家人》 | 林则徐 | 苟利国家生死以,岂因祸福避趋之 | |

| 现代诗歌 | 《我爱这土地》 | 艾青 | 为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉 |

| 《囚歌》 | 叶挺 | 人的躯体哪能由狗的洞子爬出 | |

| 《自题小像》 | 鲁迅 | 寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕 | |

| 《祖国啊,我亲爱的祖国》 | 舒婷 | 我是你河边上破旧的老水车 | |

| 《礁石》 | 艾青 | 它的脸上和身上,像刀砍过的一样 |

从《诗经》的“岂曰无衣?与子同袍”到艾青笔下“连羽毛也腐烂在土地里面”的飞鸟,爱国诗歌始终是中华文化的精神坐标。这些浓缩在短短数行间的文字,以意象的张力与情感的烈度,跨越时空构建起民族的精神谱系。本文精选十首最短爱国诗歌,从诗体特征、意象选择、情感表达三重维度,解析其如何以“寸铁”的艺术力量,完成对家国情怀的永恒铭刻。

一、古诗中的家国情怀

在古典诗词的谱系中,边塞诗与咏怀诗构成了爱国主题的两大脉络。李白的《塞下曲》以“五月天山雪”的苦寒环境,反衬“直为斩楼兰”的决绝,将个体生命价值与国家安全捆绑,形成极具冲击力的美学对照。这种“以景衬志”的手法,在陆游的《十一月四日风雨大作》中发展为“铁马冰河入梦来”的虚实相生,病榻上的老诗人用梦境消解现实困境,展现出儒家“知其不可而为之”的精神韧性。

文天祥的《扬子江》与于谦的《石灰吟》,则分别创造了“磁针石”和“石灰”两个经典意象。前者以物理现象暗喻忠贞不渝的政治立场,后者借煅烧过程象征人格淬炼,这种托物言志的创作传统,使得抽象的家国概念获得了物质载体。值得关注的是,林则徐“苟利国家生死以”的诗句,突破传统士大夫“忠君”思想的局限,将爱国定义为超越个人祸福的自觉选择,这种思想跃迁在晚清特殊历史语境下更具启蒙意义。

二、现代诗的精神传承

新文化运动催生的现代诗歌,在继承古典意象系统的发展出更富张力的隐喻体系。艾青在《我爱这土地》中构建的“鸟-土地-泪水”意象链,通过生物本能与情感意志的矛盾统一,将土地从地理概念升华为文化母体。这种“身体叙事”在叶挺的《囚歌》中达到极致,“活棺材”与“狗洞”的强烈对比,使自由与尊严在肉身禁锢中迸发光芒。

鲁迅的《自题小像》和舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》,分别代表了知识分子的两种精神面向。前者“我以我血荐轩辕”的悲壮,延续了屈原“虽九死其犹未悔”的孤勇;后者用“老水车”“矿灯”等工业意象解构传统田园叙事,在伤痕中重构民族认同。这些作品证明,现代爱国诗歌的突破不在于形式的革新,而在于对民族命运更深层的哲学思考。

三、诗体与情感张力

短诗特有的凝练性,要求诗人必须实现情感浓度与形式节制的平衡。古典诗词通过格律规范完成这种平衡,如陆游《病起书怀》中“位卑未敢忘忧国”的平仄交替,使诗句在音韵起伏中自然生成顿挫感。现代诗则依靠意象叠加与空白艺术,艾青《礁石》中“浪”的连续冲击与“微笑”的静态形成蒙太奇效果,八行诗完成了一个民族的寓言叙事。

对比李清照“生当作人杰”的直抒胸臆与徐锡麟“只解沙场为国死”的宣言式表达,可以发现短诗创作的内在规律:或借具体场景激发共情,或用哲学命题引发沉思。谭嗣同“去留肝胆两昆仑”的成功,正在于将个体生死置于宇宙维度观照,这种超越性的视角使其突破时代局限,成为永恒的精神火炬。

总结与展望

十首短诗构成的微缩画卷,清晰勾勒出中国爱国诗歌的美学嬗变与精神内核。这些作品证明:真正的爱国情怀无需冗长铺陈,在刀刃般的语言锋芒中,自有无声处的惊雷。当前研究可向两个方向深化:一是运用数字人文技术,建立古典与现代爱国诗歌的意象数据库;二是加强跨文化比较,探索中华爱国诗学在世界战争诗歌谱系中的独特性。

在文化全球化的今天,重新解读这些短诗具有特殊意义。它们既是民族精神的基因密码,也是构建人类命运共同体的文化桥梁。当人工智能开始模仿人类创作时,这些凝聚着血性与温情的诗句,将永远是人类区别于机器的精神胎记。