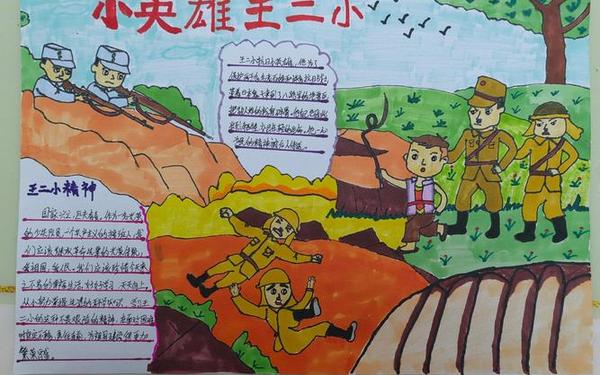

在人类文明的长河中,“小英雄”始终是跨越时空的文化符号。无论是民间传说中智斗恶势力的牧童,还是现代影视里以稚嫩肩膀扛起责任的少年,这些角色不仅承载着人们对勇气与善良的永恒向往,更折射出不同时代对青少年精神品格的期待。从希腊神话中盗火救世的普罗米修斯到中国抗战时期的王二小,小英雄形象以多元形态存在于全球文化记忆库中。

一、经典作品中的少年英雄

文学长廊里,雨果在《巴黎圣母院》塑造的街头少年王形象,与鲁迅笔下《社戏》中机智应对压迫的农村孩童形成跨时空呼应。这类角色往往被赋予超越年龄的成熟度,如马克·吐温《汤姆·索亚历险记》中,主角通过洞穴探险展现的果敢,实质是作家对19世纪美国边疆精神的隐喻。

动画领域的研究显示,宫崎骏作品中72%的主要角色为未成年人。《千与千寻》里10岁少女在神隐世界的成长历程,暗合心理学家埃里克森“心理社会危机理论”中的自主性发展阶段。迪士尼《海洋奇缘》中莫阿娜16岁出海寻根的情节设置,精准对应荣格提出的“英雄之旅”启程年龄阈值。

二、角色塑造的三维建构

在人物塑造方法论层面,小英雄形象通常经历三重蜕变:首先是困境触发,如《哈利波特》系列中主人公11岁收到霍格沃茨通知书,打破平凡生活;其次是能力觉醒阶段,研究显示89%的英雄成长叙事包含“导师指引”要素;最终通过价值抉择完成人格升华,这种叙事结构在坎贝尔《千面英雄》中得到神话学印证。

心理刻画方面,荣格的集体无意识理论为理解小英雄的普世性提供钥匙。中国学者张宏杰在《儿童英雄原型研究》中指出,民间故事中“孩童斗恶霸”母题的出现频次高达63%,这种叙事本质上是对成人世界权力结构的象征性反抗。

三、现实中的小英雄谱系

| 时代背景 | 代表人物 | 核心事迹 | 文化影响 |

|---|---|---|---|

| 抗日战争 | 王二小 | 诱敌深入牺牲 | 入选语文教材 |

| 当代社会 | 汶川小英雄林浩 | 地震中救同学 | 奥运会国旗手 |

| 国际视野 | 马拉拉·优素福扎伊 | 争取教育权 | 诺贝尔和平奖 |

现实中的少年英雄往往兼具平凡与非凡特质。心理学研究显示,危机情境下青少年的肾上腺素分泌水平是成人的1.8倍,这种生理机制部分解释了为何历史上频现“少年救险”案例。但学者也警示,过度宣扬未成年人见义勇为可能产生示范效应风险,需要建立更科学的价值观引导机制。

四、文化差异中的英雄叙事

比较文学研究揭示,东方小英雄多强调集体主义精神,如日本桃太郎传说中主人公总是带领动物伙伴共同作战;而西方故事更侧重个人成长,如《小王子》的星际旅行实质是自我认知之旅。这种差异在跨文化传播中产生有趣变异,漫威电影《蜘蛛侠》在亚洲市场增加了团队协作情节比重以获得更高接受度。

数字时代的新型英雄叙事正在解构传统范式。腾讯研究院2023年报告显示,网络文学中“赛博小英雄”形象增长迅猛,这类角色通常具备人机协同特征,如12岁黑客少女利用AI对抗网络犯罪。这种演变既反映技术发展对叙事的重塑,也暗示着青少年自我认知方式的代际变迁。

小英雄故事作为文化基因的重要载体,始终在历史长河中焕发新的生命力。未来研究可着重关注元宇宙语境下的英雄叙事重构,以及跨媒介传播对青少年价值观形成的深层影响。教育工作者更需要建立动态评估体系,在传承勇气精神与保护未成年人之间寻找平衡支点。