中国古典诗词中的四季描写,是自然与人文交织的艺术画卷。从《诗经》到唐宋诗词,诗人以草木荣枯、风雨晦明为笔触,构建出承载东方哲学与审美意识的诗意时空。这些诗句不仅是物候的忠实记录,更是人类对生命轮回、时间流转的深刻体悟。本文将通过意象解析、时空哲思及艺术手法三个维度,探讨四季古诗的文化内涵与美学价值。

一、季节意象与文化象征

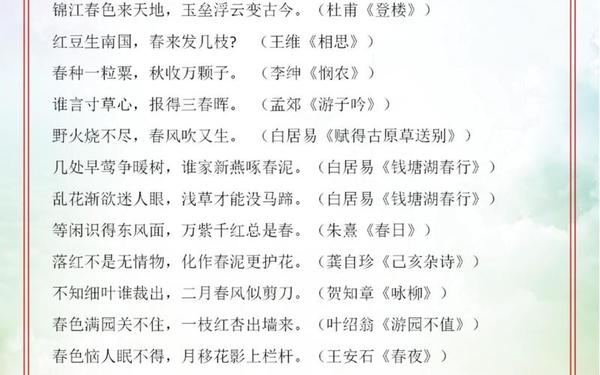

在古诗词体系中,四季承载着独特的文化密码。春季常以"青阳""东皇"为雅称,如王维《渭城曲》"渭城朝雨浥轻尘"中,细雨浸润的不只是泥土,更是诗人对生命萌动的礼赞。杜甫《春夜喜雨》"随风潜入夜"的春雨意象,既是对农耕文明的呼应,也暗喻着政治清明的期许。诗人笔下的春天往往与仕途抱负相连,王安石"春风又绿江南岸"中的"绿"字炼字之妙,正映射着改革者对生机勃发的渴望。

夏季在诗词中呈现两极审美:既有杨万里"接天莲叶无穷碧"的绚烂,也有白居易《观刈麦》"足蒸暑土气"的艰辛。韦应物"绿筠尚含粉,圆荷始散芳"将竹荷并置,竹的坚韧与荷的清华构成士大夫精神的双重隐喻。而陆游"水满有时观下鹭"的闲适,则折射出宋代文人"格物致知"的观察传统。

二、时间流转与生命哲思

四季更迭在诗人眼中构成宏观的时间坐标系。苏轼"明月几时有"的叩问,将个体生命置于宇宙维度,形成"天问"式哲学思考。李清照"知否,知否"的设问,则在花开花落间参透盛衰之理,这种"以物观时"的思维模式,与《周易》"观物取象"的认知传统一脉相承。

具体到微观时间感知,白居易"乱花渐欲迷人眼"捕捉初春物候的瞬息变化,其观察精度堪比科学记录。柳宗元"独钓寒江雪"的冬季意象,通过空间留白营造时间凝滞感,与陶渊明"悠然见南山"形成动静对照。这种时空意识的多元表达,使古诗成为研究中国古代时间观的重要文本。

三、语言艺术与审美表达

从修辞技法看,四季描写展现惊人的语言创造力。杜甫"两个黄鹂鸣翠柳"的色彩并置,构成视觉通感;李清照"绿肥红瘦"的移觉手法,将视觉经验转化为体感认知。王勃"落霞与孤鹜齐飞"的空间构图,则继承了中国山水画的散点透视传统。

在声韵美学层面,张志和《渔歌子》"斜风细雨不须归"的平仄交替,模拟雨丝飘落的节奏感;白居易"大珠小珠落玉盘"的通感比喻,使听觉意象产生触觉质感。这些艺术创造使文字突破时空限制,形成"诗中有画,画中有声"的复合审美体验。

| 季节 | 代表诗人 | 经典诗句 | 核心意象 |

|---|---|---|---|

| 春 | 孟浩然 | 夜来风雨声,花落知多少 | 生命萌发与无常 |

| 夏 | 杨万里 | 接天莲叶无穷碧 | 生命力的极致绽放 |

| 秋 | 杜甫 | 无边落木萧萧下 | 时空浩渺与个体孤寂 |

| 冬 | 柳宗元 | 独钓寒江雪 | 孤高人格的物化表达 |

四季古诗作为中华文明的微观镜像,既保存着先民的自然认知,也凝结着文人的精神追求。从数据研究看,仅《全唐诗》中涉及季节描写的诗作就达1.2万首,其中春季题材占比38%,印证着"春生"观念的文化主导性。未来研究可向两个维度延伸:一是运用数字人文技术,建立季节意象数据库,量化分析意象组合规律;二是开展跨文化比较,探究中国四季书写区别于日本俳句、西方十四行诗的独特审美范式。这些探索不仅有助于古典文学研究,更能为当代生态美学提供传统智慧资源。