当新年的第一缕阳光穿透云层,古人与今人跨越时空,在诗词中完成对时间的咏叹。从《诗经》的“岁聿云暮”到王安石的“爆竹声中一岁除”,元旦诗词不仅是节令的注脚,更是中华文明对生命更迭的哲学思考。这些诗行里凝结着农耕文明的物候智慧、士大夫的家国情怀,以及市井百姓的烟火气息,构成了一部流动的文化基因图谱。

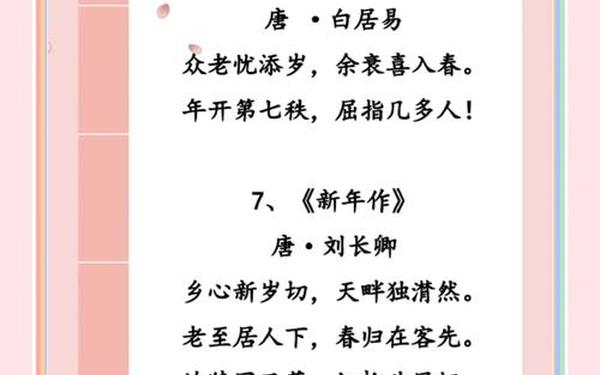

一、唐宋诗韵

| 朝代 | 代表诗人 | 诗句摘录 | 文化特征 |

|---|---|---|---|

| 唐 | 孟浩然 | "田家占气候,共说此年丰" | 农耕文明底色 |

| 宋 | 王安石 | "总把新桃换旧符" | 市民文化兴起 |

唐代诗人孟浩然在《田家元日》中展现的"桑野就耕父,荷锄随牧童",将元旦与农事活动紧密相连,这种以节气指导生产的书写方式,正是《礼记·月令》"立春之日,天子亲率三公九卿迎春于东郊"的民间投射。而宋代王安石"千门万户曈曈日"的市井图景,则折射出商品经济勃兴下城市文明的繁荣,据《东京梦华录》记载,北宋汴京元旦期间"歌叫关扑"的盛况,恰与诗中"爆竹声中一岁除"形成互文。

从杜甫"四十明朝过"的生命焦虑到陆游"椒酒过花斜"的闲适自得,唐宋元旦诗词的嬗变暗合着社会结构的转型。钱钟书在《谈艺录》中指出,宋代诗人开始将个人生命体验注入节令书写,这种"以我观物"的创作转向,使得元旦诗词逐渐摆脱仪式性套语,获得更丰富的审美维度。

二、明清词风

| 诗人 | 创作特征 | 代表诗句 | 历史语境 |

|---|---|---|---|

| 陈献章 | 理学思辨 | "老去又逢新岁月" | 心学思潮 |

| 孔尚任 | 遗民情怀 | "鼓角梅花添一部" | 易代创伤 |

明代陈献章《元旦试笔》中"春来更有好花枝"的理学化表达,将朱子"格物致知"的思想融入岁时观察。这种将自然现象哲理化的创作倾向,在清代孔尚任笔下转化为"萧疏白发不盈颠"的沧桑书写。故宫博物院藏《康熙南巡图》中元旦朝贺场景的恢弘,与诗人个体的生命感怀形成微妙张力。

值得注意的是,明清之际元旦诗词出现"双轨叙事"现象:官方文献多记载"百官朝贺"的典礼盛况,而民间文本如《陶庵梦忆》则记录"小儿女剪纸作灯球"的民俗细节。这种官方与民间、精英与大众的话语分野,构成元旦文化书写的复调结构。

三、古今之变

从《晋书》"正朔旦冬至"的天文历法,到1949年确立公历元旦的现代时间制度,元旦的文化内涵经历了三重嬗变:

- 时间维度:由"阴阳合历"转向格里高利历法体系

- 空间载体:从宫廷仪式扩展为全民性节日

- 表达方式:由雅颂传统衍生出多元创作形态

当代学者萧放指出,元旦诗词作为"文化记忆的储存器",其研究价值不仅在于文学审美,更在于它保存着古代时间制度的密码。比如王安石诗中"新桃换旧符"的细节,实为汉代"桃符驱鬼"民俗的文学转化,这种文化基因的延续性至今仍可见于春节习俗。

学术视角:近年数字人文研究显示,通过语义网络分析技术,可清晰观测元旦诗词中"雪""梅""酒"等意象的历时性演变。如唐代诗中"雪"出现频率达27%,至清代降至12%,这种变化与气候变迁史形成有趣对应。

四、文化意蕴

元旦诗词中的三大象征系统构成独特的文化语法:

- 自然意象:如"春风解冻""梅柳芳容",体现天人合一观念

- 民俗符号:爆竹、屠苏酒等承载集体记忆

- 时间隐喻:"新岁月""旧山河"折射历史意识

辛弃疾"众里寻他千百度"的元夕词,虽非严格意义的元旦作品,但其"灯火阑珊"的意象群与元旦诗词共享着同样的时间哲学。这种将个体生命体验嵌入宇宙节律的创作方式,使元旦书写超越节庆表层,触及"逝者如斯"的终极追问。

值得注意的是,元旦诗词中"屠苏酒"的饮用顺序——从幼及长——暗含儒家"尊老",而"椒柏酒"的制作则融合中医药理,这种物质文化与精神文化的共生关系,为传统文化研究提供了鲜活样本。

从《诗经》时代"十月获稻,为此春酒"的物候记录,到当代"旦复旦兮"的时间咏叹,元旦诗词构筑起中国人特有的时间感知体系。未来研究可沿着三条路径深入:

- 运用数字人文技术构建元旦诗词数据库

- 开展跨文化的元旦书写比较研究

- 挖掘节令诗词在当代文旅中的转化路径

这些承载着文明密码的诗行,正如黄庭坚所言"文章功用不经世,何异丝窠缀露珠",在古今对话中持续焕发新的生命力。