元旦作为中国传统文化的重要节点,承载着辞旧迎新的哲学意蕴与民族情感。从晋代曹植的《元会诗》到宋代王安石的《元日》,历代文人用诗笔记录了这个节日的仪式感与精神寄托。本文选取十首以“元旦”为主题的经典古诗,通过分析其历史背景、主题表达与艺术手法,揭示古人在时间更迭中的生命哲思与文化传承。

一、历史溯源与创作语境

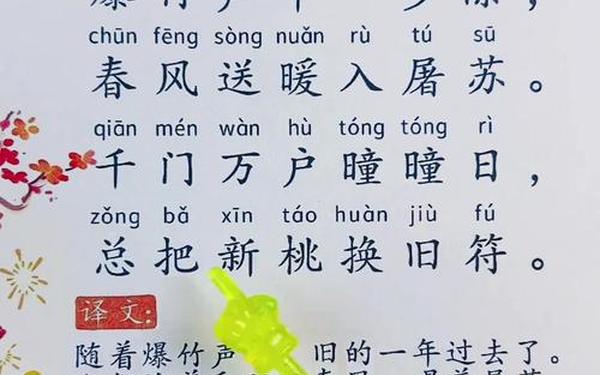

元旦最初指农历正月初一(即春节),《晋书》记载“颛帝以孟夏正月为元”,至宋代吴自牧《梦梁录》仍称“正月朔日谓之元旦”。王安石《元日》中“总把新桃换旧符”的描写,正是对汉代以来元旦挂桃符习俗的文学再现。曹植《元会诗》则展现了三国时期宫廷元旦朝会的盛况:“尊卑列叙,典而有章”,其四言句式与宴饮场景的铺陈,体现了建安文学“词彩华茂”的特点。

随着历法变革,元旦的文化内涵发生演变。唐代卢照邻《元日述怀》中“愿得长如此,年年物候新”,将个人仕途失意与自然时序结合;而陆游《丙寅元日》中“家家椒酒欢声里”则反映了宋代民间元旦饮椒柏酒的习俗。这种从宫廷礼制到民间生活的主题迁移,映射出社会结构的变迁与文化重心的下沉。

| 诗作 | 朝代 | 核心意象 | 文化符号 |

|---|---|---|---|

| 《元日》 | 宋 | 爆竹/桃符 | 除旧布新 |

| 《田家元日》 | 唐 | 桑野/耕父 | 农耕文明 |

| 《如梦令·元旦》 | 近现代 | 红旗/武夷山 | 革命叙事 |

二、主题表达的三个维度

1. 节日习俗的镜像

在孟浩然《田家元日》中,“桑野就耕父,荷锄随牧童”构建了唐代农村元旦劳作的画面,与“田家占气候”的农事占卜形成呼应。这种将节气物候与农耕活动结合的写法,体现了“天人合一”的传统思维。而司空图《元日》中“甲子今重数”的历法意识,则透露出古人对时间循环的敬畏。

屠苏酒作为元旦的核心意象,在王安石、陆游等多位诗人作品中反复出现。成彦雄《元日》中“屠苏应不得先尝”揭示了饮酒礼仪:按年龄从幼至长依次饮用,暗含“年少者得岁,年长者失岁”的生命哲学。这种饮食习俗的文学化呈现,使元旦诗具有民俗志的价值。

2. 家国情怀的投射

毛泽东《如梦令·元旦》突破传统范式,以“风展红旗如画”构建革命美学。三个地名的连用(宁化、清流、归化)形成独特的空间叙事,与“路隘林深苔滑”的艰难行军形成对比,展现红军战略转移的豪情。这种将政治叙事融入节庆书写的创新,拓展了元旦诗的表现边界。

董必武《元旦口占用柳亚子怀人韵》中“举杯互敬屠苏酒,散席分尝胜利茶”,通过“屠苏酒”与“胜利茶”的意象并置,将节日欢庆与抗战信念结合,创造了具有时代特征的元旦仪式。这类作品印证了陈寅恪“以诗证史”的研究方法,为历史研究提供了情感化注脚。

3. 隐逸情怀的抒写

刘长卿《新年作》中“岭猿同旦暮”的孤寂,与白居易“余衰喜入春”的豁达形成对照,展现士人阶层对生命流逝的不同态度。卢照邻《元日述怀》中“归耕有外臣”的归隐宣言,则继承了陶渊明“久在樊笼里”的精神传统,将元旦作为反思仕途的契机。

这类诗作常运用反差手法:贾岛《新年》中“心知故国春”与“岂是北宗人”的矛盾,揭示了知识分子在出世与入世间的挣扎。这种个体生命体验与集体节庆氛围的张力,使元旦诗成为观察古代文人精神世界的重要窗口。

三、艺术特色的传承创新

在形式创造方面,曹植《元会诗》采用四言句式与三章结构,开创了元旦朝会诗的典范;而叶颙《己酉新正》中“天地风霜尽”的对仗,则体现宋诗理趣化的审美追求。毛泽东词中“路隘林深苔滑”的列锦手法,通过六个名词的意象叠加,创造了类似马致远《天净沙》的蒙太奇效果。

隐喻系统的建构尤为突出:王安石用“新桃换旧符”象征变法决心,陆游以“百岁翁”自喻表达政治失意,姜夔《鹧鸪天》中“丁巳元日”的纪年则暗含家国飘零之痛。这些隐喻形成多层意义网络,使元旦诗超越节令描写,获得历史叙事的深度。

四、文化价值的当代启示

从民俗学视角看,这些诗作保存了燃竹、饮屠苏、换桃符等消失的习俗,为非物质文化遗产研究提供文本依据。如“总把新桃换旧符”直接印证《荆楚岁时记》中“正月一日,造桃符著户”的记载,而“椒酒过花斜”则与《四民月令》所述元旦仪式形成互文。

在文化传播层面,元旦诗的数字化重构成为新课题。如苏轼《守岁》中“努力尽今夕”的生命意识,可通过新媒体实现跨时空对话;而孟浩然诗中的田园意象,则为乡村振兴提供文化资源。这种传统与现代的融合,正如陈连山所言:“春节包含阴阳哲学,其文化基因难以被取代”。

通过对十首元旦诗的解析,可见这个节日承载着中国人对时间秩序的认知、对生命价值的思考。未来研究可拓展三个方向:1)比较不同朝代元旦诗的话语体系变迁;2)挖掘诗歌中的民俗符号在当代文创中的转化路径;3)探索节庆诗歌的国际化传播策略。这些跨越千年的诗篇,不仅是文化遗产,更是构建文化自信的精神源泉。