花灯映月联生辉——2025年元宵节对联的文化图景

作为春节庆典的华彩终章,元宵节以灯为媒、以联寄情,承载着中华民族对团圆与希望的永恒追求。2025年元宵节正值乙巳蛇年,传统对联在延续“玉烛长调千门乐,花灯遍照万户明”的古典意象时,更与生肖文化、现代科技深度融合,展现出守正创新的时代特征。本文将从历史溯源、创作技巧、地域特色、文创转化四个维度,剖析元宵节对联的深层文化逻辑。

一、历史流变:从桃符到诗联

元宵对联的起源可追溯至秦汉时期的桃符文化。据《淮南子》记载,古人将神荼、郁垒二神刻于桃木悬挂门户,用以驱邪避凶。至唐代,随着诗歌艺术的繁荣,桃符逐渐从神像演变为对仗工整的诗句。白居易《正月十五夜》中“灯火家家市,笙歌处处楼”的描写,已显露出元宵对联的雏形。

明清时期,元宵对联发展至鼎盛。明人彭元瑞所作“门心皆水;物我同春”以水喻清廉、春喻生机,开创了托物言志的创作范式。清代郑板桥“春风放胆来梳柳,夜雨瞒人去润花”更将拟人手法推向极致,使自然意象与人文情怀浑然一体。这种历史积淀为当代对联创作提供了丰厚的文化土壤。

二、创作法则:平仄与意象

| 创作维度 | 核心要求 | 典型范例 |

|---|---|---|

| 声韵格律 | 上联仄起,下联平收 | "玉宇无尘一轮月(仄) 银花有艳万点灯(平)" |

| 意象组合 | 虚实相生,动静结合 | "飞龙舞凤成夜市(动) 击鼓踏歌皆春声(静)" |

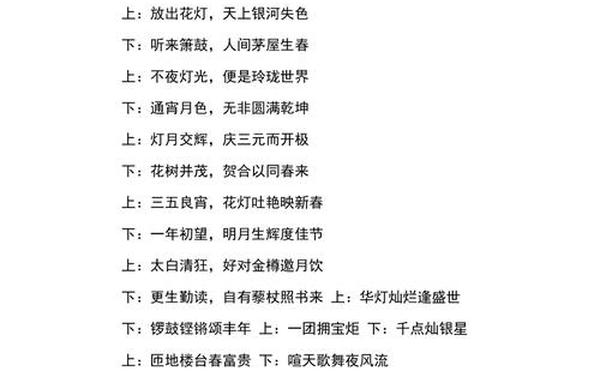

在具体创作中,需遵循“字数相等、词性相对、平仄相合、内容相关”四大原则。如2025年蛇年特色联“凤舒五彩龙衔烛,鳌驾三山蜃结楼”,既暗合生肖意象,又通过“龙”“鳌”等神话生物构建出瑰丽意境。而“千门挂红灯迎佳节,万树绽银花闹元宵”则运用数字对仗与通感手法,营造出视听交融的节庆氛围。

三、南北差异:民俗与创新

北方对联多显豪迈之气,“舞凤飞龙成夜市,踏歌击鼓助春声”以动态场景展现热烈节庆,与庙会、高跷等民俗活动形成呼应。南方则偏重雅致趣味,如苏州园林中的“一帘春色门垂柳,万斛珠光地涌莲”,将园林美学融入联语创作。

2025年新趋势体现在文化融合,如自贡灯会推出的“光耀银花春对酒,清传玉漏月留人”,既保留传统工对技巧,又加入AR互动技术,游客可通过扫码解锁动态光影效果。这种创新使古老对联突破物理空间限制,在数字媒介中焕发新生。

四、文创转化:从纸张到磁贴

当代文创产品为对联传承开辟新径。淘宝热销的蛇年冰箱贴对联,采用环保ABS材质制成3D立体造型,将“时际上元调玉烛,月当五夜灿银花”等经典联语与生肖蛇纹样结合,尺寸设计兼顾实用与审美。此类产品使传统文化嵌入日常生活场景,实现从节庆装饰到常态美学的转变。

学术研究领域,台北故宫推出的“古籍活化计划”通过AI分析明清元宵联平仄规律,生成符合传统格律的智能对联。如输入“花灯”关键词,系统自动生成“九华灯炬云中挂,五彩鳌山海上移”,既保留古典韵味,又融入现代语感。这种技术路径为非遗保护提供新思路。

五、未来展望:科技与传统共振

建议加强跨学科研究,例如运用语料库技术建立元宵对联数据库,分析千年来的意象演变规律;开发VR对联创作平台,让用户沉浸式体验“墨池飞出北溟鱼”的书写乐趣。在基础教育中推广“对联STEM课程”,通过平仄算法教学培养学生的传统文化认知与数理思维。

2025年元宵节对联既承载着“玉树银花万户观瑞雪”的历史记忆,又展现出“光雕艺术映山河”的时代创新。这种传统与现代的对话,恰如郑板桥所言“删繁就简三秋树,领异标新二月花”,在坚守文化根脉的开辟出无限可能的未来图景。