中秋月圆,承载着中华民族千年的诗意与哲思。从唐代张九龄“海上生明月”的雄浑气象,到宋代苏轼“千里共婵娟”的豁达胸襟,诗人们以笔墨勾勒出中秋的万千情态。这些诗词不仅是节日的情感载体,更折射出不同时代的精神图景。本文选取十首最具代表性的中秋诗作,从家国情怀、宇宙哲思、艺术境界等多维度展开解析,探寻古典诗词中永恒的文化基因。

一、家国情怀与个人命运

中秋诗词中,家国忧思常与个人际遇交织。杜甫在《月夜》中以“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”的细腻笔触,将战乱中的夫妻离散之痛融入月色。诗中“遥怜小儿女,未解忆长安”的对比,既展现父亲对子女的牵挂,更暗含对国都沦陷的隐痛。这种以小见大的手法,将家庭离散与时代动荡紧密关联,形成“家国同构”的叙事框架。

边塞诗人高适的《送魏八》则呈现另一种家国视角。“云山行处合,风雨兴中秋”的壮阔景象下,暗藏对边疆安危的忧虑。诗中“此路无知己,明珠莫暗投”的劝诫,既是对友人的关怀,更是对士人坚守气节的政治隐喻。这种将个人际遇置于家国背景下的书写,凸显了唐代文人“致君尧舜”的理想追求。

二、宇宙哲思与生命追问

中秋明月激发着诗人对宇宙规律的探索。辛弃疾在《木兰花慢》中连发九问:“飞镜无根谁系?姮娥不嫁谁留?”以科学思维质疑神话叙事,暗合天体运行规律。王国维评其“直悟月轮绕地之理”,这种将浪漫想象与理性思辨融合的创作,突破传统咏月诗的抒情范式,展现出宋代理学影响下的科学启蒙意识。

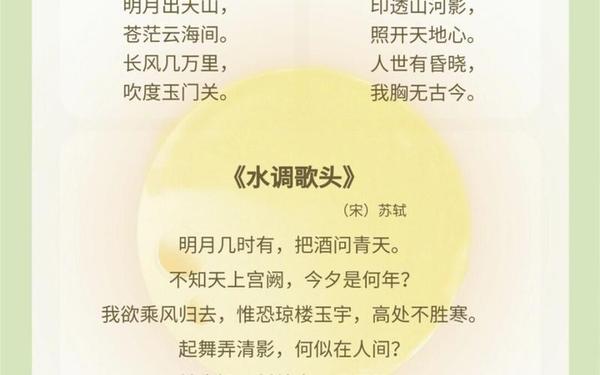

苏轼的《水调歌头》则完成哲学升华。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的辩证观,将个体情感升华为普遍的生命认知。词中“起舞弄清影”的仙逸与“何似在人间”的眷恋形成张力,既表达对超脱的向往,又肯定现世价值,体现儒家“极高明而道中庸”的精神境界。胡仔称其“中秋词自东坡一出,余词尽废”,正因其实现了情感、哲理与审美的三重超越。

三、艺术境界与审美创新

| 诗作 | 艺术突破 | 经典意象 |

|---|---|---|

| 张九龄《望月怀远》 | 开创“海上明月”的雄浑意境 | 天涯共此时 |

| 李白《月下独酌》 | 建构“月-影-人”的三重空间 | 对影成三人 |

| 张孝祥《念奴娇·过洞庭》 | 创造“万象为宾客”的宇宙意识 | 玉鉴琼田三万顷 |

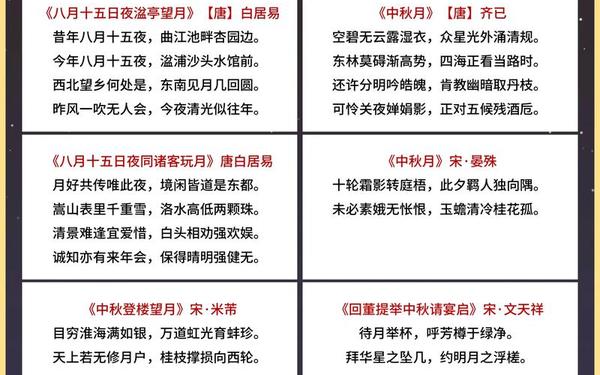

在形式创新方面,白居易《八月十五日夜湓亭望月》采用时空对照结构,通过“昔年”与“今年”的镜像叙事,将物是人非的沧桑感融入圆月意象。这种“今昔互文”手法,为后世怀古诗提供重要范式。而黄景仁《绮怀》中“似此星辰非昨夜”的时空错位感,则预示了现代诗歌的意识流特征,展现古典诗词向近代审美转型的轨迹。

四、文化传承与当代价值

这些中秋诗作构成文化基因库:王建“冷露无声湿桂花”传承祭月古俗;米芾“万道虹光育蚌珍”活化民间传说。苏轼“明月几时有”经王菲演唱成为跨媒介经典,证明传统文化在现代语境的再生能力。研究显示,中秋诗词中“千里共婵娟”等句已成为全球华人的情感密码,在跨文化传播中发挥重要作用。

未来研究可深入两个方向:一是运用数字人文技术,构建中秋诗词意象数据库,分析意象流变规律;二是比较东亚文化圈的中秋诗文,探究中华文化的辐射路径。正如张九龄所言“天涯共此时”,这些诗作不仅是文化遗产,更是构建人类命运共同体的精神纽带。

从张九龄的海天明月到苏轼的宇宙之问,十首中秋佳作犹如文化星座,照亮中华民族的精神天空。它们既记录着个体生命的悲欢,又铭刻着时代变迁的印记,更孕育着超越时空的哲思。在当代文化重构中,这些诗篇提示我们:传统不是静止的标本,而是流动的江河。唯有深入开掘其多维价值,才能让古典诗意真正融入现代心灵,成就“各美其美,美美与共”的文化图景。