中秋,承载着华夏文明对团圆与自然的诗意想象。自上古祭月仪式演化至唐代定型,这一节日不仅是民俗的盛会,更成为文人墨客寄情于月的文化符号。千年间,无数诗人以皓月为镜,映照出思乡、怀人、叹世的生命哲思。从张九龄“海上生明月”的雄浑,到苏轼“千里共婵娟”的旷达,中秋诗词构建了跨越时空的情感共鸣。本文将从文化意蕴、主题分类、艺术特色等维度,解析中秋古诗的深层脉络。

一、文化意蕴

中秋诗词的兴盛与节日发展轨迹紧密交织。唐代官方确立中秋为全国性节日后,赏月习俗催生出大量咏月诗作,如白居易《八月十五日夜湓亭望月》中“西北望乡何处是”的漂泊感,折射出盛世文人特有的家国情怀。宋代商品经济繁荣,月饼成为节俗象征,苏轼“小饼如嚼月”以食喻月,赋予物质符号以诗意美感。

更深层的是天人合一的哲学观。张若虚《春江花月夜》将个体生命置于宇宙维度,通过“江畔何人初见月”的追问,在月之永恒与人生短暂的对照中,完成对生命本质的超越性思考。这种对月相的哲学观照,在辛弃疾《木兰花慢》中发展为科学想象:“是别有人间,那边才见光影东头”,八百年前已触及地月运动规律。

二、主题分类

中秋诗作主要呈现三大主题:

| 主题 | 代表诗作 | 情感内核 |

|---|---|---|

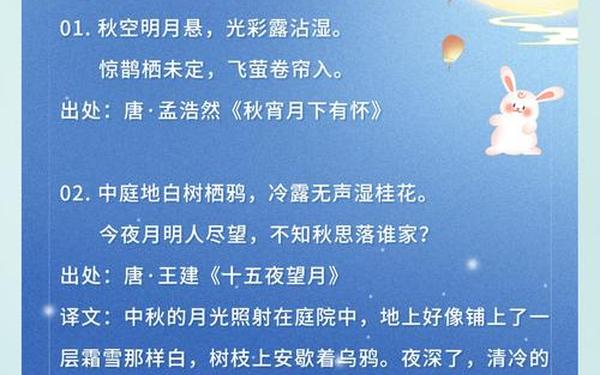

| 思乡怀人 | 王建《十五夜望月》 | “秋思落谁家”的普世追问 |

| 咏物言志 | 辛弃疾《太常引》 | “斫去桂婆娑”的济世抱负 |

| 哲理玄思 | 苏轼《水调歌头》 | “月有阴晴圆缺”的辩证观 |

具体而言,杜甫《月夜忆舍弟》通过“月是故乡明”的感官错位,将战乱中的兄弟离散之痛推向极致。而徐有贞《中秋月》则另辟蹊径,“且喜人间好时节”的豁达,展现明代文人超越个体得失的生命智慧。

值得注意的是,同一诗人笔下常有多重主题交织。李白既有《月下独酌》的浪漫狂放,又在《子夜吴歌》中借“长安一片月”勾勒征妇的民生疾苦,实现个人情志与社会关怀的统一。

三、艺术特色

意象系统的丰富性构成中秋诗词的显著特征。月桂、玉兔、广寒宫等神话符号,在皮日休《天竺寺八月十五夜桂子》中化作“嫦娥掷与人”的奇幻想象,使自然物象获得文化象征意义。李商隐更以“青女素娥俱耐冷”的拟人手法,将月宫清寒转化为精神品格的外化。

在表现技法上,对比与时空转换尤为突出。白居易通过“昔年曲江池”与“今年湓浦沙”的今昔对照,营造出强烈的命运落差感。张九龄“灭烛怜光满”的细节捕捉,则开创了以光影变化暗示心理活动的经典范式。

四、历史流变

唐代中秋诗多显盛世气象,如李白“欲上青天揽明月”的豪迈,与开元盛世的开放气质共振。至宋代,苏轼“起舞弄清影”将禅意融入月境,标志文人主体意识的觉醒。明清时期,徐有贞“愿得年年常见月”的浅白语言,折射出市民文化的审美转向。

这种演变在艺术形式上亦有体现:唐诗重意境营造,宋词擅哲理阐发,而明代散曲《中秋月》则以口语化表达重构节日叙事,展现文体的历时性嬗变。

从《诗经·陈风·月出》的朦胧起兴,到现代余光中《乡愁》的月光意象,中秋诗词始终是中华文明的情感脐带。这些作品不仅记录着节俗变迁,更构建了民族集体的审美记忆。未来研究可深入挖掘域外汉诗中的中秋书写,或借助数字人文技术分析月意象的语义网络,为传统文化传承提供新视角。当我们在AI时代重读“千里共婵娟”,会发现古老的诗句依然承载着最深刻的人性共鸣。