| 诗人 | 诗句 | 主题 |

|---|---|---|

| 王建 | 今夜月明人尽望,不知秋思落谁家 | 普世秋思 |

| 苏轼 | 此生此夜不长好,明月明年何处看 | 时空哲思 |

| 李商隐 | 青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟 | 神话意象 |

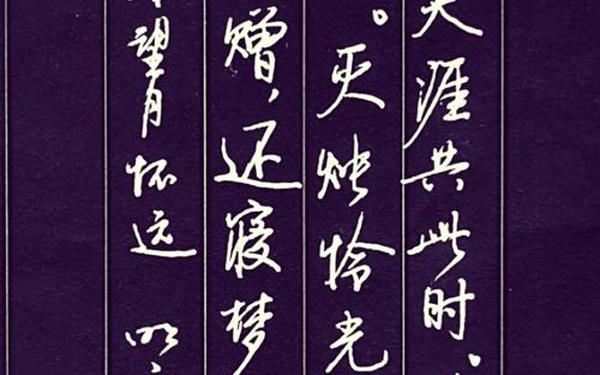

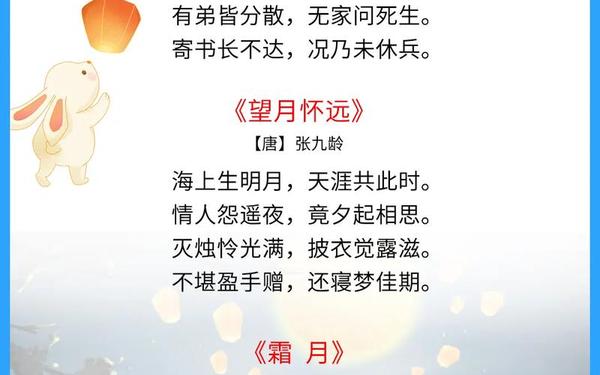

明月高悬的秋夜,千年文脉在中秋诗词中凝结成晶莹的露珠。从唐代王建笔下“冷露无声湿桂花”的清冷,到宋代苏轼“银汉无声转玉盘”的哲思,七言绝句以其凝练的格律承载着中国人对团圆、时空与永恒的追问。这些诗句不仅是节令的注脚,更构成了民族文化的精神图腾。

一、意象构建:月华下的符号系统

中秋诗词的核心意象群围绕“月”展开多重衍伸。王建《十五夜望月》以“中庭地白树栖鸦”的白描手法,通过地面积霜般的月光与栖鸦的动静对比,营造出“万籁有声皆寂寥”的意境。这种视觉化的空间构建,使月光成为连接天地的媒介,正如周啸天所评:“不着一‘月’字而满篇皆月”。

诗人更擅用植物意象深化主题。皮日休“殿前拾得露华新”将桂花露水与月宫传说交织,赋予自然物象神话维度;李商隐“月中霜里斗婵娟”则以拟人化手法,让霜月成为仙界女子的竞技场,拓展了意象的象征边界。这些意象的层叠运用,构建起“人间—月宫—宇宙”的三重空间体系。

二、情感表达:秋思的多元面向

在白居易《八月十五日夜湓亭望月》中,“昔年”与“今年”的时空对照,揭示了个人命运与历史洪流的碰撞。西北望乡的视角位移,暗含了唐代士人流徙的集体创伤。这种个体叙事与时代语境的交织,使中秋诗词成为社会记忆的载体。

苏轼“明月明年何处看”的诘问,则将瞬间感悟升华为永恒哲思。杨万里“忽然觉得今宵月,元不黏天独自行”的观察,以科学视角解构传统月意象,体现了宋代理学影响下的认知转向。情感表达从唐代的群体哀愁转向宋代的个体省思,折射出文化心态的演变。

三、文化传承:节俗的诗意重构

中秋诗词承担着礼俗教化的功能。晏殊“十轮霜影转庭梧”暗合秋分祭月的古礼,庭中梧桐作为通天之木,成为天人沟通的仪式道具。清代慧霖“百年难得闰中秋”则记录了特殊历法现象与民俗活动的互动,展现时间认知的民间智慧。

在艺术传播层面,王建诗作被改编为版画,刘禹锡《八月十五夜桃源玩月》衍生出道教游仙叙事,说明诗词不仅是文字艺术,更是跨媒介的文化母本。这种多形态传承,使中秋文化在不同阶层中保持活力。

四、艺术特色:格律中的创新突破

七言绝句的固定形制催生了特殊的修辞策略。曹松“直到天头天尽处”采用顶真格,模拟月光的无限延展;朱淑真“非干吹出断肠声”运用否定式隐喻,将笛声的物理属性转化为心理创伤。这些手法在28字的框架内创造了丰富的语义密度。

在声律方面,李商隐“云母屏风烛影深”连续使用齿音字,营造出幽闭空间的听觉质感;白居易“西北望乡何处是”通过方位词重复形成地理纵深感。声韵与意象的精密配合,彰显了汉字表意系统的独特优势。

当现代人仰望中秋明月时,那些穿越千年的诗句仍在月光中流转。从意象构建到文化传承,七言绝句不仅记录了节俗的嬗变,更揭示了中国人处理时空关系的智慧。未来研究可深入探讨地域文化对中秋诗词的影响,如闽南“烧塔”习俗与地方诗风的关联,或比较中日韩中秋诗歌的意象差异。让古典诗词在现代语境中重新生长,或许是对传统文化最好的传承。