随着教育信息化的发展,电子课本已成为现代课堂的重要载体。2025年最新版六年级下册语文电子课本,以五四制部编版为基础,不仅延续了传统文化传承的使命,更通过数字化的呈现方式,构建起融合经典文学与现代教育理念的学习平台。课本内容涵盖民风民俗、革命精神、科学探索等多元主题,通过21篇精读课文与5篇略读课文的编排,引导学生从语言积累走向思维拓展,最终实现语文核心素养的全面提升。

一、教材结构与主题分布

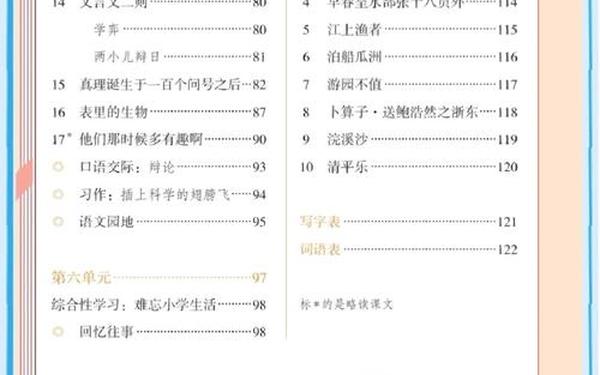

本册教材共设置七个单元,采用“主题+语文要素”双线并行的编排模式。第一单元“民风民俗”以《北京的春节》《腊八粥》等课文为核心,通过老舍笔下京味儿浓郁的年俗描写与沈从文对湘西饮食文化的刻画,构建起传统文化认知框架。第二至第七单元分别聚焦革命精神、科学探索、成长感悟等主题,其中第四单元创新性地引入整本书阅读《林海雪原》,通过任务驱动式学习设计,培养学生深度阅读与批判性思维能力。

各单元均配备“写作指导”与“语文园地”模块,形成“阅读输入-方法提炼-写作输出”的闭环学习路径。例如第三单元通过朱自清《匆匆》与史铁生《那个星期天》的对比阅读,引导学生在“让真情自然流露”的写作实践中,掌握情感表达的虚实结合技巧。这种结构化编排既符合认知规律,又强化了语文工具性与人文性的统一。

| 单元序号 | 主题类型 | 核心课文 | 语文要素 |

|---|---|---|---|

| 第一单元 | 传统文化 | 《北京的春节》《藏戏》 | 详略得当的叙事方法 |

| 第四单元 | 整本书阅读 | 《林海雪原》 | 信息整合与观点提炼 |

| 第七单元 | 革命文化 | 《好的故事》《有的人》 | 多维度人物评价 |

二、课程设计理念解析

教材编写充分体现“核心素养导向”的新课标要求。在识字写字领域,强调汉字构形规律认知,如第六单元“遨游汉字王国”专题,通过甲骨文演变图示与书法临摹功能,让学生在数字笔触中感受汉字美学。阅读教学则构建起三级能力阶梯:基础层要求每分钟300字以上的默读速度,发展层侧重文本深层次解读,高阶层鼓励整本书阅读与跨媒介信息处理。

特别值得注意的是革命文化单元的设计突破。相较于传统教材的单一叙事视角,本册通过《十六年前的回忆》《为人民服务》等多元文本,构建起“历史事件-人物精神-当代价值”的三维理解模型。教学实践中建议采用“情境还原法”,利用电子课本的影音资源库,让学生通过历史影像、人物访谈等素材,建立具象化的认知连接。

三、数字资源与教学应用

电子课本的交互功能显著提升学习效能。课文朗读支持0.5-2倍速调节,满足个性化学习需求;生字卡片集成动态笔顺演示与AR临摹功能,使书写训练更具趣味性。教师端管理平台提供学情分析仪表盘,可实时监测学生的阅读进度、写作热点词频等数据,为精准教学提供依据。

在实践应用层面,建议采用“双师课堂”模式:线上电子课本完成基础知识学习,线下课堂聚焦高阶思维训练。例如《骑鹅旅行记》的教学可先通过电子书完成章节泛读,再利用课堂时间开展“文学地图绘制”“人物命运推演”等项目式学习。这种混合式学习不仅提升教学效率,更培养数字化时代必备的信息素养。

四、小初衔接与素养提升

教材特别注重与初中语文的衔接过渡。文言文模块新增《关尹子教射》《学弈》等哲理故事,通过注释层级化呈现(基础释义-文化拓展-思维延伸),帮助学生平稳过渡到中学文言学习。写作体系则引入“研究性小论文”体裁,要求学生在《中国有能力解决好吃饭问题》等课文基础上,开展数据收集与论证写作,初步掌握学术表达规范。

评价体系改革体现发展性理念。除传统纸笔测试外,电子课本支持“成长档案袋”评估,可收录朗读音频、思维导图、读书笔记等过程性材料。建议教师采用“三维评价量表”,从知识掌握、方法运用、情感态度三个维度进行动态评估。

五、教学实施建议

教师需要重构“数字原生代”的教学策略。对于《三黑和土地》等乡土文学,可结合GIS地图功能开展“虚拟田野调查”;革命文化单元则可利用VR技术重现历史场景,增强学习沉浸感。建议建立校本资源库,收集整理学生的数字化学习成果,形成可持续更新的教学案例库。

家长辅助学习方面,电子课本的“亲子共读”模式值得推广。通过同步批注、语音讨论等功能,家长可深度参与《万卡》《小抄写员》等课文的主题探讨,在家庭场景中延伸语文学习空间。同时需注意屏幕使用时长管理,建议采用“20-20-20”护眼原则,每20分钟学习后注视20英尺外物体20秒。

2025版六年级下册语文电子课本的革新,标志着语文教育正式进入“智能+”时代。教材通过内容重构与技术赋能,既守住了语言文字学习的本质,又开辟出素养培育的新路径。未来研究可进一步探索人工智能辅助作文批改、情感计算技术在阅读反馈中的应用,让语文教育在守住人文底蕴的真正实现因材施教的理想。