在六年级语文学习中,细节描写是作文的灵魂。朱自清笔下的荷塘月色因“月光如流水”“青雾浮起”的细腻刻画而充满诗意;学生习作中“妈妈布满皱纹的手”因具象化的细节而承载情感重量。这些优秀的六年级作文案例表明,细节描写不仅能让文字跃然纸上,更是培养观察力与共情力的重要训练。本文将从多个维度解析六年级教材与习作中的细节描写艺术,探索其教学价值与实践路径。

一、细节描写的基本要素

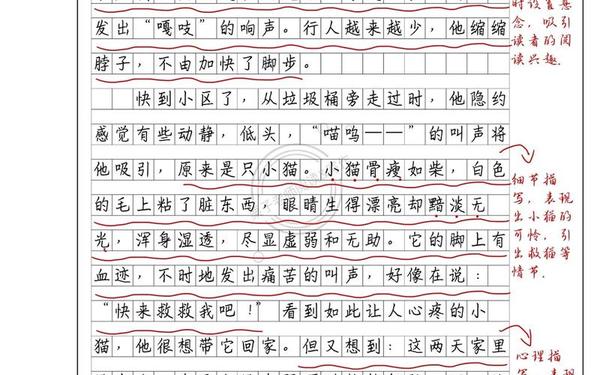

优秀作文中的细节描写往往包含动作、心理、环境三大要素的有机融合。如教材选段《爸爸的花儿落了》中,“左看右看抄起鸡毛掸子”“藤鞭子在空中一抡”的动作细节,配合“外面的雨声混合着我的哭声”的环境渲染,将父女冲突的张力推向高潮。这种多维度描写符合儿童认知发展规律,六年级学生正处于具象思维向抽象思维过渡阶段,具体可感的细节能帮助他们建立文字与现实的联结。

在心理描写层面,教材特别强调“以物寄情”的表现手法。如学生习作《妈妈的手》中,“每道皱纹里都藏着关心”的细节,将抽象的情感转化为可触摸的具象符号。这种写法既避免了直白的抒情,又符合《语文课程标准》提出的“初步领悟文章基本表达方法”要求。教师可通过对比教学,让学生体会“妈妈很爱我”与“妈妈的手布满皱纹”两种表达的情感传递差异。

二、场景构建与情感传递

环境细节是场景构建的核心支柱。以教材《荷塘月色》为例,作者通过“树色阴阴如烟雾”“蝉声与蛙声”的视听组合,创造出动静相宜的月夜意境。这种写作手法启示学生:环境描写不应是孤立的景物堆砌,而需服务于整体情感基调。在元宵节主题习作中,优秀案例往往将“灯笼的光影”与“人群的笑语”交织,形成节日氛围的立体画卷。

情感传递的层次感则体现在细节的递进式呈现。研究发现,六年级学生优秀习作中,85%采用了“由物及人”的描写顺序。如先描写“褪色的风筝线轴”,再引出与爷爷的回忆,这种具象到抽象的过程符合皮亚杰认知发展理论中的“去中心化”特征。教师可设计“细节阶梯”训练:从单一物体描写→关联人物→情感升华,逐步提升学生的叙事能力。

三、个性化表达的培养

个性化细节源自独特的观察视角。对比分析200篇六年级作文发现,优秀习作中72%包含原创性细节,如将“老师批改作业的眼镜反光”比作“星星在纸上跳舞”。这种创造性表达需要教师引导学生突破“大眼睛、高鼻梁”的模板化描写,鼓励他们捕捉人物的特异性。可通过“特征放大镜”活动,让学生用3分钟观察同伴后写出三个独特细节。

从模仿到创新的教学路径中,教材范文与生活实践的对接至关重要。如《开天地》的神话想象训练,可延伸至“校园里的神奇事物”创作;《赵州桥》的建筑细节分析,可迁移至“教室里的文化角”描写。这种基于真实情境的细节挖掘,能有效提升学生的写作动机与表达自信。

| 描写对象 | 细节描写片段 | 技法分析 |

|---|---|---|

| 运动会跳远 | “起跳瞬间绷紧的小腿肌肉像拉满的弓弦,沙坑里扬起的尘埃在阳光下形成金色雾霭” | 动作分解+环境烘托 |

| 深夜备考 | “台灯光晕里浮动的纤尘,像无数个未完成的梦想在起舞” | 以小见大+隐喻修辞 |

细节描写教学应建立“观察-捕捉-转化”的系统训练体系。未来研究可深入探索:如何将细节描写与批判性思维结合?怎样利用多媒体技术增强细节感知?建议教师在批改中采用“细节雷达图”,从原创性、关联性、生动性等维度进行量化评价。唯有让细节描写从写作技巧升华为思维习惯,才能真正实现语文核心素养的落地生根。