北宋文坛巨擘苏洵的《六国论》以雷霆之势剖解战国兴衰,其"弊在赂秦"的论断如利刃划破千年迷雾。这篇政论名作不囿于史实考辨,更以雄辩之姿直指北宋积弊,将历史镜鉴与现实关怀熔铸于精妙的论证体系之中。本文将从核心架构、论证艺术、历史镜像三个维度,解析这篇传世经典的深层肌理。

一、铁三角论证体系

1.1 中心论点:双刃剑式立论

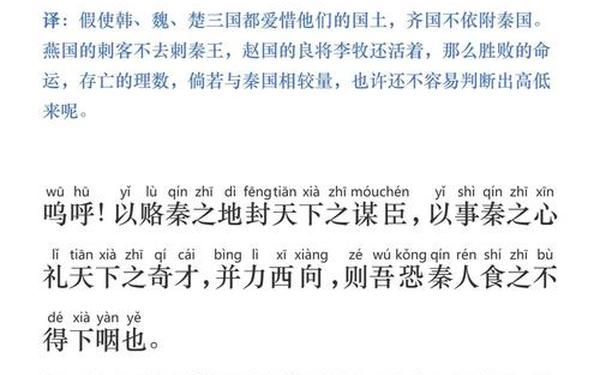

文章开篇即以"非兵不利,战不善"的否定句式破除陈见,继而用"弊在赂秦"的肯定判断竖起论战大纛。这种否定与肯定的双重架构,犹如太极阴阳,既扫清认知障碍又确立核心立场。苏洵将"赂秦而力亏"与"不赂者以赂者丧"两个分论点铸成双股剑,前者直指韩魏楚三国割地求安的致命错误,后者剖析齐燕赵因孤立无援的必然结局,形成严密的逻辑闭环。

1.2 分论点支撑:历史数据说话

作者运用惊人的数据对比:秦国"获邑得城"的受贿所得竟百倍于战场所得,六国"割地赂秦"的损失亦百倍于战败失地。这种百倍级的量化论证,将抽象的政治弊端转化为具象的数学命题,使读者直观感受赂秦策略的荒诞性。如"今日割五城,明日割十城"的递进式描写,更将慢性自戕的过程具象为触目惊心的动态图景。

二、多维论证艺术

2.1 比喻与引经:烈火烹油

"抱薪救火"的经典比喻堪称全文点睛之笔,这个源自《战国策》的典故被苏洵赋予新的生命。薪火之喻不仅形象揭示赂秦政策的自毁本质,更形成跨越时空的警示回响。当作者痛陈"如弃草芥"的土地政策时,祖辈"暴霜露,斩荆棘"的创业艰辛与子孙轻掷江山的败家行径形成强烈反差,这种代际对比的叙事手法极具情感张力。

2.2 假设与反诘:思辨之光

| 论证手法 | 原文例证 | 修辞效果 |

|---|---|---|

| 假设论证 | "向使三国各爱其地..." | 构建历史可能性空间 |

| 反诘语气 | "齐人未尝赂秦...何哉?" | 激发批判性思考 |

| 对比论证 | "获邑得城"与"战败而亡" | 量化政治得失 |

这些多元论证手法的交织,使文章既有史家之厚重,又具纵横家之机锋。特别是"封谋臣、礼奇才"的逆向假设,将批判性思维推向高峰,展现苏洵作为思想家的战略眼光。

三、历史镜像与现实回响

3.1 北宋困局:岁币政策的倒影

透过战国纷争的表象,文章直指庆历年间的外交困局。当时北宋每年向辽、西夏输送岁币三十万,这种"以钱财换和平"的政策与六国赂秦何其相似。苏洵将燕赵"义不赂秦"的抵抗精神,转化为对当朝士气的呼唤,其"并力西向"的战略构想,暗含组建抗敌联盟的政治期待。

3.2 永恒警示:弱国外交启示录

文章末尾"苟以天下之大..."的论断,将历史教训升华为普世智慧。这种"不在强弱在气节"的外交哲学,对当代国际关系仍具镜鉴意义。当作者警示"为积威之所劫"时,既批判六国的心理溃败,也暗讽北宋统治者的战略短视,形成跨越千年的精神共振。

四、文明传承的思辨火炬

《六国论》以其缜密的逻辑架构与澎湃的批判精神,在中华政论文史上树立了不朽丰碑。其论证艺术启示我们:优秀的历史评论应当具备三维视野——纵向穿透时间迷雾,横向解剖事件肌理,内向叩问人性本质。未来研究可深入探讨三苏《六国论》的互文关系,或将其与马基雅维利《论李维》进行跨文明对话,这或许能为我们理解历史书写的现代性转化开辟新径。

这篇诞生于汴京书斋的雄文,犹如永不熄灭的思辨火炬,既照亮战国诸侯的得失棋局,也温暖着每一个在历史迷雾中求索的灵魂。当我们在键盘上敲击"以地事秦"的现代版本时,苏洵穿越时空的诘问依然振聋发聩:文明的火种,究竟应该怎样守护?