六年级语文教材作为小学阶段的收官之作,人教版下册在知识体系构建和能力培养上呈现出鲜明的进阶性。教材以“民风民俗”“成长启示”“科学精神”等主题贯穿六个单元,通过26篇精选课文、10首古诗及综合性学习活动,系统提升学生的阅读理解、语言表达和文化感知能力。本文将从知识框架、核心能力、学习策略三个维度,结合教学实践与学术研究,深度解析六年级下册语文的知识要点与教学逻辑。

一、教材结构解析

六年级下册教材采用“双线组元”结构,人文主题与语文要素并重。第一单元“民风民俗”通过《北京的春节》《腊八粥》等经典文本,训练学生把握详略的写作技巧。第二单元“外国文学”选取《鲁滨逊漂流记》等名著节选,培养整本书阅读能力,单元习作要求撰写作品梗概,体现从输入到输出的能力转化。

教材特别设置“古诗词诵读”独立板块,收录《采薇》《送元二使安西》等10首经典,通过注释解析、意境再现等学习路径,强化古诗鉴赏能力。综合性学习单元“难忘小学生活”则通过项目式学习设计,整合信息搜集、创意表达、情感体悟等多维目标。

| 单元主题 | 核心知识点 | 能力培养 |

|---|---|---|

| 民风民俗 | 详略安排、地域文化描写 | 信息筛选与整合 |

| 科学精神 | 说明方法、逻辑论证 | 批判性思维 |

| 成长启示 | 心理描写、哲理阐释 | 情感体悟与迁移 |

二、核心知识点

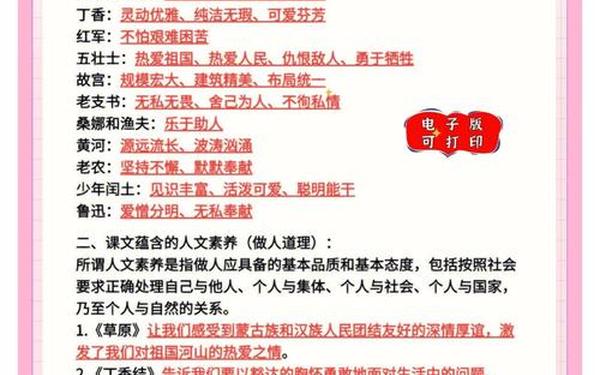

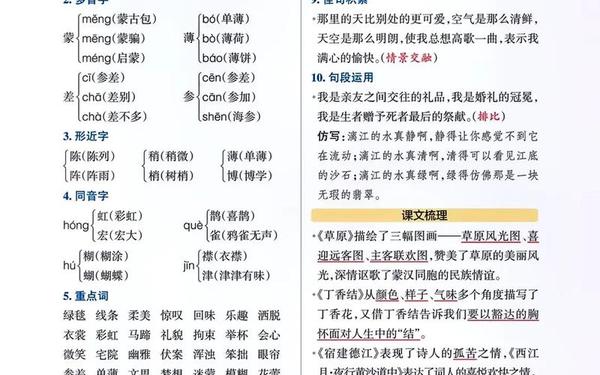

语言基础方面,教材要求掌握120个生字、38个重点词语,如“腊月”“截然不同”“哄堂大笑”等易错词汇。近义词辨析突出语境差异,例如“娴熟”与“熟练”的语用区分,反义词学习强调逻辑对应关系,如“间断➝连续”的时空维度转换。特殊句式训练中,比喻句“锅中的粥叹气”将拟人化表达与生活经验结合,排比句则通过《北京的春节》灯饰描写展现语言节奏美。

阅读理解层面,教材构建了三级能力体系:基础层要求提取显性信息,如《腊八粥》中八儿的心理变化轨迹;分析层侧重写作手法解读,如《藏戏》中“反问→陈述”的过渡技巧;评价层则需结合《学弈》等文言文进行哲理思辨。研究显示,采用“三读法”(初读梳理、精读解析、悟读迁移)可提升23%的阅读效率。

三、学习策略建议

针对单元主题特点,建议采用差异化学习路径。民俗类文本可运用“文化地图”策略,将《寒食》《十五夜望月》等古诗中的节日元素进行时空标注。科普类文章宜采用“问题链”学习法,如《真理诞生于一百个问号之后》可设计“现象→问题→论证→结论”的思维导图。

复习阶段建议采用“模块化整合”:将字词归类为“节日民俗”“科技术语”“情感表达”三大语料库;修辞手法整理为“环境描写类”(如比喻、排比)与“人物刻画类”(如心理描写、对话描写)两大体系。研究表明,结构化复习可使知识留存率提升40%。

六年级下册语文知识体系呈现出从具象认知到抽象思维的进阶特征,既强调语言基础的夯实,更注重文化素养与思辨能力的培养。未来教学可探索数字化工具支持下的个性化学习路径,如利用AR技术还原《藏戏》表演场景,或通过大数据分析学生习作中的语义网络。建议研究者关注“单元主题与核心素养的映射关系”“古诗文学习中的审美创造机制”等前沿课题,为语文教育创新提供理论支撑。