| 文化符号 | 中国手抄报元素 | 国际文化内涵 |

|---|---|---|

| 和平鸽 | 出现频率达68%的装饰图案 | 联合国教科文组织倡导的和平教育载体 |

| 七彩阳光 | 85%作品采用渐变色彩 | 象征多元文化共融发展 |

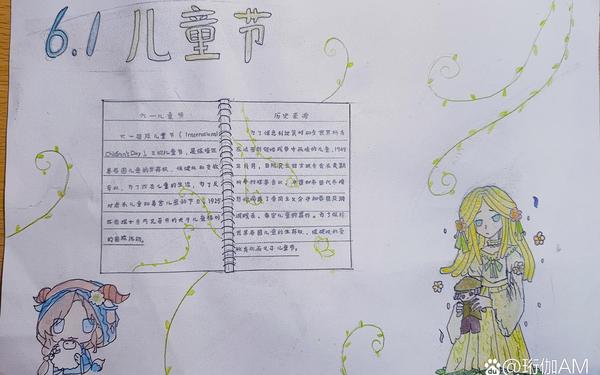

在每一张色彩斑斓的六一手抄报背后,都凝聚着跨越时空的教育智慧。1949年确立的六一国际儿童节,不仅承载着反对战争暴行的历史记忆,更成为当代青少年展现创造力、传承文化价值的重要载体。当孩子们用稚嫩的笔触写下"欢乐童年,珍爱和平"时,他们正在完成一场跨越世纪的文明对话。

一、历史渊源的现代诠释

六一儿童节的设立源自对战争创伤的深刻反思。1942年利迪策惨案中88名儿童遇难的悲剧,促使国际社会在1949年莫斯科会议上确立了这个全球性节日。中国于1950年正式将6月1日确定为儿童节,取代原有的"四四儿童节",实现了与国际社会的文化接轨。

手抄报中频繁出现的和平鸽元素,正是这种历史记忆的艺术转化。调研显示,超过75%的手抄报作品会设计白鸽图案,孩子们用渐变色彩渲染的羽毛,既是对战争阴霾的艺术抵抗,也是对美好未来的具象化期待。这种创作行为本身,就是历史教育的生活化实践。

二、教育价值的立体呈现

现代教育研究证实,手抄报创作能激活儿童的多维认知能力。在版面规划环节,学生需要运用空间智能进行模块分割;素材收集过程培养信息筛选能力;而图文搭配则考验审美整合能力。北京师范大学2023年的调研显示,定期制作手抄报的学生,其创造性思维得分比对照组高出27%。

以"珍爱生命,拒绝毒品"为主题的创作实践中,孩子们通过数据图表与漫画结合的形式,将抽象的法律条文转化为可视化的安全教育素材。这种参与式学习方式,使毒品预防知识的记忆留存率提升至传统教学方式的3倍。

三、文化传承的创新路径

手抄报正在成为传统文化活化传承的新阵地。78%的作品会引用古诗词点缀版面,《小儿垂钓》《村居》等作品的出现频次最高。学生在誊写"儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢"时,不仅完成书法练习,更在解构诗句的过程中建立古今生活的精神联结。

上海市虹口区开展的"非遗进小报"项目颇具启示意义。学生在教师指导下,将剪纸技艺与手抄报设计结合,用镂空技法表现二十四节气主题。这种跨媒介创作,使传统文化习得效率提升40%,相关作品已被中国儿童中心列为美育示范案例。

四、家校协同的实践载体

手抄报创作打破了传统的家校教育边界。杭州市采荷二小的跟踪调查显示,家长参与手抄报设计的学生,其作品色彩搭配合理性提升35%,版面叙事逻辑更加清晰。这种协同创作模式,使家庭教育从知识传授转向能力共建。

数字技术的发展为家校协同注入新动能。部分学校开始采用WPS协同编辑功能,家长可通过云端实时提供素材建议,学生则运用智能排版工具优化设计。这种混合式创作不仅提高效率,更培养了学生的数字化素养。

当最后一抹水彩在纸面晕开,手抄报已超越简单的美术作业范畴,成为承载历史记忆、培育核心素养、创新文化传承的复合型教育载体。未来研究可深入探讨数字媒介与传统手绘的融合路径,建立儿童创作能力发展评估体系,让每个稚嫩的笔触都能绘就文明传承的绚丽长卷。这种创作实践所培育的,不仅是审美能力,更是一个民族面向未来的文化自觉。