公务员年度考核制度作为现代公共管理的重要组成部分,既是评价公务员履职能力的核心机制,也是激励干部担当作为的关键抓手。自2007年《公务员考核规定(试行)》实施以来,我国逐步建立起以“德、能、勤、绩、廉”为框架的考核体系,将考核结果划分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。这一制度不仅影响着公务员个人的职业发展,更关乎效能提升与公共服务质量优化。当前,随着公务员职务与职级并行改革的深化,年度考核的“指挥棒”效应愈发凸显。本文将从制度设计、实践应用、现存问题及优化路径等多维度展开分析,探讨如何通过科学考核激发公务员队伍活力。

一、考核标准与分级依据

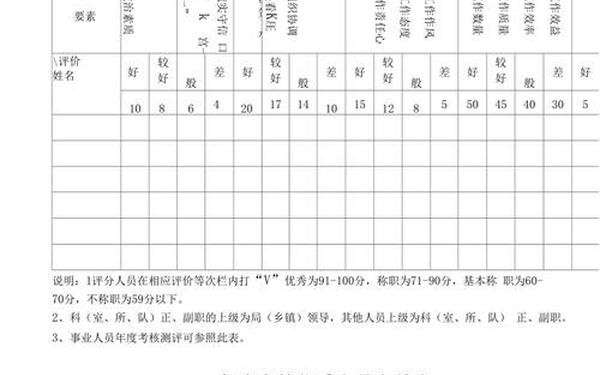

公务员年度考核的四个等次设定,体现了绩效管理的精细化导向。根据《公务员考核规定(试行)》,优秀等次需满足思想政治素质高、业务能力突出、工作实绩显著等五项条件,其比例严格控制在15%-20%。称职等次则对应“较高”标准,要求能够完成本职任务且无明显过失。基本称职与不称职的评定标准则聚焦于履职能力不足、工作失误频发等负面表现,其中不称职者可能面临降职或辞退。

| 等次 | 核心标准 | 典型情形 |

|---|---|---|

| 优秀 | 思想政治素质高、实绩突出、清正廉洁 | 提出创新性政策建议并取得显著效益 |

| 称职 | 完成岗位职责、无明显违规行为 | 按时完成年度工作任务但缺乏突出贡献 |

| 基本称职 | 履职能力较弱、工作质量不达标 | 因疏忽导致项目进度延迟 |

| 不称职 | 重大失误、严重失职或廉政问题 | 连续两年未完成核心指标被辞退 |

考核标准的设计遵循“分类管理”原则。例如财政部在实施细则中明确,专业技术类公务员侧重科研成果转化率,行政执法类则强调执法规范性与群众满意度。这种差异化设计既避免了“一刀切”的弊端,也增强了考核的针对性与科学性。

二、考核程序与实施机制

年度考核程序遵循“总结述职—民主测评—审核评鉴—结果公示”的闭环流程。以宁波市“岗位对责、绩效对账”机制为例,其通过电子考核平台实现日考勤、周记录、月对账,使考核数据可追溯、可验证。山东省的实践显示,数字化考核系统将优秀等次评定误差率从12%降至4%以下,显著提升了公信力。

考核主体的多元化构成也是程序公正的重要保障。根据规定,考核委员会需包含领导成员、人事部门代表及公务员代表,部分单位还引入服务对象评议环节。这种“360度评价”机制有效防止了领导主观臆断,如大沁他拉镇将群众满意度权重提高至30%,使考核更贴近民生需求。

三、结果运用与激励机制

考核结果直接关联公务员的职业发展路径。优秀等次获得者不仅可获得1500元嘉奖奖金,更能在职级晋升中缩短半年任职年限。以某副主任为例,因连续两年获评优秀,其晋升三级主任科员的年限从3年压缩至2.5年,提前享受职级工资增长。这种“绩酬匹配”机制强化了正向激励。

对于基本称职及以下等次人员,制度设计了诫勉谈话、岗位调整等约束措施。山东省已有400余名公务员因考核不称职被降职,10人因连续两年不称职遭辞退。这种刚性约束倒逼公务员强化责任意识,形成“能上能下”的良性竞争环境。

四、现存问题与优化路径

当前考核实践中仍存在指标量化不足、主观偏差等问题。部分单位将“优秀”等次作为平衡人际关系的工具,导致轮流现象。美国联邦推行的“综合测评体系”值得借鉴,其将服务对象反馈、财务绩效等定量指标纳入考核,使评价更具客观性。

未来改革需在三个方面突破:一是构建智能化考核平台,如利唐i人事系统通过大数据分析实现动态监测;二是完善申诉复核机制,保障被考核者权益;三是强化平时考核权重,避免年终突击式评价。宁波市将平时考核结果与年度优秀等次直接挂钩的做法,已使工作效能提升23%。

五、总结与展望

公务员年度考核制度作为现代行政管理的基石,其优化升级对建设高素质专业化干部队伍具有战略意义。通过完善分类考核标准、强化过程管理、深化结果运用,可有效破解“干多干少一个样”的顽疾。未来研究应聚焦于跨区域考核数据共享、人工智能在绩效评估中的应用等前沿领域,推动考核制度从“经验判断”向“数据驱动”转型,为推进国家治理现代化提供有力支撑。